1. О связи низших уровней текста с высшими

I. Теоретические предпосылки анализа

1. Ощущается потребность в исследованиях, где прослеживалась бы связь между языковыми явлениями в прозе Платонова и их функцией в общей системе поэтики Платонова. Представляется плодотворным проведение такого исследования в порядке, обратном принятому, — т. е. «снизу вверх», от регистрации нестандартных, возникающих в тексте коннотативных значений отдельных слов — к выявлению семантических и иных принципов организации нестандартных сочетаний, и далее — к описанию фрагментов авторской «картины мира» путем группировки семантических элементов и установлению между ними эквивалентностей, — а отсюда к выделению основных семантических оппозиций, лежащих в основе авторского «видения мира». При этом выяснилась бы лингвистико-семантическая «материальная основа» семиотических новаций Платонова. При таком ходе описания в поле зрения исследователя попадают многие явления, обычно пропускаемые при разборе лишь «верхних» уровней текста. Эти новые факты могут оказаться релевантными и для понимания концептуальной стороны платоновской прозы. И наконец, без подробного изучения нижних уровней организации текста невозможно правильно осветить проблему литературного генезиса Платонова и его места в типологии современной ему русской прозы.

2. Достаточно всего несколько примеров, чтобы ввести основную отличительную черту поэтики Платонова: это ее «странность», объединяющая целый ряд явлений, как-то: семантическая неоднородность; сдвиг традиционной сочетаемости; нарушение правил — грамматических, синтаксических, правил «грамотного литературного изложения» в школьном представлении, например:

«нечаянное сочувствие прояснялось»;

«в заросшей жизнью душе»;

«вернулся к детской матери»;

«беспрерывно текучие события»;

«ветер пропал от него»;

«у меня недавно умер мой муж»;

«небольшое сердце его стало тогда больным».

Нетрудно увидеть странные, непривычные явления в тексте и невозможно не прореагировать на них так, как предусматривается текстом. Однако труднее проанализировать эту неизбежную слитную реакцию читательского сознания, с тем чтобы установить функцию этих явлений в тексте. В сущности, это проблема выбора уровня интерпретации. В отношении Платонова это означает выбор между: а) истолкованием его прозы как рассчитанной на комический эффект, а ее странности — как репрезентации речи персонажей, экзотики быта и т. п. (комплекс характеристик так называемой орнаментальной прозы) и б) допущением, что его поэтика сознательно ориентирована на возможность двойного толкования каждого явления как «низкого», комического и как «высокого», в смысле этической или эстетической ценности. Одной из задач этой работы, написанной со второй точки зрения, будет изучение действия этого принципа амбивалентности на всех уровнях повествования Платонова.

3. В случае «многомерного» текста, т. е. текста с несколькими возможными прочтениями, возникает проблема оптимального определения «поэтической глубины» текста[1], т. е. количества планов, в которых потенциально можно осмыслить значение слов, фраз, более крупных структур. В случае Платонова даже квалифицированный читатель затрудняется определить его прозу как «многомерную», введенный в заблуждение иллюзией абсолютно ясного и легкого «реалистического» повествования. Эта работа должна показать, что, чтобы воспринять эту прозу, надо предположить, что в тексте Платонова реализуются все потенциальные значения: т. е. от читателя требуется подойти к прозаическому тексту почти как к поэтическому.

Целью этой работы и является «выведение на поверхность» полусознательной деятельности читательского восприятия и демонстрация того, как внимательное чтение может обнаружить в самом тексте явления, помогающие установить его поэтическую глубину. Метафорически употребляя традиционные понятия «код» и «сообщение», можно сказать, что понимание текста есть не расшифровка кода с тем, чтобы понять сообщение, содержащееся в тексте, а непосредственное восприятие сообщения, которое затем расчленяется так, что текстовая плоть сопоставляется с «несомым» ею сообщением, и получаемое в результате отношение будет соответствовать ожидаемой «поэтической глубине» текста.

При этом, по мере движения по тексту, происходит коррекция, которая распространяется регрессивно на уже прочитанную часть текста.

4. Основная гипотеза, вызвавшая к жизни данную работу, состоит в том, что в художественном тексте, стремящемся к высокой организации на всех уровнях, возникают формальные структуры, многообразно связывающие различные уровни. Частным случаем такой связи является изоморфизм — повторение построения целого текста в построении его частей. Другим случаем межуровневой связи можно считать тексты, один аспект которых является иконическим знаком содержания другого аспекта или целого текста (например, графическое оформление текста). Видом межуровневой связи является автометаописание, когда внешние характеристики текста становятся его темой.

5. Методически эта работа исходит из допустимости распространения на некоторые уровни прозаического произведения известной концепции «тесноты стихотворного ряда», выдвинутой Юрием Тыняновым. Концепция эта оперирует понятием стихотворной строки как единства, внутренне связанного многими средствами организации и способного подчинять своим законам материал, попадающий внутрь него. Перенесение этой концепции на прозу представляет собой, несомненно, большую вольность. Встает вопрос о принципиальном отличии способов организации в прозаическом и поэтическом материале и связанный с ним вопрос о максимальной дистанции действия организующих факторов в прозе. Видимо, такая дистанция для ритма, звукового повтора и других фонетических явлений, взятых в изоляции от семантики, определяется физической возможностью человеческого восприятия и не будет сильно отличаться от соответствующих явлений в стихе. Но основным организующим принципом прозаического текста является семантика, и в силу многих причин, в первую очередь сопротивления материала повествования, промежутки между членами семантически организованного ряда в прозе будут заведомо больше, чем в стихе. Однако есть основания предположить некоторый аналог «тесноты» для прозы, по крайней мере для некоторых видов прозы.

Для прозы вообще характерна неоднородная организация — есть некоторые «стратегические» куски, где степень организации выше, чем вокруг них в тексте. Таковы начала, часто играющие роль увертюры: композиционно отдельные от текста абзацы, небольшие по форме, но равновеликие всему тексту по законченности и внутренней связанности. Они вводят в мир повествования, представляя собой как бы модель этого мира в миниатюре. (Идеальный пример такого рода начала — присказка в волшебной сказке, описывающая некоторую «модель» — часто концентрическую структуру, вводящую слушателя в сказочный мир с его особыми пространственными законами.) Внутри этого ограниченного объема создается энергетическое напряжение, сообщающее теме «увертюры» — чаще всего описанию — энергию сюжетного повествования, повышающее удельный вес слов и актуализирующее связи между словами. Разработка этого небольшого сегмента художественного мира произведения часто достигает большой сложности, так что уже на маленьком куске текста успевает выясниться модальность текста, т. е. его отношение к реальности, и поэтическая глубина.

В настоящей статье делается попытка показать работу низших уровней организации текста на примерах, в основном из начальных абзацев произведений. Предполагается, что семантическое взаимодействие слов в некоторых видах прозы, в некоторых особо отмеченных местах (как начало, конец, кульминация эпизода) гораздо сильнее, чем принято думать. Предполагается, что при употреблении одного и того же слова в разных значениях в пределах одного абзаца эти значения иррадиируют, что употребление в соседних фразах омонимов не случайно и неизбежно актуализирует в каждом из них значение другого, что соседние слова, имеющие сходное звучание, соединяются в тексте и некоторой ad hoc возникающей квазисмысловой связью. Эта работа должна показать, какие поэтические функции может нести такая организация нижних уровней прозы.

II. Изменения значения слова (динамика)

6. В данном анализе значение слова будет во многом трактоваться в духе пионерских для русской традиции тыняновских опытов изучения поэтики прозы.

Принципиально у Тынянова вполне современное понимание слова как комплекса или пучка смыслов, в котором в определенных контекстах могут высветляться некоторые частные смыслы за счет основного, в некоторых других — основной смысл слова может вообще исчезать под влиянием синтаксической конструкции, использующей слово как безличный строительный материал (напрашивается аналогия с древними капителями, используемыми как кирпичи), а ряд контекстов способен переключать значение слова в другой регистр, не меняя его собственного смысла.

7. Начнем с рассмотрения динамики изменений значений слова внутри короткого отрывка прозаического текста. Имеются в виду эффекты, возникающие при употреблении слова в разных значениях в близком соседстве, причем предполагается, что предыдущие словоупотребления влияют на последующие и наоборот таким образом, что между двумя или несколькими словоупотреблениями в разных значениях возникает связь, активизирующая общую часть этих значений (ср. тыняновский признак лексического единства). Однако разница между значениями также воспринимается, равно как и направление изменения от одного значения к другому — от более общего к более частному, от неодушевленного к одушевленному или наоборот. Точно так же можно рассматривать не отдельные значения одного слова, а разные слова, например глаголы в соседних предложениях, и исследовать их семантическую общность и семантическое отличие и направление этого отличия.

Рассмотрим глаголы во вводном отрывке рассказа «Глиняный дом в уездном саду».

В уездном саду была (1) деревянная кузница. Вокруг нее росли (2) лопухи и крапива, далее стояли (3) яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали (4) кусты крыжовника и черной смородины, и выше всех был (5) клен, большое и грустное дерево, давно живущее (6) над местным бурьяном и всеми растениями окрестных дворов.

Получаем цепочку была (1), росли (2), стояли (3), произрастали (4), (выше всех) был (5), живущее (6).

Русский глагол быть имеет ряд отчетливо выделяемых значений: в их определении важную роль играет логическая структура предложения (в русском языке связанная с порядком слов) — совпадение или несовпадение подлежащего с логическим субъектом.

Сравним значения глагола быть в двух следующих фразах: «Есть один человек, который это знает» и «Такой человек есть!» (или, чтобы снять фактор порядка слов, — «Есть такая партия!»).

В первом случае подлежащее совпадает с логическим предикатом, во втором — с логическим субъектом. Первое значение глагола быть можно определить как «квантор существования»: «Имеется такой человек». Второе значение гораздо сильнее связано с идеей «бытия». Ср.: «Такой человек есть» и «Послушайте, ведь если звезды зажигают, / Значит, это кому- нибудь нужно, / Значит, кто-то хочет, чтоб они были’.» (В. Маяковский). (Ср. цветаевское: «Отказываюсь — быть».)

Там, где глагол быть выступает как двухместный, логическая структура (выражаемая порядком слов) различна у значений «наличие» и «местонахождение». Ср. «В углу был стул» и «Стул был в углу».

Стандартный контекст «описания» в современном русском языке требует вместо глагола быть более полноценной лексически (т. е. не амбивалентной) полусвязки типа стоять, лежать, висеть и т. д. Ср.: «В углу был стул»;«В углу стоял стул». Фраза «В углу был стул» правильна только как ответ на вопрос «Неужели нет больше стульев?», и в речи произносится с ударением на был или на в углу: оба варианта являются парафразами более сложной фразы: «Я знаю, что имеется один стул, и стул этот был в углу (и удивлен вопросом)».

Однако в первой фразе анализируемого отрывка — «В уездном саду была деревянная кузница» — предполагается явно описательная интонация, и «литературная норма» требует здесь глагола стоять. Употребление же была (1) вводит ассоциацию с ситуацией утверждения наличия (при отсутствии явного вопроса и вообще какой бы то ни было информации).

Эмоциональный спектр воздействия такого микросдвига очень широк. Фраза эта может ощущаться как не очень грамотная, наивная, детская (ср. школьный страх перед злоупотреблением глаголом быть в сочинениях) — а с другой стороны, как архаичная. Оказавшись в ситуации, равно далекой от типовых контекстов, глагол изменяется сам: в нем усиливается то общее, что объединяет весь «веер» его значений (признак лексического единства). В многофункциональном глаголе быть, значения которого располагаются между двумя полюсами — от лексически стертого значения грамматической именной связки до максимально наполненного значения «бытия» — признак лексического единства, актуализируясь, повышает в глаголе идею «бытия». В результате возникает фраза, где банальный описательный контекст соединен с идеей «интенсивного наличия», где глагол очищен от частного значения и в нем высветлено более общее значение. Глагол как бы «поднят по рангу».

Второе был (5) («… и выше всех был клен») во фразе выступает как чистая именная связка. Однако, когда в одном и том же предложении одно и то же слово употребляется в разных значениях, такое близкое соседство их взаимно окрашивает и дает им некоторую глубину, хотя бы за счет контраста. Появляется возможность истолкования был (5) как полноценного лексически глагола, «наведенная» предшествующим употреблением была (1). Лексическое наполнение индуцируется на связку был (5) и из следующего за ним определения живущий (6): «выше всех был клен… уже давно живущее над… всеми растениями». Соседние синонимичные фразы быть выше всех и жить над всеми актуализируют друг в друге сходство: «выше всех быть» = «надо всеми жить», т. е. был (5) приобретает отраженный признак «естественный процесс».

8. Рассмотрим семантическое взаимодействие, возникающее между парами соседних слов по мере продвижения по тексту вправо, и определим, в каком направлении идет «семантическое движение» предложения. Если глагол была (1) характеризуется большой сложностью значения и нетрадиционным, «поднимающим его в ранге» употреблением, оспаривающим установку контекста на описание, то следующий за ним глагол росли (2), по крайней мере на первый взгляд, подкрепляет именно описательность — будучи такой же «литературной» заменой квантора существования, как слово *стояла, которое должно было быть употреблено по отношению к слову кузница. Глагол стоять появляется все же, но строчкой позже, чем должно бы; однако еще свежо впечатление от зияния в результате замены стояла на была. Поверхностно говоря, стояли (3) — квантор описания и в этом качестве продолжает линию описания, начатую глаголом росли (2). Однако потенциально этот глагол содержит и иные возможности. Во-первых, стоять может относиться к существам. Во-вторых, стоять может значить «быть поставленным». Если мы предположим у данного употребления некоторую глубину (а весь контекст указывает на правомерность такого предположения), то в цепочке: росли (2) (лопухи) — стояли (3) (деревья) — произрастали (4) (кусты) — стояли может быть воспринято как атрибут «более высокой организации» деревьев по сравнению с остальной растительностью. Возникает некий элемент одушевленности, поддержанный атрибутами большое, грустное, живущий, употребленными также по отношению к дереву. Вторая возможность, дополняющая первую, — это истолкование стояли (3) как «были поставлены» (ср. у Некрасова: «Широкая дороженька / Березками обставлена»), Тогда акцентируется искусственный, «модельный» характер концентрической пространственной структуры описания: нейтральная, центральная кузница, кругом лопухи и крапива. Следующее концентрическое кольцо — деревья, «поставленные» вокруг. Между деревьями кусты. И, наконец, второй центр картинки, «переворачивающий» ее в вертикальную плоскость, — возвышающийся надо всеми клен. (Более подробно о пространственных структурах см. ниже.)

Следующая пара: росли (2) — произрастали (4) характеризуется этимологической общностью, которая ретроактивно высвечивает в глаголе росли его лексическое содержание — и значение, только что воспринятое читателем как лексически неполная кванторная замена, регрессивно доосмысливается как лексически полное, связанное с идеей «роста». При этом в тексте нет ничего, способного подтвердить правильность выбора одного из двух значений: вначале естественно выбирается одно, по мере движения вправо по тексту — другое, но нельзя сказать, что второе значение отменяет первое (это было бы подменой точки зрения читателя, перемещающейся диахронично, — точкой зрения исследователя, пытающегося суммировать эти два значения, для этого синхронизируя два отстоящих друг от друга места в тексте). Читателю дается возможность воспринять оба эти значения последовательно — как если бы его точка зрения по отношению к слову смещалась, открывая новые аспекты того же слова[2].

Вторая проблема в истолковании этой пары глаголов — выбор модальности, в какой воспринимается слово произрастали (4). Оно традиционно окрашено в «архаические» тона за счет своей церковно-славянской формы и в «современной» прозе немыслимо иначе, как в рамках стилизации или иронии. Однако юмористический тембр, предлагаемый этим словом, не подтверждается несокрушимо грустной серьезностью предшествующего и последующего описания. Остается предположить и для слова произрастали (4) серьезное толкование, т. е. воспринять его как «архаическое», «ученое» слово. Далее контраст росли (2) — произрастали (4) может коррелировать и с высотой растения (количественная разница в форме глагола), и с признаками «дикий» — «культурный»: ср. славянские «ученые» обертоны у произрастать по сравнению с «простым» русским расти.

9. Закончим анализ цепочки была (1) — росли (2) — стояли (3) — произрастали (4) — был (5) — живущий (6) . По мере приближения к концу в ней прослеживается движение от быть к жить[3]: «повышается одушевленность», подкрепляются элементы одушевленности в росли (2) , произрастали (4) , даже стояли (3): от были (1) — к росли (2), от росли (2) — к произрастали (4), лексически более сильному, с элементом продолжительного действия. Подобный же «ход» повторяется в следующей группе фраз:

Сад был (7) огорожен (8) плетнем со всех сторон, лишь в одном месте была (9) деревянная калитка, навешенная (10) на толстый кол; эта калитка выводила (11) на пустой двор, а на дворе находился (12) бедный дом из кухни и комнаты, где жил (13) кондуктор товарного поезда с женой и семерыми детьми. А в задней стороне сада были (14) заросшие (15) дебри сонной травы, стояла (16) глиняная стена глухого и еще более мелкого жилища[4], чем то, в котором жил (17) кондуктор. К этой стене с обеих сторон подходили (18) садовые плетни и вместе с густой травой точно хранили (19) этот неизвестный (20) глино-соломенный дом, где была или не была (21) чья-то убогая, слабая жизнь (22).

Выделяем следующие цепочки глаголов (и производных от глаголов):

был (7), огорожен (8), была (9), навешенная (10), выводила (11), находился (12), жил (13);

были (14), заросшие (15), стояла (16), жил (17);

подходили (18), точно хранили (19), неизвестный (20), была или не была (21), жизнь (22).

Первая и вторая фразы этого абзаца строятся по тому же принципу, как весь первый абзац: начиная с форм быть и кончая формами жить. Такое же кольцевое построение оформляет и весь второй абзац в целом, и весь вводный эпизод вообще.

В контексте «хода» отрывка в сторону роста одушевленности в глаголах стояла (15) (о стене), подходили (18) (о плетнях), выводила (11) (о калитке) подчеркивается сема «движение»; оттесняется на задний план традиционность, стертость этого принятого в языке переноса признака «движение» на предметы, имеющие признак «протяженность» или «ориентация». Так же, как сугубо нейтральное окружение заставило читателя в предыдущем отрывке пересмотреть свое отношение к такому, казалось бы, однозначно стилистически окрашенному слову, как произрастали (4), и воспринять только его основное лексическое значение, забыв о стилистических коннотациях, здесь то же самое происходите глаголом находился (12), уместным в научном или канцелярском языке, а не в описании в современной художественной прозе. Однако для подкрепления жанрового статуса повествования как «литературного» (а не документального, канцелярского и т. д.) вводятся «оценки», свидетельствующие о принадлежности данного описания именно к «художественной прозе»: большое грустное дерево, точно хранили.

10. Точно предполагает наличие авторского воспринимающего и сопоставляющего сознания: расщепление всезнающего и вездесущего, слитого с объектом авторского сознания и выделение авторской точки зрения, отдельной от описываемого мира. Так, шаг за шагом, сперва через ряд стертых метафор, затем через «нереальное» сравнение, повествование отдаляется от объекта, ощущение бесхитростного отчета, создающее иллюзию «реальности», слабеет, и наконец употреблением элегического — сугубо литературного — прилагательного неизвестный предвосхищается заключительный аккорд абзаца: введение противоречия, неуверенности в существовании описываемого мира: была или не была (21) … жизнь (22). (Одновременно все эти явления служат сигналами жанра «современной художественной прозы».) Слова чья-то убогая и слабая (жизнь) возвращают повествование на один шаг к реальному, от «неизвестно, существующего ли» к «неопределенно-личному» в чья- то. Объект (жизнь), существование которого проблематично, получает характеристики: убогая и слабая, что повышает шанс его реальности. Выбор же неопределенной логической модальности в была или не была может быть (в художественной логике повествования) подсказан качествами описываемого предмета: «убогостью» и «слабостью» (т. е. «эта жизнь так мала и убога, что неизвестно, есть она или ее нет»). Так, при попытке эксплицирования смысла отрывка, прилагательное неизвестный (20) оказывается не только поэтической реминисценцией, но и оправдывается логически.

Итак, уже в первых строчках повествования восприятие читателя настраивается таким образом, что он ощущает присутствие второго, скрытого плана, т. е. неопределенный уровень «реальности» повествования уравновешивает кажущуюся «реалистичность» описания.

11. Описание продолжается в следующих двух абзацах:

Посредине глиняной стены того дома находилось (23) окно, маленькое, как дремлющее (24) зрение, — окно выходило (25) прямо в этот сад, в тишину его трав и деревьев, в безлюдие долгого, медленного времени.

Другие стены глиняного дома и дверь из него были (26) за плетнем, на той стороне, и там тоже была (27) трава, несколько умолкших (28), дремучих (29) кустов и запустение забытого (30) огорода. Не видно было (31) жителей, которые входили бы (32) в это жилище, хлопали (33) дверью, жили (34) и зажигали (35) свет в окне в осенние вечера.

Последовательности глаголов в этих двух абзацах такие:

находилось (23) — дремлющее (24) — выходило (25);

были (26) — была (21) — умолкших (28) — дремучих (29) — забытого (30);

не видно было (31) — входили бы (32) — хлопали (33) — жили (34) — зажигали (35).

В начале второго абзаца снова появляется двукратно глагол быть, затем еще раз повторяется в начале последнего предложения, а весь абзац кончается глаголом жить (и его фонетическим эхом зажигать).

Семантически разработка глагола быть в начальных абзацах здесь развивается и обогащается: вводится значение «местонахождение», ранее не появлявшееся: «Другие стены… были за плетнем». Следующее употребление быть — была (27), — казалось бы, в том же значении, как и в первой фразе рассказа: «…и там тоже была трава»: кажется, что здесь была заменяет семантически более нормативное * росла (как была (1) из первой фразы заменяет «правильное» * стояла), но на самом деле была (21) относится ко всему ряду однородных (грамматически, но не семантически) членов: была трава, несколько… кустов, запустение… огорода. Употреблением в качестве дополнений при общем глаголе конкретные предметы ставятся в один семантический ряд с отглагольными абстрактными существительными. (В результате получается зевгма, основанная на многозначности глагола быть. Тем самым многозначность эта подчеркивается.)

Если ранее в тексте актуализировались синкретические, «надсловарные» значения глагола, то здесь осознается и обыгрывается тонкая разница между двумя словарными значениями — при помощи канонического тропа. (Происходит, параллельно выявлению уровня «реальности» повествования, рост его литературной условности, связанный с введением риторических фигур.)

Третье было (31) находится в составе пассивной отрицательной именной формы, где оно лишено всякого лексического наполнения, но приобретает взамен присущий всей составной форме в целом смысл отрицания. Можно предположить внутри скопления употреблений глагола быть в этом абзаце такую энергию, которая способна и в частице бы актуализировать лексическую связь с глаголом быть, и восстановить «этимологию» слова забытого (30) от быть.

Линия «неопределенной модальности повествования» развивается путем употребления отрицательного предиката не видно было (31) (квантора существования) по отношению к ситуации, первая часть которой в тексте описывается как мнимая — в сослагательном наклонении: …жителей, которые входили бы в это жилище. Однако продолжение ситуации дается в изъявительном наклонении (грамматически это допустимо как эллипсис второго употребления бы при ряде однородных членов — глаголов; семантический эффект здесь сходен с эффектом конца первого абзаца: во-первых, отсутствие бы при глаголах хлопали (33), жили (34) и зажигали (35) позволяет интерпретацию этих глаголов как глаголов изъявительного наклонения; во-вторых, само наличие детализованного (при помощи вполне традиционной для литературного послечеховского описания синекдохи хлопали дверью, зажигали свет со значением «жили») отчасти уравновешивает отрицательную модальность фразы. Возникает семантическое равновесие противоположностей, не разрешенное противоречие: вещь, которая описывается в деталях, на самом деле не существует.

Вернемся к изменениям смысла отдельных слов. Употребление глагола жили (34) в ряде синекдох как однородного члена сообщает ему рефлекс потенциального смысла, присущего двум другим однородным членам: хлопали, зажигали, а именно «действие, являющееся частью более общей ситуации и представляющее ее в тексте, как ее знак». На эту «частность» значения указывает смещенная иерархия, выраженная порядком слов: хлопали — жили — зажигали. Возможно ли представить себе такое значение глагола жили, которое являлось бы деталью и знаком более общей ситуации? «Окказионально, наблюдаемо жили»? Читатель принужден осмыслить жили (34) как ряд случайных, повседневных действий, являющихся знаком более общей ситуации. Но какой? Ответ, очевидно, тавтологичен: ситуации «жили». Налицо расщепление слова на знак, где означаемое опять равно целому знаку, или, лексикологически, жить предстает здесь как конгломерат до того различных смыслов, что на них позволяется каламбурить — тогда как в языке этот глагол (не в роли эвфемизма) не осознается как многозначный[5].

12. Итак, на протяжении вводного отрывка длиной в страницу задается определенный «ключ» прочтения рассказа. Читатель уже почувствовал, что лексическая монотонность (повторы одних и тех же слов) и усредненность (слова высокой частоты, отсутствие броских, редких слов) сочетаются в этой прозе с развитым аппаратом выявления скрытого потенциала в значениях слов. Сама частота встречаемости этого приема в тексте заставляет предположить высокую ценность семантических сдвигов для повествования. На общем нейтральном лексическом фоне семантически обыгрываются как раз наиболее «проходные», лексически стертые слова, традиционно принадлежащие соединительной ткани повествования, — кванторные слова, глаголы-связки и полусвязки.

Создается впечатление, будто автор ставит своей целью пересмотр правил «грамотного прозаического изложения», одно за другим нарушая основные из них — правила связности и правила минимализации соединительного материала: первые запрещают монотонность и тавтологию, настаивая на употреблении заменителей — местоимений и им подобных слов. Вторые, как, например, запрет на слишком частое употребление быть, обязывают к большей лексической густоте. Платонов нарушает эти правила, используя соединительную ткань как проводник дополнительных значений; «выбивая» грамматические слова из традиционных контекстов и повторяя однокоренные слова рядом, он воскрешает в них их главное значение.

13. Настоятельность, с которой начала и концы почти всех фраз вводного отрывка отмечены глаголами, соответственно, быть и жить, заставляет усмотреть здесь скрытую «тему» отрывка. Тема «житья» лексически сгущается к концу отрывка, и на ней построен стык между «увертюрой» и собственно повествованием.

Граница между ними легко определяется формально — ее отмечает повтор первой фразы вводного отрывка с обращенной логической структурой: «Деревянная кузница стояла на другом конце сада» vs. «В уездном саду была деревянная кузница». Ср. также переход от была к стояла — соответствующий переходу от «разреженного пространства» вводного отрывка, где слова претендуют на максимальную реализацию своего семантического потенциала, на иной, более определенный по отношению к «реальности» уровень, т. е. более традиционный в языковом смысле, а жанрово более четкий. Собственно повествование начинается словами:

Деревянная кузница стояла на другом краю сада. В ней работал и неотлучно жил пожилой одинокий кузнец Яков Саввич Еркин. Ему было почти пятьдесят лет, он прожил длинную жизнь, почти непригодную для себя.

Слова жил, пожилой, прожил, жизнь подхватывают основную тему «увертюры», переводя ее с уровня рассеянных признаков, относящихся к «не участвующим» в событиях предметам и к нереальным объектам, членам риторической фигуры, — на уровень фабулы. При этом актуализируется общая этимология и просветляется стертая этимологическая производность, например в слове пожилой. Сочетание работал и жил вызывает в памяти неизбежный подтекст жил и работал, причем обращенный порядок указывает на смещение иерархии этих двух понятий в тексте по сравнению с общепринятой. То значение жил, которое индуцируется подтекстом, дополнительно модифицируется в сторону смысла «местонахождение» словом неотлучно. Однако выражение прожил длинную жизнь регрессивно подкрепляет более общее значение жил. Обратная отдача смысла сообщает сочетанию неотлучно жил возможность истолкования как «неотступно, упорно жил», подсказываемую структурным сходством с атрибутом слова жизнь — непригодную для себя. Фактически эта фраза значит «неотступно жил, несмотря на непригодность жизни», и глагол жить получает в ней смысл волевого действия.

То значение жить, где актуализируется местонахождение, уже встречалось в тексте: бедный дом… где жил кондуктор; еще более мелкого жилища, чем то, в котором жил кондуктор. При этом возникает добавочная напряженность, когда в слове жилище оживляется его этимология, словообразовательная модель, потерявшая продуктивность, начинает восприниматься как продуктивная, в суффиксе воскрешается смысл «места = процесса» (ср. «игрище», «гульбище», «зрелище»). Предмет (дом) начинает приобретать свойства процесса.

Таким образом, а) в цепочке словоупотреблений одного и того же слова в разных значениях в тексте соседние значения могут влиять друг на друга, б) движение смысла в ряду семантически (или грамматически) однородных слов может соответствовать отчетливой структуре, наделенной своим значением. Это значение может быть манифестацией общей «семиотической системы» автора.

III. Семантические связи (статика)

14. Интересные результаты может дать рассмотрение определенных отрывков текста, внутренне связанных и отграниченных от окружающего текстового пространства (таких, как, например, описания), с точки зрения тех семантических отношений, которые возникают внутри всего отрывка как целого, между отдельными словами и группами слов. Для этого необходимо представить себе отрывок в виде единого целого, некоторой статической картины или модели, где семантическое столкновение разных слов или групп слов отражает в миниатюре конфликт между семантическими противопоставлениями, релевантными для сюжета произведения. Рассматриваемый отрывок занимает как раз такое стратегически важное место в тексте, где мы вправе предположить для него повышенную структурную организацию, с композиционно важной функцией «задавания ключа» или «установления поэтической глубины». Далее, отрывок этот отграничен от остального текста формально — в нем не содержится указаний на время событий, а следующая за ним «предыстория» персонажа вводится употреблением слов теперь и когда-то[6].

Отрывок внутренне связан целым рядом способов.

Отрывок-описание организован вокруг трехчастной пространственной структуры; основными вехами ее являются кузница, дом и глиняный дом.

(а) Кузница. Вокруг нее — лопухи и крапива. Далее — деревья. Между ними — кусты. Выше всех — клен. Клен — надо всеми растениями. Растения — во дворах, садах. Дворы и сады окрестные (вокруг описываемого сада), в саду местный бурьян.

(б) Вокруг сада плетень (со всех сторон). В плетне калитка (лишь в одном месте). Калитка навешена на кол. Калитка выводит на двор. На дворе — дом. В доме — кухня и комната.

(в) В задней стороне сада стена глиняного дома. К стене с обеих сторон подходят плетни. В стене окно. Другая стена и дверь на той стороне плетня (вне сада).

Структура (а) построена по принципу концентрических сфер. Точка зрения, с которой ведется описание, движется изнутри наружу. Затем, «для лучшего охвата», она подымается над землей (мотивировка — появление клена), чтобы с высоты сообщить об окружении сада (выйти за его пределы).

Структура (б) также концентрическая, построенная по противоположному принципу, снаружи внутрь: двор — дом — кухня — комната (каждый предыдущий член является местом последующего). «Граница» этих двух пространств, калитка, сама «работает» по принципу, связанному с идеей кругового вращения и центра — она вращается вокруг кола. (Необходимо отметить фонетическое подобие этих слов, предлагающее этимологию, впрочем, ложную).

Структура (в) описывает границу сада и внешнего мира: глиняный дом, одной стеной обращенный в сад, другой — вовне.

15. На протяжении всего отрывка точка зрения блуждает, что отражается в словоупотреблении. Например, местоимение весь в первом употреблении относится к растениям только данного сада (выше всех был клен), во втором — к растениям окрестных садов (над всеми растениями окрестных садов), третье словоупотребление может быть истолковано двояко, в зависимости от направления движения точки зрения: поддерживает эту двоякость то, что фраза «Сад был огорожен плетнем со всех сторон» одновременно заканчивает собой описание в направлении изнутри наружу и начинает описание в направлении снаружи внутрь, так что точка зрения описывающего находится вначале снаружи и описывает плетни как то, что отгораживает сад от внешнего мира, извне, а затем она переносится внутрь сада, откуда можно выйти только через калитку. Эти обе точки зрения совмещаются в одной фразе и в одном местоимении.

Местоимение другой употребляется по отношению и к внешней стороне глиняного дома, и к краю сада, противоположному тому, где этот дом находится.

И наконец, слова этот и тот регистрируют перемещение точки отсчета расстояний при описании предметов; ср. стык: «…этот неизвестный глино-соломенный дом <…> Посреди глиняной стены того дома…».

Слова этот и тот в прозаическом описании, наряду со своим смыслом деиктик, приобретают смысл относительных слов. Таким образом, в тексте содержится возможность понять переход от этот дом к того дома как феномен связности текста: оба этих местоимения употребляются как способы связи предложений, в значении «ранее упоминавшийся в тексте», но этот имеет тенденцию начинать собой описание, в то время как тот завершает его. Соответственно, два этих местоимения и в относительном значении сохраняют связь с идеей пространственного отношения: если этот и тот в прямом деиктическом значении имеют смысл «более близкий» и «более дальний» (из двух предметов), то этот и тот — текстовые связки содержат идею приближения для последующего развертывания и отдаления с целью вывода предмета из фокуса описания.

Анализ обнаруживает внутри цепочки употреблений форм слова «тот» движение смысла сродни описанному выше для глаголов: то, в котором — союзное слово со смыслом «идентичность» со стертым лексическим наполнением; того дома — ссылка на уже упоминавшийся предмет плюс рефлекс смысла «указание»; на той стороне — смысл «второй из двух», с рефлексом жеста (подсказываемого эллипсисом второго члена пары). Ход смысла здесь в направлении от чистой идентичности к противопоставлению и от стертой идеи деиктичности к жесту[7].

В особенности интересны метаморфозы, происходящие с референтом слова сторона, четыре раза употребленного во вводном отрывке (и повторенного пятый раз в виде синонима: край). Каждый раз выражение со словом сторона служит для другого членения пространства. Соответственно, перемещается и точка зрения, с которой производится членение:

(1) со всех сторон (был огорожен сад). Выделяется противопоставление «сад» vs. «окружающий мир». Точка зрения либо любая движущаяся вовне «сада», либо (вернее, и/или) находящаяся в центре сада.

(2) в задней стороне (сада); противопоставлены «передний» и «задний» (т. е. обращенный к улице и обращенный к огородам) секторы сада, как место кузницы и дома и место глиняного дома. Точка зрения, с которой это сообщается, находится на улице перед садом.

(3) с обеих сторон (плетни подходили к стене). Противопоставляется (одновременно объединяется) пространство с правой и с левой стороны от глиняного дома. Точка зрения прямо перед стеной внутри сада.

(4) на той стороне (за плетнем, вне сада). Противопоставляется сад — окружающему пространству и, одновременно, находящаяся в саду часть глиняного дома — части его, находящейся вовне. Граница разрезает объект описания. Точка зрения сбоку от глиняного дома — так, что видна вторая его половина.

(5) на другом краю сада (возвращение к уже упомянутой кузнице). Здесь повторяется зеркальное противопоставление двух секторов сада. Точка зрения у глиняного дома.

Так смена референтов относительных слов с деиктическим значением и слов, обозначающих чистые отношения (как сторона), оказывается средством перемещения точки зрения описания — принципа, организующего текст.

Кроме того, здесь подчеркивается, на уровне приема, принцип относительности, диктующий последовательное описание каждого из объектов с ряда точек зрения и относительно друг друга.

16. Имеется еще один аспект, связанный с интуитивно ощутимыми количественными характеристиками разбираемого отрывка. Для куска текста такого малого объема поражает обстоятельность описания, достигаемая обилием слов, описывающих отношения между предметами: наречий, местоимений, предлогов и т. п. Такой упор на семантическую соотнесенность между всеми описываемыми объектами сообщает описываемой ситуации качество «высокой связности». Архисмысл, маячащий за этими качествами, мог бы быть вербализован таким образом: моделируется некий кусок мира, где все связано между собой, где все предметы непременно находятся в отношении друг к другу и так описываются. Иными словами, повышенная связность текста соответствует повышенной взаимосвязи объектов в описываемой модели мира.

Примечательно, что при этом с информативной точки зрения описание это чрезвычайно слабо. Отношения между предметами в основном пространственные и количественные. Связываются рядом стоящие в тексте объекты. Кроме того, целый ряд слов связывает далеко отстоящие друг от друга в тексте объекты и является, таким образом, избыточным и с точки зрения текста. Наконец, имеется несколько слов, усиливающих то или иное отношение: например, изобилие форм местоимения весь; частицы лишь, еще, прямо. Большинство глаголов отрывка, в сущности, также представляют собой формы указания на пространственные отношения: например, быть в, быть выше; жить над; быть отгороженным, быть навешенным, выводить, находиться, подходить, выходить; все эти относительные слова, наряду с предлогами, связывают текст бедный, монотонный, изобилующий повторениями (сад — 6 раз, деревья — 2, двор— 3, плетень — 3, жилище — 2, трава — 3, кусты — 2, дом — 4, кузница — 2, быть — 9, стоять — 3, находиться — 2, жить —З, и т. д.). Это создает контраст между случайностью и неважностью регистрируемого факта и непременностью его регистрации в тексте. Читатель, вынужденный искать оправдания тому, что автор склонен отмечать в тексте именно такие нерелевантные для современного «реалистического» прозаического повествования моменты, как соединительные слова, предполагает авторский умысел, а именно наделение этих слов поэтической функцией, «подымающей их в ранге», он выделяет поэтическую сверх-тему «соединения», «повышенной связности»[8] как одну из содержательных тем отрывка.

17. Наконец, сама идея текстовой связности превращается в предмет обыгрывания: автор обостряет ее, доводя до тавтологии. Происходит еще одно нарушение школьных норм. Ср. стыки: «окрестных дворов и садов. Сад…»; или «…окно, маленькое, как дремлющее зрение, — окно выходило…» (вместо «литературного» — *оно выходило или *это окно выходило[9]). (Фонетически второе употребление окно содержит в себе *оно — равно как и *око — этимология, актуализированная соседним словом зрение.)

Разумеется, этот способ связи — повтор слова-«темы» (в смысле противопоставления «темы» и «ремы») без какого-либо определения или местоимения — текстовой связки воспринимается как «странный» только по отношению к определенному типу повествования — нейтральному «современному литературному». Ср. вполне нормальное звучание поэтического текста: «Разило парами иода /Ис улицы дуло в окно. / Окно обнимало квадратом / Часть сада и неба клочок…» (Б. Пастернак, «В больнице») .

Однако в рассматриваемом тексте можно увидеть еще один аспект значения такого стыка — в последовательности: «В уездном саду (1) … окрестных дворов и садов (2). Сад (3) …» можно усмотреть элемент «недостаточной выделенное темы» из окружения. Сад (1) растворяется в садов (2) и, вновь появившись, уже как подлежащее, как бы в противовес этому повышению своего веса, несет рефлекс смысла предыдущих употреблений, не снятый каким-либо определяющим словом: а именно «один из многих» либо «не этот сад, а просто сад». (Ср. тот смысл, в котором употребляются слова в упражнениях в учебниках иностранных языков — лишенные контекста и слабо соотносимые с какой-либо реальной ситуацией.) То же происходит и со словом двор: фраза окрестных дворов и садов, предваряющая в тексте сочетание пустой двор, сообщает ему признак «любой из упомянутых дворов».

Таким образом, текст отрывка объединен разными видами семантических связей: лежащими в основе описания пространственными структурами, движением точки зрения, отраженным в словоупотреблении, и, наконец, подчеркиванием самой идеи связности всего описываемого фрагмента мира, чему соответствует в тексте гипертрофия текстовой связности.

18. Рассмотрев основные принципы текстовых связей, как бы наложенных сверху на лексический материал, обратимся к анализу тех семантических связей, которые скрепляют лексический материал внутри отрывка. Отрывок этот достаточно однороден в том, что касается выбора лексики. Попробуем отвлечься от реальных текстовых сочетаний и расположить лексический материал в зависимости от отношений, которые сами возникают внутри него, — т. е. от словарных и тезаурусных связей; в результате получаются две большие группы слов:

I. Слова, реально описывающие деревенскую усадьбу:

1. сад; плетни; кусты (крыжовник, черная смородина); деревья (яблоневые, вишневые, клен); трава (лопухи, бурьян, крапива);

2. двор (огорожен, калитка, кол);

3. глиняный, соломенный, деревянный;

4. кузница (кузнец); дом (кухня, комната, дети); глиняный дом (стена, окно, свет, дверь, жилище, житель).

К этой схеме никак не относится словосочетание «кондуктор товарного поезда» — обозначение жильца дома.

II. Слова, связанные с темой «заброшенности»:

1. уездный (местный, окрестный);

2. глиняный, соломенный, деревянный;

3. запустение (дебри, дремучий, заросший, лопухи, крапива, бурьян, глухой);

4. время (медленный, долгий, забытый, неизвестный);

5. забытый (безлюдный, пустой, тишина, умолкший, сонный, дремлющий);

6. бедный (пустой, мелкий, маленький);

7. бедный (убогий, слабый).

Все эти подгруппы слов — по сути дела, ряды синонимов, описывающие общую ситуацию «заброшенности»: ключевыми здесь оказываются два понятия: 1) важное для отрывка, но не названное в нем понятие [заброшенный], возникающее как связующее звено в цепи уездный — забытый, и 2) забытый, связывающее «природный», «заброшенный» мир с идеей «сознания», «человеческого начала».

Идея «заброшенности» разворачивает идею «провинциальности», содержащуюся в слове уездный. Физические указания на заброшенность — это «бедные», «сельские» строительные материалы. Линия «локализации», начатая словом «уездный», поддерживается синонимами местный и окрестный, обозначающими, в данном мелком масштабе, «ближний» и «дальний». Линия «заброшенности» подхватывается описанием двора заросший, перечислением сорных трав бурьян, лопухи, крапива и обобщениями дебри, запустение. Запустение морфологически и семантически близко слову «забытый», происходит как бы движение к причине: «природный» результат запустения имеет «человеческую» причину: «забвение». Кроме того, у связи забытый — [заброшенный] имеется внеязыковое объяснение, а именно цитация: песня «Позабыт, позаброшен…». Забытый в большинстве значений связано, как результат, с прохождением времени, отсюда связь со словом время. Вторая ветвь от слова забытый ведет к слову неизвестный. Далее семантическая структура слова забытый позволяет внутри лексически единого слова перейти от значения забытый = заброшенный к значению забытый — «непосещаемый», а от него — к безлюдный. Безлюдный связывается причинно-следственной связью с тишиной. От безлюдный всего один шаг до пустой в значении «лишенный людей». Общий признак лексического единства позволяет внутри слова пустой переключиться от значения «лишенный людей» к значению «лишенный предметов». Отсюда делается шаг к бедный как «имеющий недостаточно предметов». Синонимически бедный в обоих главных значениях — «бедный человек» и «бедный предмет» — может быть связано с убогий, но лишь одно значение убогий, а именно «убогий человек», связывается со слабый. Намечаются и менее сильные связи: например, сонный — дремлющий — умолкший (подобие в смысле «не звучащий» и в смысле «двух ступеней засыпания»); мелкий и маленький в смысле «недостаток» («ниже нормы») могут быть связаны с бедный или слабый. Запустение имеет общий смысл с пустой (этимологически). Глиняный, деревянный, соломенный в некотором смысле могут быть развертываниями понятий бедный или убогий.

Интересно сопоставить эти средненормативные общеязыковые («тезаурусные») семантические связи внутри данных лексических групп, т. е. «нейтральный материал» словесного искусства — с семантическими связями, возникающими в реальных текстовых синтагмах платоновского текста.

19. По сочетаемости с глаголами местонахождения объекты в отрывке делятся на четыре группы: сочетающиеся с глаголами, потенциально связанными с: (I) идеей стояния;

(II) идеей роста; (III) идеей ориентации в пространстве и (IV) — глаголами быть и находиться.

| (I) | стоять |

деревья стена кузница |

| (II) |

расти произрастать заросший |

лопухи крапива кусты крыжовника и черной смородины дебри сонной травы |

| (III) |

быть огороженным быть навешенным выводить подходить выходить входить |

плетень калитка кол плетни окно жители |

| (IV) |

быть

находиться |

кузница клен калитка заросшие дебри сонной травы другие стены глиняного дома и дверь из него травы (жители / не видно было /) (убогая и слабая) жизнь (была или не была) окно дом |

В каком-то смысле глагол жить тоже можно считать глаголом местонахождения (см. выше); тогда объекты, связанные с ним, образуют пятую группу:

| (V) | жить | клен |

| кондуктор |

Интересно, что каждая группа объектов семантически более или менее разнородна.

В группе (I) вместе находятся объекты природные и искусственные. В группе (II) объекты разной степени обобщенности — лопухи (конкретное значение), кусты крыжовника — обобщающее родовое слово + конкретное название и дебри сонной травы — обобщение с оценкой + название родовое. В группе (III) глаголы ориентации (омонимичные с глаголами движения) объединяют ряд искусственных объектов — деталей жилища и двора с человеческими существами. В группе (IV) объединены слова всех семантических классов: человеческие существа, абстрактные категории, обобщенные названия, искусственные объекты, природные объекты. В группе (V) соединяются неодушевленный природный объект (определенное дерево) и человек.

Это явление — разрыхление сочетаемости и интеграция всех семантических классов в хотя бы одну общую группу — проводится и на других уровнях (ср. ниже, о структуре фоносемантических групп).

С другой стороны, сочетаемость с разными глаголами дает повод для дифференциации слов внутри тематического или синонимического класса (или даже между двумя употреблениями одного слова). Так, деревья стояли — дерево (клен) — было.

Словоупотребление помогает отделить центральный для рассказа предмет от «фона»; крапива, лопухи, кусты —росла, произрастали, а трава — была. Разница эта соответствует особой роли травы — связанной с идеей «хранения» — действия, семантически обратного идее «запустения», «забвения», «заброшенности» — доминирующей теме отрывка (хотя на самом деле хранили в тексте есть способ описания «заброшенности»).

Кузница встречается в двух группах, и в (I), и в (ГУ). Это отражает два словоупотребления: первое с была — вводящее предмет, второе со стояла — заканчивающее отрывок и переводящее кузницу в «фон». Все более выделяется высокая ценность глагола быть для подчеркивания важности объекта.

Напротив, часть центрального (выведенного в заглавие) объекта — глиняного дома — стена — вводится глаголом стояла, что соответствует отнесению к «фону». Здесь можно усмотреть некий смысл, сродни смыслу «задворок», периферийности[10] — который является темой, связанной с глиняным домом в особенности.

Рассмотрим теперь сочетаемость с прилагательными (и существительными, семантически подобными им) со значением «заброшенность»:

| (VI) |

неизвестный забытый (была или не была) запустение глухой сонный дебри дремучий бедный убогий пустой слабый |

глиняный дом жилище дом кусты трава огород жизнь |

В правой колонке группы (VI) объединены искусственные объекты и природные объекты, абстрактная категория и конкретные объекты; для всех этих слов общий смысл «живого».

Сочетаемость с прилагательными «размера» дает группу (VII):

| (VII) |

большой ещё более мелкий маленький |

глиняный дом (жилище) окно (дремлющее) зрение дерево (клен) |

Здесь можно вычленить противопоставление:

дерево — большое vs. дом, окно, зрение — маленькое, мелкое.

То есть природное противопоставляется искусственному, но часть искусственного — окно — связывается подобием со свойством живого — зрением. При этом природное выступает как сильный, положительный член.

Группу (VIII) можно выделить по принципу сочетаемости со словами с признаком «информация»:

| (VIII) |

хранили неизвестный забытый была или не была (т. е. неопределенность) |

трава плетни жизнь огород дом |

Здесь также объединяются природные, искусственные объекты и конкретные слова и абстрактные категории. Внутри этой группы содержится противопоставление: трава, плетни — хранили уз. жизнь, дом, огород — неизвестный, забытый, была или не была. Таким образом, мелкие, растительные и близкие к растительному искусственные объекты наделены способностью совершать действие, противостоящее забвению, неизвестности — признакам, характеризующим жизнь, искусственные объекты, природно-искусственные (огород).

В самом общем виде схему отношений между предметами можно суммировать таким образом:

| (А) |

дерево трава |

vs. |

глиняный дом жизнь |

(Б) |

| не спят, хранят, большие, активные, эмоциональные | спят, забытые, маленькие, пассивные, не выраженные |

Из объектов, составляющих эти группы, выбираются наиболее активные, вступающие в наибольшее число связей. Элиминируются подчиненные объекты, относящиеся к выбранным как часть — целое: глиняный дом — глухой и имеет признак «заброшенность»; часть его, окно, сопоставлена с дремлющим зрением, значит, глиняный дом имеет признак «сонный»:

группа (А) — растительное (живое и нечеловеческое);

группа (Б) — человеческое — искусственное + абстрактно-живое.

Они объединены признаками «заброшенности» и «сна».

Они противопоставлены по размеру: А больше Б. Они противопоставлены по отношению к информации: А активнее борется с энтропией (борьба А направлена на Б). А наделено свойством (человеческой) эмоциональной оценки: грустный — о клене. Дом и жизнь являются лишь объектами оценки (убогий и др.).

Из этой обобщенной схемы можно вывести ядро семантического конфликта латентного сюжета, который развертывается в собственно повествование: он, по сути, представляет собой зародыш объектного отношения А > Б. (Ср. сюжет разбираемого рассказа: противопоставление жадного одинокого кузнеца, никого не жалеющего, и сироты-мальчика, пожалевшего старуху, живущую в глиняном доме. И мальчик, и старуха «заброшены», мальчик слаб и грустен, но он ухаживает за старухой.)

В итоге наблюдается сдвиг семантических отношений между словами в авторском тексте по сравнению со словарными.

Дерево связывается в первую очередь не с другими растениями, а с людьми и постройками. С травой оно связывается тем только, что оба слова наделяются высокой этической ценностью: дерево грустное, трава хранит. Глиняный дом же связывается с растениями по признаку глухой’, по сравнению с травой и деревьями этическая ценность его и «средней» растительности — ниже. Глиняный дом связан с такой же, как он сам, убогой и неизвестной жизнью.

Здесь корректируются взаимоотношения идей природного, искусственного и человеческого. Часть природного мира — трава, дерево — оказывается носителем этического начала. Она взаимно перекрывается хаотической стихией природы, захватывающей и артефакт — глиняный дом. Жизнь оказывается сильнее в природном, нежели в артефакте и частично в человеческом (была или не была эта убогая, слабая жизнь). Человеческие признаки перетекают на жилище (окно — зрение), однако и хаотическая стихия описывается в человеческих терминах — сонный.

Эта система отношений еще уточняется отношениями различия, возникающими между этимологически и синоними чески сродными словами в тексте. Деревянная кузница (ср. противопоставление дерево [снаружи] — железо [внутри]) и деревянная калитка как часть дома противопоставлены глиняному дому. Тогда деревянный по сравнению с глиняный, соломенный получает признак пригодности для человеческого жилья (ср. большую ценность дерева на шкале живых существ), а глиняный, соломенный — признак непригодности для человека, связи с неживым и смертью (ср.: фольклорная соломенная кукла, в ряде славянских текстов связанная со смертью).

Деревья противопоставляются дереву — первые стоят, второе — есть, живущее и грустное. Подчеркивается признак единичности-множественности, различающий эти два слова. Дерево получает смысл уникальности и абсолютной высоты. Ср. также противопоставление клена — фруктовым деревьям, как дикого — культурному, причем дикое имеет более высокую ценность.

Дерево как материал — деревянный — противопоставляется дереву как организму по признакам «живое» — «мертвое», «природное» — «искусственное». Противопоставление оказывается действенным на фоне сильной этимологической связи.

И наконец, у ряда слов может возникать сверхсмысл в результате интеграции их контекстов: так, у глаголов ориентации возникает добавочный смысл в троекратном употреблении, построенном по одной модели: калитка выводила на пустой двор; плетни подходили к стене; окно выходило в… безлюдие; из сем «пустоты», «безлюдия» (отрицательный общий смысл сродни «тщетности»), «подхода вплотную» создается надсмысл «тупика» — «бессмысленности выхода в пустоту или подхода вплотную к стене».

20. Говоря об организующих отрывок семиотических принципах, нельзя не отметить сходства ряда этих принципов с моделями, специфическими для фольклора.

Например, зачин: В уездном саду была… по своей структуре напоминает один из распространенных сказочных зачинов, а именно начинающийся обстоятельством места и глаголом жить/бытъ. Ср.: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь». Этим зачином утверждается существование некоторой коммуникативной ситуации, в которую помещен объект.

В пользу этой параллели говорит в высшей степени неопределенная семантика слова уездный — похоже, что то значение уездный, которое возникает в ряду уездный, губернский, здесь не актуализируется, так как не сказано, в каком уезде происходят события. Видимо, уездный здесь — русский синоним слова провинциалъный. Но необычность этого употребления подчеркивает лакуну географического названия, создавая ощущение неопределенности. (Ср. также возможное оживление этимологии: уездный — «тот, куда уезжают», «далекий».) Собственно, уездный здесь и значит: «некоторый» + «далекий».

Необычное употребление слова была (см. выше) может объясняться именно фольклорным подтекстом.

Фольклорные мотивы в тексте максимально расподоблены (как вообще всякая цитация чужого материала у Платонова). Опускается все, могущее служить сигналом к восстановлению фольклорной окраски на поверхностных уровнях (в «собственно повествовании» — иначе организована вводная «история жизни» героя).

Можно говорить об употреблении фольклорного материала в качестве строительного материала в по возможности нейтральном контексте. Ср.: «калитка, навешанная на толстый кол: , эта калитка выводила на пустой двор…» — и фольклорное ни кола, ни двора. Фольклорная пара является «арматурой», скрепляющей текст. При этом разорваны все фольклорные ассоциации. Автор организует современный литературный материал по глубинным законам фольклора, а фольклорный словесный материал растворяет в современном литературном языке. Ср., например: кондуктор с женой и семерыми детьми — семеро козлят, семь Симеонов и другие сказочные персонажи.

Пространственные структуры, лежащие в основе движения описания в отрывке, имеют фольклорные корни — например, концентрическая структура с движением снаружи внутрь или изнутри наружу.

Отчетливые фольклорные параллели можно усмотреть и для структуры «объект, находящийся на границе двух пространств» (глиняный дом). Ср. сказочные «колодец», «пещера», «яма» как границы своего—чужого, белого света и иного царства.

Глиняный дом в рассказе имеет и другие признаки «промежуточного, пограничного места»: он сохраняет связь с землею через материал (ср.: колодец, яма, пещера — помещения в земле); он также является жилищем загадочной ни живой, ни мертвой старухи.

К фольклорным представлениям восходит и двойственная функция дерева в отрывке: дерево — клен с его уникальностью и абсолютной высотой (ср. выше всех, над всеми) и противопоставленностью деревьям. Клен может выступать в качестве образа мира, модели вселенной.

В тексте есть и другие признаки этого архаичного уровня представлений: во-первых, породы деревьев: клен в тексте и явор у славян, ясень у скандинавов. Во-вторых, связь дерева и времени — в виде давно живущий, а также в виде фонетической связи групп дрв, врм, мдлн, создающей квазисемантическую близость. Кроме того, идея «верха» и «низа» подчеркивается выделением дерева и травы как активных представителей растительного царства, наделенных высокой этической ценностью, в противопоставление средним по высоте кустам, лопухам и др. И наконец, важна на разных уровнях обыгрываемая связь живого дерева с мертвым, сухим деревом (в качестве материала) и связь «сухое дерево» — «смерть» в славянском фольклоре.

Можно говорить о снятии в данном тексте оппозиции «жизнь» — «смерть» за счет взаимопроникновения рядов живого и мертвого и обилия пограничных состояний (сон, забытый, была или не была [жизнь]), фольклорных мотивов «границы». На этот подслой значений у Платонова накладывается разветвленная этико-эстетическая система, сложно взаимодействующая с ним. Подробное рассмотрение этого взаимодействия следует ниже.

21. Важный фактор для установления связей между словами— фонетическое их подобие. Хотя возникающие таким образом связи и не имеют семантического характера, сетка звуковых подобий, накладываясь на схему семантических связей, взаимодействует с ней, подчеркивая связь семантически близких слов, а у смежных в тексте слов создавая некоторую «квазисемантическую» связь; ср. «географически-неопределенную» группу:

| уездный | местный | окрестный | неизвестный |

| задний | грустный |

Внутри этой группы задний подкрепляет звукобуквенный «узел» здн в уездный, который воспринимается как фоносема «заштатности»; местный и окрестный, употребленные как антонимические синонимы, окрашиваются в «элегические» тона фонетическим сходством со словом неизвестный, которое само получает эту фоносему из фонетически подобного слова грустный.

Цепь подобий связывает в тексте слова, объединенные весьма общими, ad hoc возникающими фоносемами. Например, в силу подобия фоносем дрв-двр — «органические, деревенские материалы», деревянное сближается с двор, воскрешается связь двор — дверь. Для древесной стихии естественно возникает состояние дремоты, уподобление с дебрями. В цепочке дремлющий — время — медленный каждый из членов связан с другими по смеж ности в легко восстанавливаемой семантической ситуации. Далее, медленный и маленький объединены темой «нехватки». От маленький и мелкий слабая квазисемантическая связь идет ко второй группе слов, связанных как «деревенские предметы, сделанные из растительных и прочих органических материалов». С мелким эту группу роднит разве что признак «бедный». Это слова клен, соломенный, плетни, глиняный, калитка, кол. Вхождение в эту семантическо-фонетическую группу вызывает в слове глиняный признак «бедного органического материала» на первый план. С другой стороны, конкретные растения оказываются объединенными звуками кр (крыжовник, крапива) и, в любом случае, наличием звука р — черная смородина, бурьян. Через звук р эта группа соединяется с группой абстрактных слов, объединяемых идеей «роста».

Сама же эта группа, потеряв р — которое есть в грустный, с одной стороны, и в сторон — с другой, — теряет и связь с идеей «живого», и последняя группа: стена, осенний, соломенный, сонный — определенно скреплена двумя линиями: а) «элегические определения промежуточных состояний» — сонный, осенний, запустение, пустой — и б) «неживые вещи, сделанные из органических материалов», — стена, соломенный.

Слово соломенный является той точкой, куда можно прийти и от группы с центром в слове окрестный, и от группы, собирающейся вокруг слов кол, калитка, клен. Так устанавливается замкнутая звуковая схема, внутри которой свободно перетекают друг в друга звуковые формы и где второстепенные элементы значения, актуализированные звуковой связью, создают квазисемантические и квазиэтимологические отношения. При этом определенные комплексы звуков связываются с некоторыми архизначениями, создаваемыми ad hoc в тексте. Специфической чертой прозы Платонова является бедность и первичность словаря, на котором производится вся фонетико-семантическая работа, контрастирующая с высокой организацией внутри самого этого уровня.

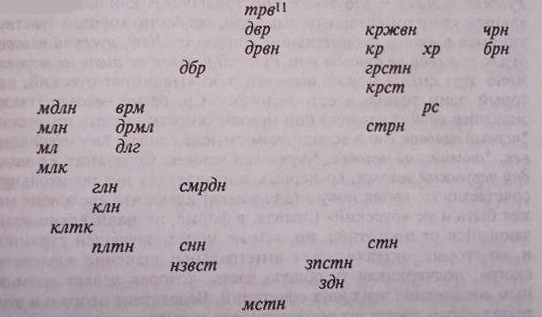

Обобщив квазисемантическую структуру, просвечивающую через схему фонетических связей, получим группы звуков, ассоциируемые с широкими и неточными ad hoc возникающими семантическими группами (см. ниже).

Почти каждое гнездо содержит в себе оба члена противопоставлений «живой — неживой», «природный — искусственный», «связанный — не связанный с человеком или его свойствами», «абстрактный — конкретный».

Можно говорить о медиативном, переходном характере фоносемантических групп.

22. Некоторые общие поэтические принципы

Для оценки эстетического значения собранного материала необходимо выйти за пределы рассматриваемого отрывка, взяв аналогичный вводный отрывок из

[11] — сноска для «трв»

другого произведения того же автора, с тем чтобы выявить некоторые общие принципы их построения. Второй отрывок, выбранный для сравнения, — это начало повести «Джан». Сходная тематика и частичное совпадение лексики делают сопоставление особенно интересным:

Во двор Московского экономического института вошел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней — он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виден весь этот летний мир, нагретый вечерним уходящим солнцем.

На дворе росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, дальше находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякой заботы человека. Вблизи от этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, неизвестно откуда, а еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.

Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился.

Уже на первый взгляд видно, что принцип размыкания установившихся синтагм с результирующим обобщением значения соблюдается и здесь. Например, сочетание молодой нерусский человек содержит в подтексте два автоматизированных со четания: молодой человек + русский человек. Ср. обращение: Молодой человек! или ироническое простонародное молодой человек приятной наружности, где значение целого не равно сумме молодой + человек, а соответствует смыслу «молодой мужчина». Русский человек — это также простонародное клише, со специальным комплиментарным смыслом, особенно хорошо чувствующимся в якобы укорительном контексте: Нет, русский человек дурак — о себе не думает или Русский человек не пить не может. Явно этот смысл можно выразить так: «Наш брат русский, который один только и есть человек». Ср. белый человек (также значащее свой + человек) при невозможности сказать по-русски *черный человек (не в есенинском смысле слова), * желтый человек, *английский человек, *еврейский человек. Сочетание же молодой нерусский человек, во-первых, нарушает эту исключительную сочетаемость, вводя новую (для языка) идею, что «человек» может быть и не «русский» (правда, в форме, незначительно отличающейся от прототипа, но, тем не менее, звучащей странно), и, во-вторых, актуализирует интегральное значение «человеческого», подчеркивая ту общую часть, которая делает возможным соединение этих двух сочетаний. Вследствие этого и в этом тексте слово достигает обобщенности и вместе с этим предельной реализации своего лексического потенциала — за счет устранения контекстуальных, дробных значений.

Второй принцип организации лексики — создание разнородных семантических групп, объединенных общей сочетаемостью; ср. группы:

| (А) |

человек юность солнце Назар |

вошел

ходил прошел взошел уходящий |

(Б) |

В группе А устанавливается некая эквивалентность между категориями «человеческое» — «временное» — «астрономическое», несмотря на разницу в семантике; в группе Б воскрешается интегральное, обобщенное значение «прохождение». Образуются ряды синонимов, и внутри ряда устанавливаются противопоставления, ср. синонимы: глаголы описания (местонахождения): росла, стоял, жила, лежал, впилась — с противопоставлением: жила — старая одинокая яблоня уз. впилось — колесо, т. е. «жизнь и одиночество природы» уз. «квазижизнь», цепкость неживого, искусственного.

Ср. также семантический сдвиг относительно языкового узуса: создается ряд удивление, молодой, юность, летний, солнце; в обычных представлениях юности соответствуют весна, утро (либо лето, день). Однако в тексте солнце — вечернее, уходящее; летний мир — полон ветхого, случайного мусора. Яблоня — символ лета и плодоношения — старая, одинокая. Юность — прошла. Удивление содержит сему «нового», однако в тексте герой и удивляется ретроспективно, глядя на ветхий мир, где прошла его юность.

С пика своей молодости герой видит мир заброшенным {безо всякой заботы человека), неизвестным {неизвестно откуда) и пустым. В этом сдвиге уже содержится ядро конфликта повести «Джан» — молодое, сострадающее старому и ветхому.

Налицо глубокое родство двух семантических, свернутых сюжетов, заключающихся в начале рассказа «Глиняный дом в уездном саду» и в начале повести «Джан». Тема «сохранения ветхого и сострадания к нему» объединяет оба отрывка, равно как и тема «старения равно природного мира и мира, созданного руками человека, их неразрывность и перетекание друг в друга, общая судьба».

Сравнение двух описаний показывает, что оба отрывка по своей глубинной семантике сходны. В них обоих описывается двор или сад, так или иначе связанный со временем. Ср.: давно, безлюдие долгого медленного времени из первого отрывка и несколько лет, прошла юность — из второго. Время дается в обоих случаях как проходящее в той мере, в которой этот смысл содержится в теме «старения и обветшания мира», а также в теме уходящего, вечернего, прошедшей юности во втором отрывке и теме долгого, медленного времени в первом.

Сходны и пространственные построения в обоих отрывках. И двор, и сад осматриваются сверху, с точки зрения, сильно поднятой над ними: в первом отрывке точка зрения описания совпадает с вершиной дерева, а во втором — обзор производится с горы, метафорической горы ума героя. В сравнении развития человека с горой, гора — не только традиционное «восточное» словоупотребление, а и семантически необходимый для пространственного построения элемент.

В обоих случаях двор и сад описываются как замкнутые пространства, увиденные в круговой перспективе. Подчеркивается огороженностъ сада в первом отрывке, а во втором эта идея проводится посредством слов осмотрелся кругом и весь этот летний мир. (На самом деле «с горы ума» видно только то, что видит человек, осмотревшись кругом, но создается впечатление приподнятости точки обзора и крупного масштаба.)

И во дворе, и в саду имеются некоторые обязательные вехи: постройки, не пригодные для жилья: глиняный дом, ветхий деревянный сарай’, старое дерево: клен, яблоня. Общи темы запустения, ненужности: во втором фрагменте это мусор, случайная трава, неизвестно откуда взявшийся камень, яблоня, живущая без заботы человека — ср. тему «заброшенности» в первом отрывке. (Ощущается противоречие между реальной локализацией двора во времени и пространстве — в Москве, как двора современного института — и его вневременной запущенностью.) Наконец, тема убогой и слабой жизни из первого отрывка повторяется в виде темы одинокой и старой яблони — во втором (в глиняном доме живет старуха; ср. одинокая старуха = одинокая старая яблоня). Обобщая, можно получить тему «убожества и старости живого».

Так же, как в саду, во дворе присутствует периферийная тема «современности», точнее, локализации событий в современности посредством внесения в картину железного предмета (или введения темы машины): в первом отрывке «железное» вводится словом кузница, а «машина» — словами кондуктор, поезда; во втором же оба этих признака объединены в железном колесе от локомобиля. Фактически имеется в виду «память о том, что раньше была современность», «память о железном веке».

Во втором отрывке, как и в первом, имеются расподобленные фольклорные ассоциации: одинокая яблоня — обычный сказочный персонаж (с непременной персонификацией); самородный камень (в сказках он скрывает вход в «иное царство»); мотив врастания в землю: впилось в землю (о колесе); так же, как и в первом отрывке, на уровне слов возникают ассоциации с фольклорной привычной парой — там это: На дворе трава, на траве дрова.

* * *

Таким образом, исследование уровня слов в прозе Платонова выявляет значимые закономерности, соответствующие определенным поэтическим установкам автора; найденные поэтические принципы обнаруживают параллели в этических концепциях автора.

IV. Семантическая структура имени собственного

23. Через имя собственное осуществляется самая эффективная связь низших уровней текста с высшими: в отличие от прочего словесного материала, получающего смысл лишь в комбинациях, внутри отдельного имени, даже вырванного из контекста, могут заключаться смыслы, релевантные для высших уровней — например, сюжетного, идеологического, а также связанные с метауровнями. В некоторых случаях имя собственное может представлять собой мельчайшую единицу сю жетного уровня: это подтверждается существованием в окололитературной, кружково-домашней среде особого «камерного» жанра — списков действующих лиц пародийных и комических драм, которые могут и не быть написаны — ибо это ничего не добавило бы к сюжету, уже «разыгранному» одними именами.

Понятие «имени собственного в литературном тексте» может включать также и имя автора, предшествующее тексту и могущее играть роль «рамки», в особенности псевдоним. Особый статус имени собственного как одновременно слова и элемента сюжета делает имя идеальным материалом, ярче всего показывающим поэтические принципы автора на единицах минимальной протяженности и максимально не зависимых от контекста.

Основным принципом семантического построения имени у Платонова является семантический сдвиг: это сдвиг привычного звучания и смысла, возникающий в результате замены одной буквы, слияния нескольких корней в один, сочетания обычного имени с обычным же, но семантически или морфологически несовместимым суффиксом, обрубания корня.

Рассмотрим подробно эти приемы.

24. Имя, изолированное от контекста сдвигает смысл. Замена звука в корне

Вермо — псевдоним Платонова: замена одной буквы сдвигает смысл от отрицательного, низкого (при этом не целиком снимая естественную ассоциацию) к положительному, связанному с корнем вер-. Семантическая прозрачность части вер-, входящей в основу верм-, не существующую в русском языке, дает повод расчленить имя на вер- и -мо, предположив, что это непродуктивный суффикс, как в письмо, клеймо. В результате создается амбивалентный смысл: глагольное имя, производное от вер- (приблизительно — то, чему можно верить) и просвечивающее сквозь него грубое и низменное слово. Ср. аналогичные новообразования у футуристов: например, слово деймо (пьеса) у Крученых.

Слияние нескольких корней в один

Вощев («Котлован»): корень ассоции- корней в один руется не только с воск/вощ- (как в вощеный), но также и с фонетически неотличимым вообще, в просторечии ваще’, с близкими вотще и во щи, ср. попал, как кур во щи — переосмыслено из в ощип’, эти добавочные смыслы взаимодействуют друг с другом, в результате получается как бы веер значений: воск/вощ- — «обыденный, природный и хозяйственный ма териал»; вообще — идея общности и общести; связанная с вотще идея тщеты; комические обертоны, подсказываемые поговоркой. Странным образом этот спектр значений совпадает с основными семантическими и сюжетнообразующими характеристиками персонажа: одновременной связью с простым, природным и народным началом и отъединенностью от него постоянным сознанием общего и сознанием обреченности, а также элементами грустно-комического.

Дванов («Происхождение мастера» и «Чевенгур»): корень слит из два и Иванов, но возможно и воскрешение этимологической связи с давить. Результат — взаимодействие смыслов двойственности и сдавленности.

Моев («Город Градов»): другой пример амбивалентности этимологии: Моев от мыть и Моев от мой. На вторую этимологию, хотя и чрезвычайно причудливую и на грани возможного в языке, указывает соседство: в одном абзаце с Моев встречаются фамилии Наших и Родных. (Ср. комическую роль этих имен в описании мира головотяпства и кумовства.)

Малобедная Верчовка’. здесь семантический спектр обогащен омонимией сложного прилагательного малобедный’, либо не бедный, как в малоумный — не умный, либо малый и бедный, как в желто-красный — желтый и красный, а также неоднозначной интерпретацией существительного: Верчовка от вертеться, видимо, это название реки, ставшее названием деревни, — но перенесенное на деревню, слово это переосмысляется в более «человеческом» коде, ср. «верченый, крученый, сеченый, мученый…».

Взаимодействие корня и суффикса

Деревня Минушкино: здесь очевидная корня и суффикса этимология — от Минушка, ласк, от Мина (мужское имя), что означает ударение на и корневом. Однако в силу фонетической ассоциации с многочисленными названиями деревень на -ушкино с ударением на -у- суффикса ощущается правомерность переноса ударения на суффикс: тогда устанавливается связь «по эху»: Минушкино — минувшее, вводится дополнительная семантическая тема «уходящая в прошлое деревня», обычная для Платонова, но в ироническом ключе, связанном с ласково-пренебрежительным значением суффикса.

Ярким примером возможности многократного разложения является название река Потудань («Река Потудань»), реальный топоним Воронежской области. Здесь восстановимы два варианта разложения: по ту (сторону) + туда, образующие «корень», и якобы суффикс -ань, как в Рязань, Казань, Астрахань или Юрюзань, Иордань, с другой стороны, возможно разложе ние на по ту + дань, вводящее тему «дани, татар, ига», при том что филологически наиболее вероятная этимология второй части слова — элемент -дн-, скифо-иранское обозначение воды, встречающееся в названиях рек: Днепр, Днестр, Дон, Дунай и др. Так создается сложный смысл, где сочетаются тема тяги вдаль, «в потустороннее», и «евразийские» ассоциации.

Жачев («Котлован»): имя образовано при помощи суффикса деятеля -ач и поссесивного форманта -ев. Однако -ач легко вычленяется только в более чем односложных словах: стук- + -ач, лих- + -ач. В односложных именах деятеля, реконструируемых потенциально, но запрещенных правилами русской морфонологии и деривации, гласный суффикса накладывался бы на гласный основы, затрудняя членение: тот, кто гатил, — *гач; тот, кто жал, — -жач. Секрет имени — в омонимии жал-жну и жал-жму. Контекст подсказывает этимологизацию от жму (Жачев — жадный инвалид, вымогатель и завистник). Присутствует также сознание неологизма, вызванное использованием непроизводного суффикса как производного.

Обманная этимология

Княгин («Ямская слобода»). Это имя — скрещение трех реальных имен: Князев, Княгинин, Конягин. Связь с Конягин перевешивает другие ассоциации, потому что на нее указывает имя персонажа — Игнат: иконически Игнат Княгин — точное подражание ржанью.

Бухгалтер Десущий («Город Градов»): обрубленное вездесущий (ср. связанный с этим словом известный каламбур, основанный на омофонии двух глаголов). Полная форма восстанавливается с легкостью, но и усеченная этимологизируется достаточно фривольно: из десу (фр. dessou) «нижнее белье» — широко распространенный в первой половине века мещанский эвфемизм.

Сюжетность имени