Сопоставление знаменитой автобиографии Марка Шагала с документальными источниками и другими версиями его мемуаров позволяет читателю лучше понять, почему Шагал не сработался с московскими театрами.

Статья вышла по-английски в израильском сборнике “Around the Point: Studies in Jewish Literature and Culture in Multiple Languages”, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Контекст. Марк Шагал приехал в Москву в июне 1920 из Витебска, откуда его вытеснил Казимир Малевич. В Москве он выполнил несколько работ как художник театра. Два года спустя, в июне 1922-го, он навсегда покинул Россию, сперва устремившись в «русский» Берлин, а затем осел в Париже. Нам хотелось посмотреть внимательнее на эти два московских года, чтобы понять, почему, несмотря на многообещающий российский дебют молодого художника после возвращения из Парижа в 1914-м, на триумфальный успех его парижских и витебских картин на столичных выставках[1], на его высокий профессионализм и в высшей степени доброжелательное отношение к нему революционной власти, он не нашел себе места ни в еврейском, ни в русском театре и вообще оказался чужаком в культурной жизни столицы.

До обращения к московскому эпизоду нужно вспомнить основные вехи биографии художника. Шагал учился живописи в Петербурге в Академии и в школе Званцевой с 1907 по 1919 годы, затем работал в Париже, куда его взял с собой Леон Бакст; вскоре он получил известность в авангардных художественных кругах Парижа. Лето 1914-го он провел в родном Витебске, где был застигнут началом военных действий, а на военную службу попал в Петроград, где служил писарем.

В 1915 году в связи с военными действиями еврейские беженцы массово покидали западные губернии, причем правительственные меры препятствовали их возвращению. Страдания еврейских беженцев привлекли беспрецедентное внимание русской общественности и подняли волну национальных чувств в самом еврействе. Вскоре в Петрограде возникло Общество еврейского искусства, одним из организаторов которого стал Шагал. В 1918-м он был послан в Витебск в качестве уполномоченного по делам изобразительных искусств[2] с мандатом от наркома просвещения Анатолия Луначарского. Шагал и его коллеги, Эль (Лазарь) Лисицкий (1890-1941) и Казимир Малевич (1879-1935), инициировали там ряд авангардных проектов, среди которых самым известным стало дерзкое преображение города к первой годовщине октябрьской революции: улицы сплошь были завешены авангардными панно и украшены другими декоративными деталями. Художники также основали и возглавили народный художественный институт.

Шагал был врагом традиционной академической рутины, реализма и психологизма, однако считал необходимым сохранять какие-то формы репрезентации. В отличие от него, Малевич выдвинул собственную концепцию искусства – т.н. супрематизм, абстрактный минимализм, который объявил «утверждающим новое». Между ними возник открытый конфликт, и в итоге Шагал был исключен из всех витебских проектов за недостаточную революционность[3]. Современник следующим образом описывал его витебские подвиги:

Правдой было то, что после двух лет правленствования его сверг супрематист Малевич. Он отбил у него учеников и захватил художественное училище. Он обвинял Шагала в умеренности, в том, что он всего-навсего неореалист, что он все еще возится с изображением каких-то вещей и фигур, тогда как подлинно революционное искусство беспредметно. Ученики верили в революцию, и художественный модерантизм был для них нестерпим. Шагал пытался произносить какие-то речи, но они были путанны и почти нечленораздельны. Малевич отвечал тяжелыми, крепкими и давящими словами. Супрематизм был объявлен художественной ипостасью революции. Шагал должен был уехать (я чуть было не написал бежать) в Москву. Он не знал, за что взяться, и проводил время в повествованиях о своем витебском комиссарстве и об интригах супрематистов. Он любил вспоминать о днях, когда в революционные празднества над училищем развевалось знамя с изображением человека на зеленой лошади и надписью: «Шагал – Витебску»[4].

Еще будучи местным комиссаром, Шагал в 1918 году встретился с Алексеем Грановским[5], когда в Витебск из Петрограда приехала на гастроли только что организованная тем еврейская студия. Грановский предложил ему стать ее художником, но Шагал пока еще был слишком увлечен собственными проектами. Проиграв Малевичу, он ринулся за поддержкой в Москву, получил ее, в какой-то момент вернулся в Витебск, но вскоре все же вынужден был его покинуть; летом 1920 года он переехал с семьей в Москву, где жил впроголодь.

Тем временем студия Грановского, получившая государственное финансирование, была приглашена в столицу, где слилась с еще одной маленькой еврейской студией: так возник Еврейский камерный театр. Влиятельный художественный критик Абрам Эфрос[6], еще в 1914 году «открывший» Шагала[7], сразу посоветовал Грановскому заказать художнику оформление первого спектакля по трем одноактным пьесам Шолом-Алейхема.

Шагал во многом расходился с самим Грановским – учеником немецкого режиссера-натуралиста Макса Рейнхардта, знаменитого дотошной «подлинностью» своих постановок. Для Шагала натурализм был ненавистен – он воплощался для него в фигуре Станиславского и классических постановках Художественного театра. В России натурализм был давно, еще в середине 1900-х, поставлен под сомнение лучшими критиками, противопоставлявшими ему новый русский экспериментальный театр – театр В. Комиссаржевской, Старинный театр Николая Евреинова и барона Дризена, Театр интермедий и другие экспериментальны проекты Всеволода Мейерхольда, ставшие легендой театры-кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева, «Кривое зеркало» Евреинова, «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» Бориса Пронина. Еще в годы войны Шагал, служивший тогда в Петербурге, оформил спектакль для «Привала комедиантов». Потому неудивительно, что у Грановского он меньше всего хотел возвращаться к изжитой традиции:

«Вот, — думал я, — вот возможность перевернуть старый еврейский театр с его психологическим натурализмом и фальшивыми бородами. Наконец-то я смогу развернуться и здесь, на стенах, выразить то, что считаю необходимым для возрождения национального театра. Предлагал же я актеру Михоэлсу сделать грим — маску с одним глазом»[8].

В ноябре-декабре 1920 года Шагал украсил стены Камерного фресками на темы еврейского театра, которые признали шедевром. Он написал цикл фресок, обозначив их как панно, причем центральную часть называл «Введением в новый национальный театр»[9]. С ненавистным реализмом Шагал-оформитель расправлялся по-своему: покрывал собственными рисунками все поверхности сцены, всю бутафорию и ткани, все костюмы. А когда Грановский повесил на сцене «настоящую» тряпку, он с ним напрочь рассорился, и тот заменил Шагала в качестве художника театра Натаном Альтманом[10]. Эфроc позже писал, что у Шагала «не оказалось театральной крови» – он мыслил двумя измерениями и не чувствовал театрального пространства:

Он делал рисунки и картинки, а не эскизы декораций и костюмов. Наоборот, актеров и спектакль он превращал в категорию изобразительного искусства. Он делал не декорацию, а все те же панно, подробно и кропотливо обрабатывал их разными фактурами, как будто зритель будет перед ними стоять на расстоянии нескольких вершков, как он стоит на выставке, и оценит почти на ощупь прелесть и тонкость этого распаханного Шагалом красочного поля. Он не хотел знать третьего измерения, глубины сцены[11].

Однако с годами стало ясно, что именно Шагал задал параметры еврейского театра.

«Габима». Именно после конфликта с Грановским он приглашен был в новый московский еврейский театр, «Габиму», писать декорации к «Диббуку»[12] С. Ан-ского. Студия «Габима»[13] сформировалась в Польше как молодая любительская труппа энтузиастов, игравшая на иврите. Возглавлял ее актер Нахум Цемах (1887-1939). Перебравшись в 1918 году в Москву, «Габима» получила поддержку Станиславского, который поручил руководство труппой Евгению Вахтангову[14]. Молодой режиссер уже руководил Первой студией МХТ и своей собственной, т.н. Мансуровской, позже Третьей (ставшей потом Театром Вахтангова). «Габима» некоторое время называлась «Еврейской Студией» МХТ. «Диббуку» (по-русски спектакль был назван «Гадибук») предстояло стать самым успешным проектом Вахтангова, наряду с «Принцессой Турандот» в Третьей студии (оба спектакля вышли в начале 1922 года). Однако Шагал поссорился и с Вахтанговым, в результате Альтман пришел ему на смену и как художник «Диббука». Шагал получал заказы и от других театров, но также не имел успеха: так, для петроградского театра «Эрмитаж» он сделал эскизы декораций для гоголевских одноактных драм, но театр предпочел спектакль с другими декорациями[15].

Об эпизоде с Вахтанговым принято судить со слов самого Шагала. Но, представляя себе Вахтангова в самых общих чертах, нельзя не усомниться в шагаловской версии их ссоры. Цель этой работы – понять, почему на самом деле он не сработался с Вахтанговым. Правду можно восстановить, лишь соотнеся шагаловскую оценку московского театрального и художественного авангарда с тем, как москвичи из близких Вахтангову кругов оценивали самого Шагала.

Мало кто знает, что, потерпев неудачу с «Диббуком» у Вахтангова в «Габиме», той же весной 1922-го Шагал сделал попытку сотрудничать с вахтанговской Первой Студией МХТ, на этот раз в нееврейском проекте, инициатором которого выступила группа «левой» студийной молодежи во главе с актером и режиссером Алексеем Диким[16]. Речь шла об эскизе декораций для пьесы Синга «Ирландский герой». Сотрудничество не удалось. Обескураженный беспрестанными неудачами в московских театрах, напуганный призраком нищеты, Шагал в 1922-м решил снова уехать заграницу. Весной 1922 года Шагалу предложили оформить пьесу Дмитрия Смолина «Товарищ Хлестаков», написанной по мотивам «Ревизора», в домейерхольдовском Теревсате (Театре революционной сатиры)[17]. Но в это время он уже хлопотал об отъезде как о деле решенном. Дружественный Луначарский дал ему выездную визу, и художник покинул Россию – уже навсегда. В 1922-1923 гг. в Берлине он стал писать дневник, который перерос в мемуары «Моя жизнь», где подробно описал, в числе прочего, и свои московские злоключения.

Источники. Основным источником по московским годам Шагала до сих пор остается эта его мемуарная книга «Моя жизнь». Русский текст «Моей жизни» тогда опубликован не был – в 1923 году в Берлине вышел только шагаловский альбом с иллюстрировавшими ее гравюрами. Харшав считал, что текст не появился, потому что в тот момент речь шла о незаконченной книге. Но, возможно, дело в том, что она написана на невозможном русском языке, и переводить ее было непросто («спонтанный и исключительно индивидуальный стиль Шагала не поддавался переводу» вспоминал главный биограф Шагала Франц Мейер)[18] – а может быть, также и в том, что там описывались недавние события и сводились счеты с деятелями искусства более известными и уважаемыми, чем сам молодой художник.

В своей большей части это книга расставания, рассказ о старом еврейском мире, ограбленном и сгинувшем в одночасье. Но это также и попытка объяснить себя Западу, своего рода визитная карточка. О периоде своего комиссарства Шагал рассказывает здесь с горькой иронией и остро сатирически рисует жизнь при новом режиме, подробно описывая свои бедствия, голод и неустройство. Главный упор он делает на свое еврейство, на любовь к жене и к родному Витебску. Видимо, он пытается опровергнуть в глазах эмиграции свою репутацию крайне левого большевика, управлявшего всей художественной жизнью Витебска, предлагая взамен образ чисто еврейского художника-лирика. Характерно, что консерватизм русских художников он утрирует, уничижительно отзываясь об авангарде 1920-х как о перепевах настоящих открытий, сделанных в Париже и Москве в десятых годах.

В 1924-1925-м Шагал закончил русский вариант воспоминаний, продолжая одновременно готовить их версию на идиш под названием “Eigns” – «свое». Этот идишский текст публиковался порциями в нью-йоркском литературном журнале Zukunft в профессиональном переводе знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша. Шагал тщательно отредактировал книгу вместе с ним и Озером Варшавским и авторизировал окончательный текст. Таким образом, именно идишская версия должна считаться основным автобиографическим произведением художника[19]. Кроме того, имеются и более поздние идишские публикации Шагала на автобиографические темы, например, «Моя работа в московском Еврейском театре» (1921-1928)[20].

В 1931 году книга «Моя жизнь» была переведена на французский язык Беллой Шагал, женой художника. Перевод делался с обеих редакций: русской (предположительно, с тех пор утраченной) и идишской. Из более тщательно прописанной идишской версии туда были добавлены некоторые эпизоды, подробности, характеристики, зато другие были опущены. «Моя жизнь» широко читалась и была переведена на множество языков. К ней стали относиться, как к авторитетному источнику, чуть ли не документу[21]. Между тем наивно-капризный тон простака, избранный мемуаристом, позволяет ему какие-то события вообще не упоминать, а детали давать прихотливо и выборочно. Некоторые утверждения автора не соответствуют действительности. По сравнению с идишской версией французская версия глаже, кое-какие контроверсальные или провокативные моменты в ней не отражены[22] – например, эпизод с Вахтанговым изложен несколько иначе, а история с пьесой Синга вообще отсутствует. Мешает делу и отсутствие стабильного текста: оригинала не существует, идишская версия до самого последнего времени была недоступна. (Впрочем, она тоже менялась: так, глава о московских невзгодах Шагала из журнальной публикации 1928 года в идишской книге отсутствует). Русский перевод (1994) сделан именно с французской версии.

Первым автобиографические источники Шагала изучил Беньямин Харшав, посвятивший несколько книг раннему периоду художника. Он сгруппировал и сравнил их, восстановил историко-культурный фон, на котором развертывалось шагаловское творчество, а также впервые перевел часть источников на английский. В последние годы появились и несколько работ русских исследователей на сходные темы[23].

Вахтангов в описании Шагала. Несостоявшееся сотрудничество с Вахтанговым Шагал в этой книге отнес к тому же периоду, когда он заканчивал или уже закончил панно в Еврейском камерном театре для Грановского, а затем с ним рассорился, якобы ввиду натуралистических поползновений режиссера. На деле, однако, Шагал просто домогался контроля над всей постановкой.

С Вахтанговым они встретились в конце 1920-го или в начале 1921 года, когда тот только что вернулся из отпуска по болезни и после более чем годичного перерыва возобновил работу над «Диббуком». Статус «Габимы» к тому времени начал укрепляться. Шагал описал эту встречу в иронических тонах:

В это же время мне предложили взяться за оформление спектакля «Диббук» в театре «Габима».

Я не знал, что делать.

Два театра враждовали друг с другом.

Но не пойти в эту «Габиму», где актеры не играли, а молились – увы, и там тоже! – на систему Станиславского, я не мог.

Если наш роман с Грановским, как он говорил, не получился, то Вахтангов был мне еще более чужд. Он играл в театре у Станиславского и одновременно был режиссером «Габимы», но его постановки были тогда еще никому не известны.

Найти с ним общий язык казалось мне нелегким делом.

Я откликаюсь на любовь, приязнь родственной души, а настороженность, колебания меня отталкивают.

Пока шли первые репетиции «Диббука», я слушал Вахтангова и думал: «Он грузин. Видит меня первый раз. Молчит. Мы поглядываем друг на друга букой. Небось, ему чудится в моих глазах восточный хаос и необузданность, непонятное искусство, в общем, он видит во мне чужака.

А я-то что беспокоюсь и глаз с него не свожу?

Мое дело – впустить в него каплю отравы.

Когда-нибудь, не при мне, так после меня, яд подействует, и он все вспомнит. Найдутся другие, те, кто продолжат и доходчиво растолкуют то, о чем я говорил и мечтал.

– Марк Захарович, как, по-вашему, надо ставить «Диббук»? – это Земах[24], директор «Габимы», прерывает мои мысли.

– Спросите сначала у Вахтангова, – отвечаю я.

Молчание.

И Вахтангов медленно изрекает, что любые извращения для него неприемлемы, верна только система Станиславского.

Не часто меня захлестывало такое бешенство.

Зачем, в таком случае, было меня утруждать?

Однако, сдержавшись, я замечаю только, что, по-моему, эта система не годится для возрождения еврейского театра.

И прибавляю, обращаясь к Земаху:

– Все равно, вы поставите спектакль так, как вижу я, даже без моего участия! Иначе просто невозможно!

Облегчив таким образом душу, я встал и вышел.

А дома с горечью вспоминал первую встречу с Анским, автором «Диббука», в доме у знакомых. Он бросился меня обнимать и восторженно воскликнул:

– У меня есть пьеса – «Диббук». Оформить ее можете только вы. Я писал и думал о вас.

Присутствовавший там же писатель Баал-Машковец одобрительно кивал, тряся очками.

Но что я мог сделать?

Позднее я узнал, что спустя год Вахтангов стал присматриваться к моим панно в театре Грановского. Стоял перед ними часами, а в «Габиму» пригласили другого художника и велели ему написать декорации «à la Chagall».

А у Грановского, говорят, пошли «дальше Шагала».

Что ж, в добрый час![25]

То есть, все вышло, как и у Грановского, только еще хуже – опять пришлось иметь дело с натуралистической рутиной. Харшав связал мотив молитв с решением ставить «Диббука» на иврите, считая, что подсказала эту ассоциацию торжественность библейского языка[26]. Кажется, он не вполне прав. Актеры «Габимы» верили, что только «система» может излечить их от любительских навыков и дурного вкуса провинциальной труппы.

Рассказ художника преображает факты ради требуемого эффекта: «новатор Шагал против консерватора Вахтангова». Даже в настороженности Вахтангова он винит Станиславского: «Он играл в театре у Станиславского и одновременно был режиссером «Габимы», но его постановки были тогда еще никому не известны»[27]. Между тем еще с 1913 года Вахтангов играл не во МХАТе у Станиславского, а в Первой Студии, и режиссировал главным образом в Первой и Третьей Студиях. В версии 1928 г. на идиш Шагал написал иначе: “Vakhtangov (who had then directed only “The Cricket on the Hearth”) was a stranger to me”[28], – «Вахтангов (который тогда поставил только «Сверчка на печи») был для меня чужим». Хотя эта пьеса по новелле Диккенса действительно принесла Студии славу, но поставил ее Борис Сушкевич[29], под руководством Леопольда Сулержицкого[30].

Сам конфликт на встрече якобы развернулся вокруг системы Станиславского. Шагал изображает Вахтангова верным натуралистом, хотя последний в это время уже вовсе не был строгим последователем психологизма Станиславского. В режиссуре его сдвиг от психологизма к гротеску произошел около 1919-1920 гг. Чеховскую «Свадьбу» (1920) в Мансуровской студии Вахтангов поставил как «пир во время чумы», изобразив засилье кошмарных гротескных уродов, с единственным живым человеком в виде свадебного генерала. Вторая редакция «Чуда Святого Антония» Метерлинка, поставленная им в той же Мансуровской Студии (1921), по контрасту с первой, лиричной и психологичной, утверждала гротеск, контрастные цвета, сводила к минимуму быт, утрируя типы до фантастики, превращая людей в фантомы. На год раньше «Гадибука», к концу марта 1921 г., была завершена работа и над другим новаторским спектаклем — «Эриком XIV» Стриндберга. Это был трагический гротеск, оформленный авангардистом Игнатием Нивинским: с кубистическими костюмами, утрированным гримом, декорациями из скошенных плоскостей и острых углов, разыгрывавший противоборство тьмы и света, смерти и жизни, с мечущимся между ними гениальным Михаилом Чеховым – Эриком[31].

Рубен Симонов в устном обсуждении был более решителен, утверждая, что Вахтангов гневно сулил натурализму гибель: «Чьи идеи он исповедовал и отражал на сцене? Кто был его непосредственным учителем, кто сформировал его ум и душу? Конечно, это был Л.А. Сулержицкий»[32]. Впрочем, всего этого Шагал мог и не знать. В любом случае, он не имел ни малейших оснований говорить о Вахтангове 1921 года как о традиционалисте-мхатовце[33]. Каковы же были настоящие причины того, что их сотрудничество не состоялось?

У Шагала получается, что Вахтангов якобы с самого начала был настороженно настроен, потому что он грузин (хотя тот был полуармянин, полурусский) – намекает ли автор на такое известное явление, как преувеличенный русский национализм (и антисемитизм) русифицированных грузин? С другой стороны, режиссера будто бы напугал «восточный хаос», который мог ему почудиться в его глазах – хотя «грузину»-то как раз нечего было бы бояться этого восточного хаоса, да и сам Шагал был вовсе не диким сыном Востока, а модным парижским художником. Только одно здесь правдоподобно: что Вахтангов чуял в нем чужака. Но в каком смысле? Если в еврейском, то и это неясно: ведь режиссер не испытывал отчуждения, перерабатывая «Диббука» и работая с коллективом «Габимы».

Ирландский проект Шагала. Мы располагаем документом, свидетельствующим о том, как этот шагаловский эскиз обсуждался на заседании коллектива Студии. Этим до сих пор не привлекавшимся по данной теме материалом послужил рукописный журнал (или газета) Студии «Честное Слово». Только в 1944-м Шагал признался в том, что кроме недоразумения с Вахтанговым, у него имелся и другой опыт сотрудничества с Первой Студией – тоже оказавшийся неудачным, причем вовсе не из-за системы Станиславского. В отличие от его работ для «Гадибука», о которых ничего не известно, в том числе, были ли они, нам известен этот второй эскиз. «Честное слово» проливает неожиданный свет на этот конфликт. Второй номер от «31 февраля» 1922г. писал:

«Барбизонцы[34]

В партии барбизонцев произошел раскол на почве постановки Ирландского героя.

Приглашенный левым крылом барбизонцев художник Марк Шагал представил эскиз декорации, изображающей зеленого барана и золотого тельца, связанных между собой кровавой спиралью – символическое изображение молодых сил, истекающих кровью из-за халтурных условий жизни (золотой телец). В этом увидали намек на гражданскую войну.

Представители правого крыла категорически заявили о недопустимости хождения актеров по «спирали крови». Режиссер Дикий подчинился требованиям большинства. Художник Шагал выставил иск в 50 000 000 рублей, мотивируя это тем, что ему «нечего отказываться от своего счастья». Дело дошло до Худсовета. Премьер-министр Б.М. Сушкевич проявил согласие быть посредником между барбизонцами и художником и даже вступил в переговоры с женой художника[35].

В начале 1922 года Шагал действительно создал эскиз к этнографической пьесе ирландского драматурга Д.М. Синга (John Millington Synge (не Синдж!), 1871-1909), которая в оригинале называется The Playboy of the Western World, в современном переводе – «Удалой молодец – гордость Запада», а в переводе К.И. Чуковского – «Герой». Студия выбрала промежуточный вариант – «Ирландский герой». Сам Чуковский свое сотрудничество со Студией в работе над спектаклем упоминал в Дневнике в ноябре 1922[36].

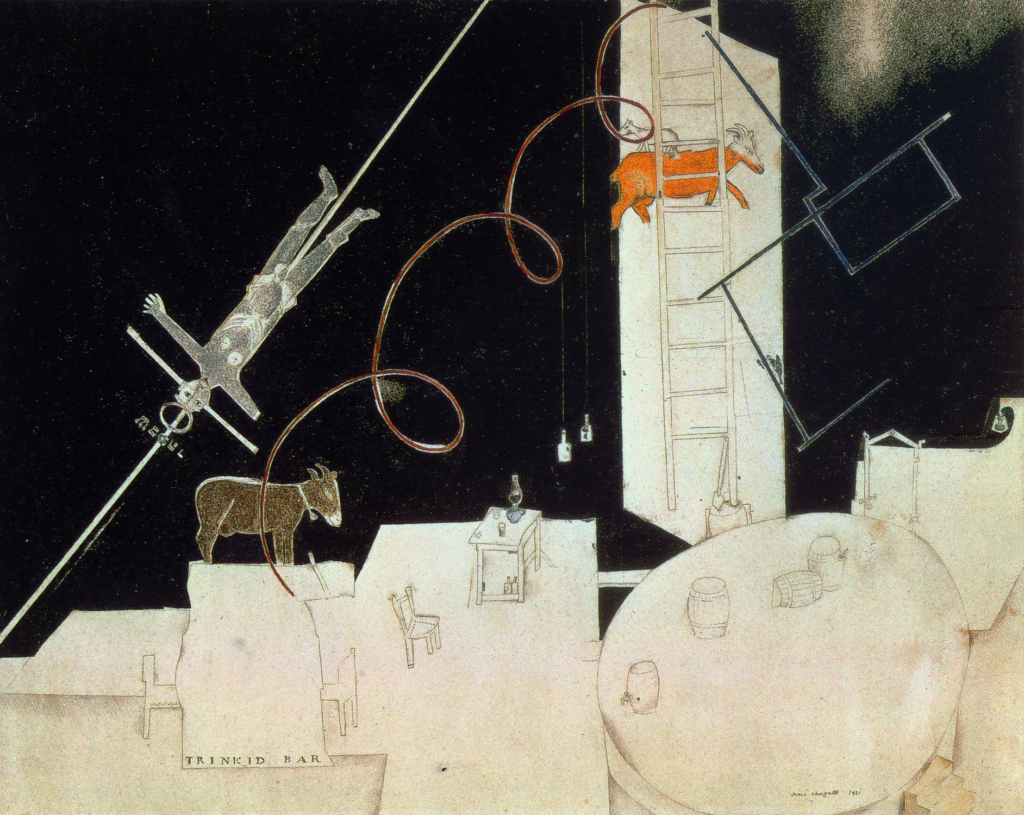

Итак, что же произошло с постановкой Синга? Почему эскиз Шагала не был одобрен? До нас дошел этот рисунок, либо, скорее всего, его версия или дубль. Находится он в Musee Nationale d’Art Moderne, и мы не знаем, до какой степени он совпадает с исходным эскизом, забракованным Студией. Но поскольку экспонат называется «Эскиз к пьесе Синга “Герой”», надо думать, что тут могут разниться только мелкие детали.

На музейном экземпляре изображена сцена, разделенная по диагонали красно-оранжевой спиралью. В левом нижнем углу на небольшом возвышении стоит обычный шагаловский теленок оранжевого цвета: видимо, это и есть «золотой телец» из заметки. Но столь же вероятно, что перед нами знаменитая «красная телица», библейско-мистический символ искупления. От этого нижнего животного восходит направо спираль и загибается вниз, заканчиваясь чем-то вроде косо висящей трапеции или лестницы. Под последним верхним витком спирали находится второе животное, весьма похожее на козлика, судя по форме рогов. Вразрез со своими инвективами в адрес Таирова, все еще «болевшего конструктивизмом», Шагал и сам попытался здесь создать конструктивистское оформление, не отказавшись, однако, от привычных для себя эмблем – элементов своего, впрочем, не слишком загадочного, символического языка.

Важнее всего, что над спиралью и параллельно ей, так же косо, свисает огромное перевернутое – явно низверженное – распятие с условной фигурой в нимбе[37], нанизанной на вертикальную ось, голова ее проткнута насквозь верхней осью «креста», а правая кисть отсутствует. Это реализация библейской клятвы: «Пусть отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, Иерусалим». Тем самым, эскиз упрекает персонажа в забвении национальных святынь. Христос свергнут; а дольняя жизнь (красная телица) как бы восходит на небеса по спирали, очевидно, в качестве некоего альтернативного божества; возможно, это фаворская спираль восхождения духа. На тот же мотив вознесения указывает фрагмент лестницы в небо – должно быть, это лестница Иакова. И телица, и козленок (козел отпущения) суть еврейские искупительные жертвы. Иисус же в христианско-канонической аллегорике замещает собой другое животное – агнца из библейской сцены жертвоприношения Исаака. По-видимому, сбрасывая Иисуса, Шагал отказывается от новозаветной человеческой (Богочеловеческой) жертвы, заменив ее прежней, ветхозаветной жертвой, то есть вознесением искупительного животного вместо человека[38]. Художник как бы объявляет падение христианства и конец христианской эры.

Харшав не считает еврейские буквы, нарисованные на кресте: шин, бет, мем (на древке креста) тав, и др., связным текстом, отмечая лишь, что шин означает Шаддай, одно из имен Бога[39]. Все же шин-мем-бет-тав можно прочесть как Ша(м)бат, Суббота, что в апокалиптическом смысле, который суггестируют изображения, допустимо толковать как конец периода, или эона[40], как «субботу Творенья» теософской традиции.

Есенин. Понять символизм эскиза Шагала поможет сопоставление с русской революционной поэзией. Не случайно в «Моей жизни» Шагал с большой симпатией писал о Сергее Есенине.Темы революционного богоборчества Есенина, а именно: апокалиптика, христоборчество и другие фундаменталистские мотивы[41] – почти целиком совпадают с темами богоборчества шагаловского. Наиболее отчетливо сходство с этим новым поэтическим миром Есенина у Шагала проступает в том, что в обоих случаях как бы обожествляются домашние животные; ср. в той же «Инонии»: «По-иному над нашей выгибью / Вспух незримой коровой Бог <…> Все равно – он иным отелится / Солнцем в наш русский кров»[42]. Ср. в годом раньше (1917) написанном «Преображении»: «Пою и взываю: / Господи, отелись! // Перед воротами в рай / Я стучусь: / Звездами спеленай / Телицу-Русь»[43].Ходасевич так формулировал миф Есенина, воплощенный им в поэме 1918 года «Инония»:

Небо – корова. Урожай – телок. Правда земная – воплощение небесной. Земное так же свято, как и небесное… Сам Есенин заметил, что образ телка-урожая у него «сорвался с языка». Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес в него существенную поправку. Ведь телок родится от коровы, как урожай от земли. …Получится новый образ: земля-корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел…[44]

Можно на это возразить, что древние языческие мифы, где бык и корова воплощают небо и землю, описал Валерий Брюсов в трактате «Учители учителей», печатавшемся в горьковской «Летописи» на протяжении 1916 года – как раз в то время, когда Есенин вырабатывал свой «крестьянский» миф.

Хотя Есенин воскрешает древний доисторический или крестьянский миф, а Шагал ссылается на библейские образы и сюжеты, но оба пророчат конец времен и грезят о новом, лучшем мире, освященном новой (или очень старой) религией, где нет поклонения смерти: «Обещаю вам град Инонию, / Где живет Божество живых!», где между небом и землей восстановлена живая связь: «Не хочу я небес без лестницы» – ср. лестницу у Шагала, лестницу Иакова. Этот фундаменталистский идеал является заменой христианскому. Действительно, в поэме «Инония» описывается отречение от Христа: «Тело, христово тело / Выплевываю изо рта. / Не хочу восприять спасения / Через муки его и крест».Эти значения отметил Ходасевич: правда, он решил, что боготворимый есенинский телок не является альтернативной жертвой:

Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия Агнца. Агнец – закланный, телок же благополучен, рыж, сыт и обещает благополучие и сытость… Таково будет царство телка. И оно будет – новая Русь, преображенная, иная: не Русь, а Инония[45].

В «Моей жизни» Шагал заявлял о своем предпочтении Есенина Маяковскому:

Он чувствовал, что мне претят его вопли и плевки в лицо публике.

Зачем поэзии столько шуму?

Мне больше нравился Есенин, с его неотразимой белозубой улыбкой.

Он тоже кричал, опьяненный не вином, а божественным наитием. Со слезами на глазах он тоже бил кулаком, но не по столу, а себя в грудь, и оплевывал сам себя, а не других.

Есенин приветственно махал мне рукой.

Возможно, поэзия его несовершенна, но после Блока это единственный в России крик души[46].

Ирландская привязка. Шагаловский эскиз весьма слабо связан с пьесой Синга о двойном отцеубийстве, правда, так и не состоявшемся. Герой, негодящий и болезненный деревенский дурачок, убивает своего отца-деспота – и внезапно к нему проникается почтением вся округа, в нем видят героя, он любим женщинами. Однако выясняется, что отец жив, и «героя» подвергают издевательствам. Тогда он вторично покушается на жизнь отца, его ловят, хватают, но отец все же остается в живых, и герой уходит из деревни, проклиная ее, но сознавая себя «настоящим ирландским героем». Вероятно, радикальную молодежь в Студии привлекла сама коллизия отцеубийства, несомненно позитивно осмыслявшегося в революционном контексте радикальным крылом Студии.

Единственным признаком ирландской темы в эскизе являются бочонки, разбросанные на авансцене, и вывеска “Trinkid bar”: очевидно, «Trinkid» стоит вместо напрашивающегося «Drink it». Шагал, наверно, сыграл на том, что он слыхал об ирландском акценте – возможно, его ушей коснулось известное сравнение ирландского акцента в английском языке с идишским акцентом в русском. Если же предположить идишский «ключ», тогда «id» – это «Yid», т.е. «жид», а всю надпись можно понять и как “Bar ‘Drink up, Jew’” (Бар «Выпейеврей») или “Bar ‘Drink up the Jew’” (Бар «Выпейеврея»). Все это столь же мало связано с сюжетом Синга, как и спираль, распятие и телята с козлятами.

«Театральный октябрь». Вместе с тем, получается, что Шагал спроектировал здесь конструктивистскую декорацию, не имеющую местных привязок, с полным комплектом модных спиралей, трапеций и лестниц. Это вроде бы противоречит тому раздражению, с которым он писал в «Моей жизни» о послереволюционном авангарде и его так называемых «открытиях» (кавычки шагаловские – Е.Т.), – о кубизме, симультанизме,[47] конструктивизме, контррельефе[48] – на деле заимствованных русскими авангардистами еще в довоенном Париже и теперь выданных ими за собственное новаторство.

Что же произошло в Москве? Что заставило Шагала от росписи в еврейском камерном театре с ее синтезом интернационального авангарда и еврейской национальной идиомы вернуться к геометрическим абстракциям? Возможно, этот сдвиг был как-то связан с назначением Всеволода Мейерхольда главой Театрального Отдела Комиссариата Народного Просвещения в Москве. Он объявил широкомасштабную идеологическую и стилистическую реформу государственных театров – т.н. «театральный Октябрь», официально насаждавший конструктивизм в театре. В 1920-1921 гг. ведущими театральными художниками в Москве становятся конструктивисты Георгий Якулов, Александра Экстер и Виктор Веснин, Грановский приглашает Натана Альтмана, у Вахтангова работают Игнатий Нивинский и Валентина Ходасевич. Так что Шагал, симпатизировавший Мейерхольду, в известной степени шел тогда в мейнстриме. Можно с уверенностью полагать, что в таком контексте отказ от его эскизов объяснялся вовсе не конструктивистскими склонностями художника.

«Барбизонцы» и Алексей Дикий. Но вернемся к заметке в «Честном Слове». Перед нами ранняя стадия одного из внутристудийных конфликтов. «Барбизонцы» в целом – это молодое крыло Первой Студии. Но внутри группы есть еще одна, левая «фракция» во главе с вышеупомянутым режиссером Алексеем Денисовичем Диким. Именно он для оформления пьесы Синга и приглашает Шагала, еврейского художника со сверхлевой репутацией, которого незадолго до того отверг Вахтангов в «Габиме». Против готового шагаловского эскиза, однако, возражают коллеги Дикого. При этом дело, как представляет его газетная заметка, якобы вовсе не в авангардности эскиза, или его непонятности, или в слабой связи с содержанием пьесы. Наоборот, студийцы якобы опасаются слишком лобового политического его толкования, чреватого осложнениями с начальством (в эскизе якобы можно вычитать намеки на гражданскую войну, на «халтурные условия жизни», на недовольные «молодые силы» и т.д.). То есть, в проекте, казалось бы «левом» донельзя, выискивается опасность «контрреволюционной» трактовки. Здесь явственно ощутим тот же призвук лукавства, что и в предыдущей заметке.

Не говорится лишь того, что всем и так ясно с первого взгляда. Для большевистского начальства развенчание главного христианского символа означало изъявление тогдашней политкорректности. Зато для большинства студийцев, а уж тем более для руководства Студии богоборческая мифология Шагала: свержение Христа и альтернативная канонизация теленка или козлика – была совершенно неприемлема. Несомненно, Первую Студию оттолкнул от Шагала этот его антихристианский, богоборческий мотив. Как бы то ни было, Первая Студия – ученики Сулержицкого, поклонники Диккенса, который олицетворял старомодное христианское добро. Более того, как раз тогда Студия уже начинает увлекаться антропософией и розенкрейцерством, то есть христианскими версиями теософии. Сам же Вахтангов ставит розенкрейцерскую драму «Архангел Михаил» (1921) Надежды Бромлей и горячо одобряет ее вторую пьесу того же года, еще более проникнутую христианско-розенкрейцерскими мотивами, «Легенду о Симоне Аббате чудовище».

Поскольку заявить впрямую о религиозных несогласиях театра с художником было немыслимо, вместо реальных мотивировок в заметке приводятся надуманные, например «недопустимость хождения по спирали крови» (из чего мы понимаем, что спираль имела конструктивный смысл – предполагала перемещение по ней). Трудно поверить, что противники проекта действительно думали, что художник провокационно вынуждает актеров попирать эту самую «кровавую» спираль. Более вероятно, что они просто использовали этот фантастический повод, чтобы придраться к протеже Дикого – Шагалу, а тем самым и к самому Дикому, и провалить их совместную инициативу. Автор нашей заметки с обычным для ЧС лукавством реальную причину отказа обходит молчанием, а взамен выпячивает второстепенную. В том же духе в заметке выдержано и обозначение шагаловского теленка в качестве Золотого тельца – возможно, с легкой юдофобской инсинуацией относительно излишней озабоченности художника материальной стороной дела. Дикий вынужден был принять победившую точку зрения и отказать Шагалу.

Дикий и его сторонники с самого начала не одобряли духовные поиски и религиозные устремления старших студийцев. Особенно обострилось это неприятие с 1925 года, когда в МХАТ-2 пришел Андрей Белый работать над инсценировкой своего «Петербурга» с режиссером В. Смышляевым. Тогда же Михаил Чехов (игравший Аблеухова-отца) увлеченный антропософией еще со времен революции, начинает проводить с актерами занятия по антропософской психотехнике. В 1927-м, вступив в открытый конфликт с М. Чеховым за руководство Студией, Дикий повел против него кампанию, но проиграл ее. В конце концов, с группой сторонников ему пришлось покинуть МХАТ-2.

Кажется, именно история с Шагалом, впервые связавшая имя режиссера с деятелем еврейского театра, отчасти предопределила дальнейшую судьбу Алексея Денисовича. В 1926-м он очень удачно поставил в Еврейской студии из Белоруссии «Свадьбу в Касриловке» по Шолом Алейхему. Следующий год (июль 1928 – июнь 1929) он провел в Палестине, режиссируя в той же «Габиме», которая, тем временем, после долгих европейских гастролей, оказалась в Тель-Авиве. Он поставил в «Габиме» «Клад» Шолом Алейхема и «Корону Давида» Кальдерона. Мечта его, чтобы художником «Клада» был Шагал, не осуществилась, Шагал не приехал. Дикий, пытаясь быть верным духу Шагала, наполнил сцену на кладбище изображениями зверей на надгробиях и заставил актеров, вполне по-шагаловски, «летать»[49]. Прерванное сотрудничество Дикого с Шагалом в его самостоятельном творческом проекте 1922 года и может быть тем недостающим звеном, без которого оставались неясными ни мотивы обращения Дикого к еврейской тематике в 1926-м, ни основания для последующего приглашения его в Палестину. И не эти ли палестинские гастроли отозвались в 1937 г., когда Дикий был арестован и на четыре года (1937-1941) заключен в лагерь?

Но вернемся в 1922 год. Недовольство коллектива шагаловским эскизом к Сингу заставило общестудийное руководство разбираться с художником. Вопрос гонорара был как-то решен. В конце концов, оформление «Героя», поставленного в 1923 г., осуществили художники А. Радаков и М. Либаков. Большого успеха спектакль не имел.

Главное, что явствует из вышеприведенной корреспонденции – это раздражение, с которым здесь воспринимался левый радикализм Шагала, идущий вразрез с духовными ценностями, важными для Студии: их разделял и Вахтангов. Естественно, шагаловская позиция воспринималась как некоммуникативность, несговорчивость, неготовность сотрудничать, а его денежные претензии, на взгляд Студии, где по традиции Сулержицкого не было принято считать ни времени, ни усилий, могли показаться рвачеством. Все это сам он задним числом мог обозначить словом «необузданность». В приведенной недоброжелательной цитате Шагал выглядит эгоистически-безответственно и глуповато. Ясно было, что с Первой Студией он не сработается.

Новый антисемитизм. Актеры Студии вполне могли раздраженно отреагировать на эскиз, усматривая в нем еврейский реванш по отношению к христианству, вполне согласующийся с официальными советскими гонениями на бывшую государственную религию. Поскольку библейский миф о красной корове скорее всего был неизвестен и непонятен актерам, то животное из нижней части эскиза они опознали как золотого тельца – традиционный символ того грубого материализма, который обычно приписывался евреям. Но материализм был также и частью победившей марксистской идеологии: тем больше причин было у старой интеллигенции идентифицировать власть с еврейским началом, особенно с учетом того, что очень многие евреи поначалу ее поддерживали. Как видно из разбираемой заметки, в числе претензий к эскизу было опасение, что он может быть воспринят как критика тогдашней советской действительности (то есть НЭПа), изображающая ее царством золотого тельца. Решение было найдено элегантное – отвергнуть шагаловскую, совершенно провластную, композицию как потенциальную крамолу. Других актеров якобы тревожило то, что необходимо будет ступать по красной спирали, которую они предлагали понимать как символ крови, пролитой в гражданской войне. Тут уже явственно запахло розыгрышем. На самом же деле Студия отвергла шагаловскую антихристианскую композицию, выдержанную в универсальном ключе конструктивизма, именно потому, что почти наверняка поняла ее как демонстрацию лояльности не только официозному художественному стилю, но и новой, антихристианской идеологии. Ведь рецепция пореволюционного авангарда у интеллигенции сильно отличалась от ее первоначального энтузиазма по отношению к авангарду первому, футуристам конца 1900-х – начала 1910-х годов[50]. Если в 1914-м Шагала приветствовали в качестве еврейского художника-новатора, то теперь, в 1922-м, на него смотрели с опаской как на члена околовластной политической группировки, которая в течение нескольких пореволюционных лет контролировала русское искусство.

Сам Шагал писал об этом эпизоде в идишской версии 1928 года:

For example, in 1922 they kindly invited me to Stanislavsky’s second art theater to stage, together with the director Dikii, Synge’s ”Playboy of the Western World”… I plunged into it body and soul, but the whole troupe declared a strike: “Incomprehensible”. Then they invited somebody else, and the play was a flop.”[51] (Например, в 1922 году они любезно пригласили меня (Харшав переводит очевидное «любезно» почему-то как «lovingly») во второй художественный театр Станиславского ставить, совместно с режиссером Диким, пьесу Синга «Ирландский герой»… Я погрузился в нее телом и душой, но вся актерская труппа забастовала: «Непонятно». Тогда они пригласили кого-то другого, и пьеса провалилась).

Сразу надо подчеркнуть: в 1922 году 1 Студия не была уже так зависима от Станиславского. Тот не мог простить Вахтангову отступление от своих принципов, «нож в спину» по выражению Станиславского, – но Шагал все время подчеркивает, что не было различия между постановками Студии и натурализмом МХАТ. Самостоятельным театром Студия стала только в 1924 году. Шагал был приглашен как театральный художник, а не как режиссер. Труппа не бастовала, а пьеса провалилась не из-за того, что декорации делал Радаков. Она, скорее всего, не понравилась зрителю, поскольку без всяких компромиссов представила отвратительного героя в отвратительной среде, по временам чересчур напоминающей российскую глушь. Словом, у Шагала верны только самые основные контуры событий.

Неточности и заведомые искажения. Как мы видели, шагаловские свидетельства часто слишком расплывчаты. В «Моей жизни» вся история с Вахтанговым рассказана не слишком объективно и не слишком точно; в идишских версиях кое-что исправлено и уточнено. Вот, например, рассказ из «Моей жизни» о том, что Шагал был избран на роль декоратора «Диббука» самим Ан-ским, автором пьесы. После неудачного разговора с Вахтанговым Шагал

с горечью вспоминал первую (курсив мой – Е.Т) встречу с Анским, автором «Диббука», в доме у знакомых. Он бросился меня обнимать и восторженно воскликнул: /– У меня есть пьеса – «Диббук». Оформить ее можете только вы. Я писал и думал о вас. / Присутствовавший там же писатель Баал-Машковец[52] одобрительно кивал, тряся очками[53].

Создается впечатление, что «это было началом прекрасной дружбы» и что Ан-ский все еще незримо присутствует где-то на заднем плане, тогда как Баал-Машковец (сдружившийся с Шагалом в военном Петрограде в 1915 году) стоит наготове с подтверждением.

В идишской версии Шагал «изменил свои показания»:

Back home […] I remembered my last meeting with An-sky, at a soiree in 1915 […] He shook his gray head, kissed me, and said: “I have a play, The Dybbuk, and you are the only one who can carry it out. I thought about you”[54]. (Дома …я вспоминал свою последнюю встречу с Ан-ским, в гостях у кого-то в 1915 году… Он тряс своей седой головой, расцеловал меня и сказал: «У меня есть пьеса, «Диббук», и только вы можете ее оформить. Я думал о вас»).

Здесь Шагал дает понять, что это была последняя из нескольких встреч. Ясно, однако, что речь идет об одной-единственной встрече, первой и последней.

Ан-ский, который был одним из основателей партии эсеров и делегатом от нее в Учредительное собрание, бежал из России во время большевистских репрессий против эсеров после подавления эсеровского восстания в июле 1918 года и умер в Варшаве в 1920 году. Баал-Машковец уехал в родной Ковно.

Так как же поссорились Марк Захарович и Евгений Богратионович? Теперь попытаемся ответить на исходный вопрос, почему Шагал не договорился с Вахтанговым?

– Марк Захарович, как, по-вашему, надо ставить «Диббук»? – это Земах, директор «Габимы», прерывает мои мысли.

– Спросите сначала у Вахтангова, – отвечаю я.

Молчание.

И Вахтангов медленно изрекает, что любые извращения для него неприемлемы, верна только система Станиславского.

Не часто меня захлестывало такое бешенство.

Зачем, в таком случае, было меня утруждать?

Однако, сдержавшись, я замечаю только, что, по-моему, эта система не годится для возрождения еврейского театра.

И прибавляю, обращаясь к Земаху:

– Все равно, вы поставите спектакль так, как вижу я, даже без моего участия!

Иначе просто невозможно!

Облегчив таким образом душу, я встал и вышел.[55]

В идишском тексте 1928 года этот эпизод упрощен. Не Цемах задает вопрос Шагалу, который переадресовывает его Вахтангову, а сам Шагал прямо спрашивает Вахтангова – на что в ответ слышит отповедь и приходит в ярость от «вахтанговского консерватизма». Чтобы понять, что означали нападки на Станиславского в 1920-1921 годах, надо помнить, что Художественный театр в это время стал излюбленной мишенью левой советской критики. Книги, опровергающие Станиславского, печатались еще до выхода его собственных сочинений. Культовый театр либеральной интеллигенции теперь оплевывался как буржуазный и реакционный: веской причиной было то, что часть труппы покинула страну в 1919-м и до 1922-го оставалась за границей на гастролях, причем вернулись в Россию не все. (По их возвращении на зарубежные гастроли выехала вторая часть труппы во главе с самим Станиславским.) Такое обвинение было вообще самым простым и эффективным методом решения любых проблем. Вот то, что стоит здесь за позицией автора, за его выпадами.

Другой вопрос, что понимал под словами «система Станиславского» в этом разговоре Вахтангов? Чтобы разобраться в контексте, напомним, что разговор был официальным и что за столом сидел Нахум Цемах, директор «Габимы». Цемах боготворил Станиславского, именно он и упросил его быть патроном своей студии: в этой ситуации Вахтангов не мог сказать в ответ Шагалу ничего другого.

Значит ли это, что Вахтангов начал внедрять в «Габиме» систему Станиславского? Вахтангов изначально должен был прививать молодым непрофессиональным актерам «Габимы» основы театрального мастерства, как он это постоянно делал и ранее в Первой Студии. В противном случае, была опасность того, что те продолжат воспроизводить клише провинциальной мелодрамы. Но Вахтангов заболел и не учил их полтора года, а вернулся только накануне; в его отсутствие с ними занимался В. Мчеделов. [56] Вахтангову нужно было бы их доучивать, но на это не было времени, и он избрал другой путь.

До нас дошло его мнение о труппе «Габимы». Он предпочитал этих энтузиастов русским актерам, потому что они делали все, что он скажет: «Здесь каждое мое слово – закон. Никто не сомневается, что творчески я прав <…> Поэтому я добиваюсь того, чего у нас (в 1 Студии) добиваются не всегда»[57]. Он решал постановку сам, сам придумывал каждую роль, а потом выучивал их с актерами. Вахтангов писал Немировичу-Данченко:

Всю пьесу, все роли, до мельчайших подробностей, вплоть до жеста, интонаций и тембра голоса, мне пришлось играть самому. Пришлось делать каждую фразу, так как состав «Габимы» в актерском смысле, в смысле мастерства очень был слаб[58].

Исходя из того, что мы знаем о Вахтангове, можно быть уверенным, что для него система Станиславского означала нечто совсем иное, чем протокольное правдоподобие, сверчки и приклеенные бороды, над которыми иронизировал Шагал – с подачи русских символистских деятелей театра и критиков, с 1903-1904 года стремившихся к другому, новому (или очень хорошо забытому старому) пониманию театральности. Вахтангов ставил спектакль на языке, который мало кто знал. Сам он помнил ивритский текст перевода Бялика наизусть, однако от русского зрителя дословного понимания текста и не ожидалось. Это значило, что понимание должно было прийти не через язык, а независимо от языка. «Диббук» был трагическим гротеском, играли в духе экспрессионизма, но это вовсе не означало чистого лицедейства. Вахтангов знал, как вызвать в актере требуемое эмоциональное состояние, которое бы породило необходимое внешнее действие, истинную интонацию, мимику и жест[59]. Он мобилизовывал все внутренние ресурсы актера, идя гораздо дальше в своем «экстатическом» театре, чем Станиславский – но все же его метод исходил из метода Станиславского. Харшав рассказывает известный эпизод:

Актер и режиссер Михаил Чехов однажды пришел на репетицию к ученику Станиславского Вахтангову, который руководил «Габимой». Чехов, не знавший иврита (как и Вахтангов), сказал ему: «Я понял все, кроме одной сцены». Вахтангов продолжил работу над этой сценой, и в следующий раз Чехов превосходно ее понял[60].

Актеры Вахтангова играли в экстатически преувеличенной манере, и, чудесным образом, каждая древнееврейская фраза становилась понятна русскому зрителю. На спектакль ломились – где еще в Москве, на четвертом году революции, можно было услышать разговор о Боге и о духе?

Но на вопрос, почему Вахтангов в разговоре с Шагалом встал на защиту Станиславского, возможен и другой ответ: Вахтангов использовал свой сокрушительный аргумент, потому что ему не понравился Шагал, и он хотел его спровоцировать на ссору. Действительно, Шагал повел себя исключительно грубо – чтобы прийти к ученику Станиславского и полить грязью его учителя, требовалась неординарная наглость, что называется хуцпа.

Как Шагал скрыл свои эскизы. Рассказ Шагала в «Моей жизни» подразумевает, что он встретился с Вахтанговым один раз и что никакой предыстории или продолжения у их отношений не было. Они просто не работали с Вахтанговым, потому что не сложилось. Но это не так. На самом деле встреч было несколько. Текст идишских мемуаров 1928 года ясно говорит, что от их сотрудничества у Вахтангова остались эскизы. Ср.: “Anyway, I was told that a year later, Vakhtangov sat for many hours on my projects when he prepared The Dybbuk”[61]. (Как бы то ни было, как мне сказали год спустя, что Вахтангов часами просиживал над моими проектами, готовя «Диббук»).

Но в «Моей жизни» говорится совершенно другое: будто, готовя «Диббук», Вахтангов часами простаивал перед шагаловскими стенными росписями в Еврейском камерном театре – и рекомендовал их в качестве образца Альтману:

Позднее я узнал, что спустя год Вахтангов стал присматриваться к моим панно в театре Грановского. Стоял перед ними часами, а в «Габиму» пригласили другого художника и велели ему написать декорации «а 1а Chagall».

(В качестве художника-декоратора «Диббука» в Габиму был приглашен Натан Альтман.)

А у Грановского, говорят, пошли «дальше Шагала».

Что ж, в добрый час! [62]

Во французской версии «Моей жизни» Шагал сохраняет неопределенность – были ли ему заказаны эскизы или нет, показал он их или нет, какова была реакция Вахтангова на эти работы. О том, что эскизы к «Гадибуку» существовали и что Вахтангов их не принял, мы узнаем из гораздо более поздней идишской версии автобиографии. В 1944 г. Шагал писал:

I really didn’t have much luck with directors. Nor with Vakhtangov, who at first empathized neither with my art nor with my sketches for The Dybbuk in Habima […]; nor with Tairov, who was still sick with Constructivism; nor with the 2nd Studio[63]that was still sunk in psychological realism .…All of them, like the others, asked me to make sketches, and later got scared of them.[64]

Мне не везло с режиссерами. Ни с Вахтанговым, который вначале не принял ни мое искусство, ни мои эскизы к «Гадибуку» в Габиме, а потом просил их сделать под Шагала – без меня; ни с Таировым, который пока еще болел конструктивизмом; ни со Второй Студией Художественного театра, которая все еще тонула в психологическом реализме… Все они, как и другие, просили меня сделать эскизы, а потом пугались их [65].

Надо думать, что насчет Второй Студии это ошибка. Шагал должен был иметь в виду Первую Студию, ставшую в 1924 году самостоятельным театром – МХАТом Вторым. Скорее всего, он запутался в числительных. Именно по поводу Первой Студии Шагал пенял на излишний психологизм. Вторая Студия МХАТ возникла в 1916 г., основал ее Вахтанг Леванович Мчеделов. После его смерти в 1924 студия была закрыта, актеры влились в труппу МХАТ. Насчет сотрудничества в ней Шагала ничего не известно.

Итак, похоже, что эскизы были, и Вахтангов их отверг. Надо было это объяснить. На идиш это можно было упомянуть вскользь уже в 1928 году, и подробнее – в 1944, а по-русски и по-французски – почему-то нельзя. Но если прочесть отчет об их встрече из «Моей жизни», зная, что речь шла об эскизах, тогда фраза «toutes ces deformations» («все эти искажения/извращения») может быть понята как указующий жест: на стол с эскизами, которые Вахтангову не понравились. Именно из-за них они и поссорились? Вахтангов эскизы не вернул, иначе над чем бы он просиживал часами? В таком случае, куда они делись? Или вообще ничего этого не было? Ни на один из этих вопросов нет ответа.

«Восточный хаос». В «Моей жизни» Шагал объясняет вахтанговскую неприязнь к нему психологическими причинами:

Я слушал Вахтангова и думал: Он грузин. Видит меня первый раз. Молчит. Мы поглядываем друг на друга букой. Небось, ему чудится в моих глазах восточный хаос и необузданность, непонятное искусство, в общем, он видит во мне чужака [66].

Начинается весь этот пассаж с уточнения, создающего, однако, противоречия – «Пока шли первые репетиции “Диббука”…». Иначе говоря, идут первые репетиции (процесс), а Вахтангов видит Шагала в первый раз (единичный акт). Дальнейшие странности возникают с восточной темой. Даже если бы Вахтангов был грузином (а он был наполовину русским, наполовину армянином), с чего бы одному восточному человеку бояться «восточного хаоса» в глазах другого? С другой стороны, Шагал был модным русско-еврейским художником с парижской славой. С чего бы модному московскому режиссеру Вахтангову видеть в парижской знаменитости носителя «восточного хаоса»? И с чего бы ему испугаться шагаловского «непонятного искусства», когда в то же самое время он работал с кубистом Нивинским над гротескными, анти-натуралистическими декорациями к «Эрику XXIV» Стриндберга?

Идишская версия мемуаров 1928 года несколько проясняет дело:

At the first rehearsal of The Dybbuk at Habima, watching the troupe with Vakhtangov, I thought: “He is a Russian, a Georgian; we are seeing each other for the first time. – Embarrassed, we observe one another. Perhaps he sees in my eyes the chaos and confusion of the Orient. A hasty people, their art is incomprehensible, strange…”[67] (На первой репетиции «Диббука» в Габиме, глядя на труппу и Вахтангова, я думал: «Он русский, грузин; мы видим друг друга в первый раз. – Озадаченные, мы наблюдаем друг друга. Возможно, он видит в моих глазах хаос и сумятицу Востока. Торопливый народ, их искусство непонятно, странно…».)

«Торопливый народ» – это однозначно перевод (смягченный) распространенной русской характеристики евреев: «суетливый народец». Тогда слово «восточный», как оно часто употреблялось и раньше, может означать «еврейский». То есть суггестируется, что Вахтангов не понимает еврейского искусства? Что его смущает еврейскость Шагала? «Моя жизнь», ориентированная на широкого читателя, таких намеков содержать не могла. В 1944-м в другой идишской мемуарной заметке Шагала Вахтангов реагировал, как все остальные режиссеры – испугался «чуждости» шагаловских работ. Тут тоже можно, с оглядкой на текст 1928 года, заподозрить, что «чуждый» для читателя-инсайдера заменяет «еврейский».

Но можно ли поверить, чтоб Вахтангова оттолкнула еврейскость Шагала? Вахтангов со Станиславским взяли «Диббука» в работу еще в 1915 году, Вахтангов ее сам несколько раз перерабатывал, знал текст наизусть и по-русски, и на иврите. Первоначальная концепция постановки была гуманной и сочувственной, представляющей еврейскую духовность в самом лучшем свете. Надо думать, Шагала и пригласили именно из-за его еврейскости. Знаменитый Шагал поставит фантастического «Диббука» в своем фантастическом Витебске:

Chagall’s was an organic world in which people and animals, houses and signs – were all equally alive, with no firm borders between them, as one flowed into the other in a style that would later be referred to as surrealism and, at the same time, in an expressionist way, swirl, twist, and move with energy[68]. (Мир Шагала – органический мир, где люди, животные, домики все одинаково живые, без четко обозначенных границ между ними, они перетекают друг в друга в стиле, который позже будет назван сюрреализмом, а, с другой стороны, по-экспрессионистски вихрятся, извиваются и движутся от избытка энергии).

На наш взгляд, неприязнь Вахтангова к «еврейскости» Шагала можно спокойно исключить. Но может быть, его отталкивало в нем что-то другое, что проявилось лишь в последние годы и что было «чуждо»? Ясно одно: каковы бы ни были шагаловские эскизы к «Диббуку», с тех пор так и не всплывшие – они были не тем, чего ожидали от Шагала, певца Витебска. Возможно, и скорее всего, в конце 1920 года это было такое же сочетание авангарда и еврейскости, как на его «вихревом» панно «Еврейский театр»? Возможно, «консерватизм» Вахтангова, который так подчеркивает Шагал, в том и заключался, что режиссер не оценил этого сочетания, не увидел его «еврейской» составляющей? Но когда Альтман предложил свое, отрицательное визуальное решение «Диббука», тот же Вахтангов сразу отверг его как «декадентское». Альтман утверждал, что его гротескное, уродливое изображение еврейской среды якобы совпадает с тем, как видели ее сами русские евреи. Критик Херсонский писал, что Альтман показал «жестокую» и «изуродованную» суть еврейской жизни. Это чрезвычайно напоминает статью 1914 года, написанную о Шагале его первым критиком, которым оказался не кто иной, как Анатолий Луначарский, будущий нарком просвещения. Он повстречал Шагала в Париже в бытность свою политическим эмигрантом и объявил, что его искусство – плод жалкого, искаженного, больного существования. Похоже, что такова была официальная позиция большевистского культурного истэблишмента по поводу евреев; напомним, что сам Альтман в начале 1920-х занимал в министерстве Луначарского важный пост.

Альтман сам был евреем и новатором (правда, его авангардизм, по авторитетному мнению того же Эфроса, оставался более осторожным). В конце концов ему удалось переубедить Вахтангова[69]. Но, если верить Шагалу (который ссылается на неназванный источник) тот послал Альтмана смотреть шагаловские работы (в одном источнике это панно, в другом – те самые загадочные эскизы), то есть, очевидно, поучиться его трактовке еврейской жизни. Эта трактовка не отрицала предмет, а окрашена была пониманием и теплом.

По нашему мнению, на что бы ни намекал Шагал в мемуарах, он был отвергнут Вахтанговым вовсе не за то, что был слишком «еврейским», и не за то, что эту еврейскость сочетал с авангардностью, а скорее всего, за то, что в эскизах он дал вообще не то, чего ожидал от него Вахтангов.

Повод для такой гипотезы – это сделанная всего два-три месяца спустя его конструктивистская трактовка декорации к ирландскому проекту Студии. В этой трактовке нет ничего ирландского – зато есть мощное еврейское содержание. Это и ирладско-еврейские каламбуры, и апокалиптические аллюзии, объявляющие конец эона, и антихристианское низверженное распятие, и тема сакрализуемых животных – языческих или библейских. Все это содержание оказалось чересчур радикальным, совершенно неприемлемым для Студии, и было воспринято, очевидно, как провокация. Студия предпочла художника «не понять». Я склонна думать, что какие-то из этого набора смыслов уже присутствовали в предполагаемых эскизах к «Диббуку».

Понятно, что у вахтанговцев возник повод сторониться Шагала – «чуждого» именно ввиду его радикализма и слишком тесных связей с властью. Именно поэтому в «Моей жизни» он с таким сарказмом описывал эти связи: теперь он демонстративно отмежевывался от режима.

______________________________________________________________________________________________________

[1] Harshav, Benjamin. Marc Chagall and His Times. A Documentary Narrative. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 971, Note 1.

[2] Ср. автоописание в качестве чиновника в «Моей жизни»: «В косоворотке, с кожаным портфелем под мышкой, я выглядел типичным советским служащим./ Только длинные волосы да пунцовые щеки (точно сошел с собственной картины) выдавали во мне художника». Шагал М. Моя жизнь, М.: Эллис лак, 1994. C. 164.

[3] Документы этого времени опубликованы в Harshav 2004, p.241-275.

[4] Эфрос А. М. Профили, М., 1937, 202-203. Harshav, Benjamin. The Moscow Yiddish Theater: Art on Stage in the Time of Revolution. Yale University Press, 2008, p.68.

[5] Алексей Грановский – псевдоним русского режиссера Абрама Азарха (1890-1937), пионера еврейского театра, петербуржца, ученика Александра Санина в Петербурге и Макса Рейнхардта в Берлине. В 1918 Грановский открыл еврейскую театральную студию в Петрограде, которая в 1920 г. превратилась в московский Еврейский камерный театр. (Впоследствии Государственный еврейский театр – ГОСЕТ). Звездами его были Михоэлс, Зускин и Вовси. В 1928 году во время гастролей театра в Германии Грановский остался в Европе. Работал главным образом в немецком кино. Умер в Париже.

[6] Абрам Эфрос (1888-1954)– знаменитый русский художественный критик и музейный деятель, возглавлявший в свое время отдел нового искусства в московском Музее изящных искусств, затем галерею живописи в Музее западного искусства.

[7] В 1918 году Эфрос вместе с критиком Я. Тугендхольдом выпустили о Шагале первую монографию: Эфрос А., Тугендхольд Я., Шагал. М., Геликон, 1918.

[8] Шагал, Моя жизнь. 160-163; Chagall Marc. My Life. Translated from French by Dorothy Williams. London: Peter Owen, 1965, p. 157-162.

[9] Kampf A. Chagall in the Yiddish Theatre // // Marc Chagall: The Russian Years 1906-1922. Exh. cat., Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 1991. P 94-106; Amishai-Maisels Z. Chagall’s Murals for the State Jewish Chamber Theatre // Ibid. P. 107-127; HarshavВ. Chagall: Postmodernism and Fictional Worlds in Painting // Marc Chagall and Jewish Theater. Exh. cat., Solomon Guggenheim Museum, New York, 1992. Р.15-63.

[10] Натан Альтман (1889-1970) – русский авангардный художник, участник «Бубнового валета» и «Союза молодежи», дебютировал как театральный художник в 1916 в кабаре «Приют комедиантов». C 1916 участник движения еврейского культурного возрождения, один из основателей «Еврейского общества поощрения художеств». Проектировал футуристический декор для массового действа на Дворцовой площади в честь годовщины октябрьской революции. Переехал в Москву с Еврейским камерным театром Грановского в конце 1920 и начал работать там над постановкой «Мистерии-Буфф» Маяковского. Одновременно в Москве он руководил отделом ИЗО Наркомпроса. В 1922 Альтман оформил спектакль «Диббук» в «Габиме». В 1928 году он выехал в Германию и не вернулся, жил в Париже до 1935, когда возвратился в СССР, где продолжал работать.

[11] Ср.: Эфрос, Профили, С.205-206.

[12] «Диббук» — пьеса писателя С. Ан-ского. См. С.Анский. Между двух миров (Дибук). Цензурный вариант. Публикация, введение и глоссарий Владислава Иванова. // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века, Т.3. С. 9-63. Английский перевод: S. An-sky, “Between Two Worlds (The Dybbuk): Censored Variant”. Introduction by Vladislav Ivanov. In: Gabriela Safran and Stephen Zipperstein, eds. The Worlds of S. An-sky: A Russian Jewish Intellectual at the Turn of the Century. Stanford U. Press, 2006.

[13] На иврите «помост, сцена».

[14] Вахтангов Евгений Богратионович (1883-1922), русский режиссер.

[15] Шатских А.С. Театр в биографии Шагала. Специальный выпуск журнала «Третьяковская галерея»: Марк Шагал. «Здравствуй, Родина!» М., 25 февраля – 29 мая 2005.

[16] Алексей Дикий (1889-1955), актер, режиссер, педагог, публицист. Народный артист СССР (1949).

[17] Театр революционной сатиры // Советский театр: Документы и материалы. 1917-1921 / Введ., сост. и примеч. А.Н.Мантейфеля. Л.: Искусство, 1968. С. 181 — 190; Шатских А.С. Витебский Теревсат (Театр революционной сатиры) // Шатских А.С. Витебск. Жизнь искусства: 1917-1922. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 184-186.

[18] Meyer Fr. Marc Chagall. Paris, 1964, p.318.

[19] Harshav 2004, p.78-80.

[20]Ibid., p.289-296. Впервые в Di Yidishe Velt: Monthly for Literature, Criticism, Art and Culture, 2 (May 1928), издававшемся в Вильне (Фарлаг Борис Клецкин).

[21] Ibid., p.78-80.

[22] Ibid., p.82-84, с сочными примерами.

[23] Важнейшими являются публикации Музея Марка Шагала в Витебске, среди которых выделяется серия статей А. Шацких в «Шагаловском сборнике». См. ее же: Shatskikh А. Marc Chagall and the Theatre // Marc Chagall: The Russian Years 1906-1922. Exh. cat., Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 1991. P 76-88.

[24] Так, на немецкий лад, Шагал транслитерировал имя Цемах.

[25] Шагал М. Моя жизнь. С.167.

[26] Harshav 2004, p. 296 (note).

[27] Шагал, там же.

[28] Harshav 2004, p. 296.

[29] Борис Сушкевич – актер и режиссер, один из создателей Первой Студии МХАТ, постановщик знакового для Студии спектакля «Сверчок на печи» (1915). Играл во МХАТЕ, затем в Студии (с 1924 – МХАТ Второй), входил в ее правление. В 1933-1936 – художественный руководитель Ленинградского театра драмы (Театра имени А.С. Пушкина). В 1937-1946 годах глава Нового театра в Ленинграде, преподаватель Ленинградского государственного театрального института, с 1936 года – его директор.

[30] Сулержицкий, Леопольд Антонович (1872-1916) – русский театральный режиссер, педагог и общественный деятель. Друг Станиславского и Льва Толстого, для которого он организовал и осуществил перевозку в Канаду русских духоборов. Организатор и первый руководитель Первой Студии.

[31] Годер Дина. Театр имени Евг. Вахтангова. М., 2004. С.5.

[32]Симонов Рубен. [б. н.], в: Стенограмма. Вахтанговские чтения. Печатное издание. М., 1988, 22. Симонов имел в виду заметки Вахтангова, сделанные им в 1921 в санатории: «Бытовой театр должен умереть… Станиславский как режиссер меньше Мейерхольда. У Станиславского нет лица. Все постановки Станиславского банальны. Первый период постановок Станиславского – подражание мейнингенцам. Второй – чеховский театр (принцип мейнингенцев перенесен на внутреннюю сущность ролей – переживания) – тот же натурализм. …Театр Станиславского уже умер и больше не возродится…Станиславский совсем не владеет театральной формой в благородном значении этого слова. <…> совсем не мастер форм театрального представления, поэтому он и омещанил театр, убрав кричащий занавес, убрав выходы актеров, убрав оркестр, убрав всякую театральность». Иванов Вл., ред., сост. Евгений Вахтангов. Т.2. Документы и свидетельства. М.: Индрик, 2011. С.466-467. Cр. также Полякова Елена. Театр Сулержицкого. Этика. Эстетика. Режиссура. М.: ‘Aграф’, 2006. [Полканова Мария, сост.], И вновь о Художественном. МХАТ в дневниках и записях. М.: ‘Авантитул’, 2004.

[33] Иванов Вл., Русские сезоны «Габимы». М.: Гос. институт искусствознания, 2005, С.31; Бромлей, Надежда. [Б.н.]. В: Евг. Вахтангов, Записки. Письма. Статьи. М.,-Л., ВТО, 1939. С.76; Она же. «Путь искателя» в: Евг. Вахтангов. Материалы и статьи. М., -Л., ВТО, 1959. С.325. Cм. также: Andrei Malaev-Babel. The Vakhtangov Sourcebook. Routledge, 2011; Andrei Malaev-Babel. Yevgeny Vakhtangov: A Critical Portrait. Routledge, 2013.

[34] На полях против этого текста сделана приписка: «рукой Вл. Подгорного». Барбизонцы – в истории французского искусства название группы французских художников-пейзажистов, начавших около 1840 работать на пленэре (К. Коро, О. Добиньи и др.). Так называлась одна из группировок внутри Студии, которую организовал актер Бондырев, позднее, во время европейского турне Студии 1923 г., оставшийся в Германии. В нее также входил актер и режиссер А. Дикий. Этот термин относился к группе «левой» молодежи, пришедших в Студию после революции и часто несогласных с ее руководством; явно мы имеем здесь дело с каламбурной этимологией термина, «бор(ь)бизонцы», от слова «борьба», то есть пассионарии, «младотурки».

[35] «Честное слово». Сатирическая газета Гюга Гиггинса. Первая Студия МХАТ и МХАТ-2. 1921-1928. № 2, 31 февраля (Sic! – Е.Т.) 1922 г. С. 72. Архив музея МХАТ Москва. Фонд Н. Бромлей. Гюг Гиггинс (Хьюг Хиггинс) – персонаж пьесы шведского драматурга Юхана Хеннинга Бергера (1872-1924) “The Sin Flood”, в русском переводе «Потоп», поставленной Студией в 1915 и имевшей большой успех. Сатирическую газету «Честное Слово» выпускал актер студии Владимир Афанасьевич («Чиж») Подгорный, игравший этого персонажа. Р. Тименчик предположил, что Подгорный недолюбливал Шагала со времен сотрудничества того с «Привалом Комедиантов», где Подгорный был ведущим актером.

[36] Чуковский К. Дневник. В 3 томах. Т.2. 1922-1935. М.: «ПРОЗАиК, 2011. С. 59, 82-86.

[37] Б.Харшав считал, что это Христос-ребенок. — Harshav B. Mark Chagall and the Lost Jewish World. N.Y. 2006, p. 166.

[38] Ср. у Корнелии Ичин о такой же топографии картины в связи со сходной семантизацией пространства в другой, более поздней работе из библейского его цикла: «Шагал разрывает связь времен, помещая собственный образ в верхний правый угол картины, изображающей возвращение Моисея к братьям Израилевым, причем напротив образа Моисея в нижнем правом углу картины». — Kornelija Ichin. Об источниках божественного в творчестве Марка Шагала. Toronto Slavic Quarterly №19.

[39] Harshav, Ibid.

[40] Об апокалиптических мотивах в живописи Шагала 1917 года см. Апчинская Наталия. Марк Шагал. Портрет художника. М.: ‘Изобразительное искусство’, 1995. С. 51.

[41] Имеется любопытная статья о возможном влиянии на есенинский крестьянский утопизм Т. Карлайля и Р. Штейнера (вопрос об антихристианстве Есенина в ней не затрагивается): Суслопарова Г.Д. Цикл «Маленьких поэм» С. Есенина в контексте утопических проектов начала ХХ в.// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение и т.д. 2012 № 1. https://cyberleninka.ru/article/n/tsikl-malenkih-poem-s-esenina-v-kontekste-utopicheskih-proektov-nachala-hh-v

[42] Есенин Сергей. Инония. // Сб. «Россия и Инония». Берлин, 1920. С. 69-80. Полн. собр. соч.: в 7 тт. М., Наука. 1996-2002. Т.2. С.65.

[43] Он же. «Преображение». Полн. собр. соч.: в 7 тт. М., Наука. 1996-2002. Т.2. С.52.

[44] Ходасевич Владислав. Некрополь. /Собрание сочинений. В 4 томах. Т.4. М., Согласие/, 1997. С. 132. Можно возразить Ходасевичу, что Валерий Брюсов в трактате «Учители учителей», печатавшемся в горьковской «Летописи» на протяжении 1916 года, описал арийские мифы, где бык и корова воплощают небо и землю.

[45] Ходасевич, С.136.

[46] Шагал. С.160.

[47] Абстрактный стиль в живописи, изобретенный Робером и Соней Делоне в Париже около 1913.

[48] Стиль в живописи, вносящий элементы объема, связанный с использованием коллажа. Введен парижскими кубистами около 1908, в России его внедрял Владимир Татлин с 1915.

[49] Вл. Иванов. Русские сезоны «Габимы», глава «Алексей Дикий в Тель-Авиве». С 166-167.

[50] Бобринская Екатерина. Футуризм. М., Галарт, 2000. С.181–182.

[51] Harshav 2004, p. 296.

[52] Баал Машковец (Исраэль Исидор Эльяшев; 1873-1924) – еврейский писатель, литературный критик, врач. Родился и умер в Ковно. Занимал просионистскую позицию.

[53] Шагал, p.167.

[54] Harshav 2004, p.296.

[55] Шагал. Там же.

[56] Вахтанг Мчеделов, также актер и режиссер МХАТ, поставил со студийцами «Габимы» их первый спектакль – пьесу Давида Пинского «Вечный жид».

[57] Л. Вендровская, Г. Каптерева. Евгений Вахтангов. Всерос. театральное об-во, 1984. С.401.

[58] Указ. соч. С. 428.

[59] Захава Борис. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М., Всероссийское театральное общество. 1982. С. 42-57.

[60] Harshav 2008, p. 19.

[61] Harshav 2004, p. 296.

[62] Шагал. 1965. С. 164.

[63] Cм. выше.

[64] Chagall 1944, 1992, p.152.

[65] Mark Chagall. My first meetings with Solomon Michoels. Published in Yiddish in: Yidische Kultur. Monthly of the Jewish World Culture Union, New York, Vol. 6 No.1 (Jan. 1944). // Mark Chagall and the Jewish Theater. Solomon R. Guggenheim Foundation. N.Y. 1992,1. p.52.

[66] Шагал. 1965. C. 163.

[67] Harshav 2004, p. 296.

[68] Amishai-Maizels, Ziva. “Chagall’s Jewish In-Jokes”, Journal of Jewish Art, 5, 1978, p. 76-93.

[69] Херсонский, Хрисанф. Вахтангов. М.: Moлодая гвардия, 1963. С.303-304.