Глава 1. Алексей Толстой посредине жизненного пути

«Младенческий национализм». Настоящим литературным дебютом молодого Толстого (потому что «фальшстарт» 1907 г., книгу стихов «Лирика», он сам впоследствии скупил и уничтожил) был поэтический цикл, реконструирующий русское языческое мироощущение, составивший впоследствии книгу «За синими реками» (1910). Стихи, написанные в 1908 г., имели успех в высших литературных кругах – в Москве у Брюсова, в Петербурге у молодёжи, собирающейся округ Вячеслава Иванова: Кузмина, Волошина, Гумилёва. Эта попытка воссоздать русскую архаику лежала в русле ремизовской книги стихов 1907 г. «Посолонь» и «Яри» С. Городецкого – не зря Блок отнёс молодого поэта к подражателям Городецкого. Толстой усердно работал, штудируя фольклорные сборники.

Этот «национальный» цикл Толстого, вместе с архаизирующими опытами Хлебникова, провинциально-русскими интонациями Кузмина, живописью Судейкина – влился в нечто вроде «русского направления» в аполлоновской эстетике. Сам Толстой позже, уже в эмиграции, написал об этом в статье, которая выросла из рецнзии на парижскую выставку (1921) другого «аполлоновца», – его старого друга С. А. Судейкина[1]:

«Более пятнадцати лет тому назад в русской живописи пробилась свежая, своебытная струя: – глаза значительной группы молодых, дерзнувших художников начали глядеть по-русскому, то есть видеть в пейзаже и человеческом лице типичные, единственные особенности рисунка и колорита. Выражение виденного было также свое, особенное. Были оценены сокровища старинных икон, лубков, фарфора.

Несмотря на то, что эта струя была истинным цветом искусства, непосредственным преображением жизни, – она все же не получила должной поддержки и благоприятной почвы в России. На нее смотрели как на ответвление от основного русла, – живописи академической, западнической. Да и у самих новых художников не было твердой уверенности, что их дело право, – не было должного пафоса, и эта струя текла в рамках поэтической старины. Ей грозила участь выродиться в чистый эстетизм. Глубоко, в толпу она не проникала»[2].

Кризис и укрупнение. Известный скандал начала 1911 года приводит к ссоре Толстого вначале с Ф.К. Сологубом, а в конце концов чуть ли не со всей петербургской литературной элитой. Толстой переезжает в Москву. (Этот перелом, видимо, болезненно им переживавшийся, отразился в лишь недавно опубликованной комедии 1912 года «Спасательный круг эстетизму», и позже вылился в остросатирических образах неоконченного романа «Егор Абозов» (1915) – в подготовительных материалах мы находим гораздо злее очерченные и более узнаваемые фигуры, чем в пьесе.)

После отхода Толстого от литературного Петербурга в 1912 – 1914 гг. критика была к Толстому сурова; в нём как будто видят «ренегата» от авангарда, Л. Гуревич[3], З. Гиппиус обвиняли его в мелкотемье, узости интересов и грубости, а К. Чуковский вменял ему пристрастие к изображению дураков; но постепенно происходит переоценка Толстого, признание его все укрепляющегося статуса. Правда, его роман «Егор Абозов», сатирически изображающий литературный Петербург 1909 – 1912 гг. Книгоиздательство писателей печатать побоялось[4]. Но друг Толстого с 1910-х годов писатель-символист Г.И.Чулков[5] уже противопоставляет «мнимому интеллигентскому реализму» толстовский «подлинный» реализм, знающий о трансцендентной реальности. А ведь еще недавно покинувшего Петербург и перебравшегося в Москву Толстого считали автором, не оправдавшим надежд, отошедшим от литературного авангарда и духовного активизма и сползшим в бытописательство. Чулков проницательно встраивает Толстого в гоголевскую парадигму:

Е.Н. Кругликова. А.Н. Толстой в Париже. 1914

«У графа Алексея Николаевича Толстого есть сказка «Проклятая десятина» <…> пришлось бобылю умереть нехорошей смертью за то что он проклял родную землю. Алексей Толстой должно быть крепко это знает и, проклиная родную землю, плачет, тоскует, молит о прощении. Реалист подлинный, настоящий, понимает, что есть земля и Земля. Земля с малой буквы – в ущербе, в муках и пороках, а Земля с прописной буквы свята и непорочна. Мнимый реализм, поощряемый интеллигентской критикой, не знает этой подлинной и великолепной Земли, а граф Алексей Николаевич Толстой догадывается, что такая живая Земля существует. Вот почему неравнодушны мы к его нескладным, неловким, а иногда нелепым рассказам <…>.

В талантливой и значительной своей комедии «Лентяй» («Насильники») Толстой безудержно предается своему мрачному воображению. Дикий и невероятный сумбур событий и, на первый взгляд, нелепый диалог вызывает смех в публике. <…> А я думаю, что со стороны внешнего реализма и жизненного правдоподобия комедия <…> гроша не стоит; в ней всё фантастично и неправдоподобно. И тем не менее в ней есть настоящая правда <…>

Его герой всегда – Иванушка-дурачок. Враги у него – сказочные злодеи, жуткие и смешные. Но как мрачно смеётся Алексей Толстой <…>. И если надо его сравнивать с великими предшественниками, то прежде всего с Гоголем, самым безумным и странным фантастом нашей литературы.» [6]

Исходя из этого сближения, Чулков пишет о романтизме Толстого, об опасности для него мистической иронии. Рецензируется здесь творчество писателя не позднее 1916 – 1917 года (обиженный отзыв на эту рецензию мы нашли в «Бюллетенях литературы и жизни» за 1917 г.), и к этому срезу творчества Толстого мнение Чулкова вполне применимо.

Новую популярность приносит Толстому ему работа в журналистике. Эмигрантский прозаик Глеб Алексеев вспоминал о его умении всегда быть в центре событий.

Он был везде, где было много людей.

Их сиятельство, солидно подавшись на задок с Малой Кисловки, на дутых заворачивает к Собачьей Площадке; шляпа по-московски ссажена на затылок, шуба распахнута; у церкви Бориса и Глеба скинул шляпу, покрестился размашистым крестом; вылез, не запахнув полости; не глядя сует трешку осадившему лихачу.

У Ивачува Горного на артиллерийской позиции в защитной шинели осматривает пушку, побаиваясь — чорт ее знает? — не выстрелит ли она назад? — прищуривает глаза в момент выстрела, слегка приседая, и разевает рот; потом после смачной яичницы и крынки молока, окончив „боевой* день, в мягких туфлях на босу ногу исследует кровать в русинской халупе, капая стеарином на простыню. Качается в шторм по Северному морю, подшучивает над Немировичем-Данченко застывшем в чудовищной своей дохе в позе адмирала на кубрике. В Лондоне с солидностью инженера-практика осматривает верфи, под шумок недоверчиво ощупывая модели, и сам дивится, сколько — чорт их побери! — все эти корабли стоят на русские деньги.[7]

Столичная публика знает его прежде всего как плодовитого нового драматурга. Сам он в биографии 1916 г. писал: «С четырнадцатого по семнадцатый год я написал и поставил пять пьес: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».[8] Первая его пьеса, «Лентяй» («Насильники»), поставлена была Малым театром в 1913 году, а в 1916 – 1917 гг. в разных театрах столиц шли уже четыре его пьесы: лубочная «Нечистая сила», веселые провинциальные «Кукушкины слезы» (впоследствии названные «Касатка»), лирическая «Ракета» – первое приближение в сюжету «Сестер»[9] – и написанная летом 1917 года сочная антираспутинская лирическая комедия «Горький цвет» с фигурой парадоксального старца, не лишенного грубоватого очарования.

Юрий Соболев[10], тогда юный театральный критик, писал, в декабре 1917-го в газете «Луч правды» (вскоре эта статья «Алексей Толстой-драматург» появилась и в журнале «Рампа и жизнь»), что драмы Толстого неправильно воспринимали как анекдоты – тогда как в них есть метафизика; что их исполняли как водевиль – тогда, когда нужно было показать драму («Ракета»); что «усиленно нажимали на “мелодраматические педали” – когда требовался “радостный и быстрый комедийный темп” (“Кукушкины слезы”)»; и далее:

«Вообще, несмотря на отличное понимание законов театра – в смысле сценической техники Ал. Толстой, бесспорно, единственный у нас подлинный мастер комедии, – он не свободен от упрека в торопливости и в небрежности. В этом отношении вне укора одна лишь “Касатка” (недаром и увенчана она грибоедовской премией). Но, сказать по правде, самая “непричесанная” из всех его комедия – “Ракета”, – вещь явно “несделанная”, – производит, по крайней мере на меня, наибольшее впечатление. Пожалуй не меньшее, чем “Кукушкины слезы” – почти совершенный образ лирической комедии. Это потому, что в этих пьесах “метафизика любви” передана с особенной силой, с особенной глубиной. Аромат любви – горький запах земли, русской степи с бедным суглинком почувствован тут так верно, так волнующе сладостно…»[11]

Толстой — шарж из журнала «Рампа и жизнь»

Рецензия Ю. Соболева отражает изменения, исподволь произошедшие в имидже Толстого. В 1916 – 1917 годах намечается укрупнение фигуры Толстого и нарастание его популярности. Широкая публика знает его прежде всего как военного корреспондента престижнейших «Русских ведомостей»; в 1914 году он начинает печатать в этой газете свои очерки с театра военных действий и вскоре становится ее постоянным автором, публикуя там и многочисленные рассказы. Корреспонденции его высоко оцениваются коллегами по литературному цеху: Аделаида Герцык пишет Волошину в Дорнах 4 (17) ноября 1914 года:

«Пра посылает Вам корреспонденции Ал<ексея> Толстого. Они оч<ень> хороши. Я вышлю Вам завтра бюллетени, в кот<орых> перепечатаны все важнейшие газетные статьи (руководящие)».[12]

Она, несомненно, имела в виду «Бюллетени литературы и жизни», издаваемые тестем Толстого Крандиевским. 2 февраля 1915 г. Волошин попросил у матери прислать ему книгу Толстого о войне. [13]

Военные корреспонденты. 1915

Военные корреспонденты. 1915

О новой популярности Толстого в последние предреволюционные годы свидетельствовал А. Ветлугин – тогда ещё подписывавшийся своим настоящим именем, начинающий московский журналист Владимир Рындзюн:

«В новеньком смокинге, в огромной манишке, в лаковых полуботинках одно такое лицо частенько раскланивалось со сцены Московского Драматического театра. Оно же и гуляло по Петровке, оно же и сидело у “Бома”, оно же и мелькало в Литературно-художественном кружке. Самый заядлый провинциал, пробыв в Москве хоть одну неделю, – уже знал, уже запоминал. Утром разворачивал “Русские ведомости”, под нижним фельетоном встречал длинную подпись: “граф Алексей Н. Толстой”. Ага, вчерашний, как же, как же…»[14]

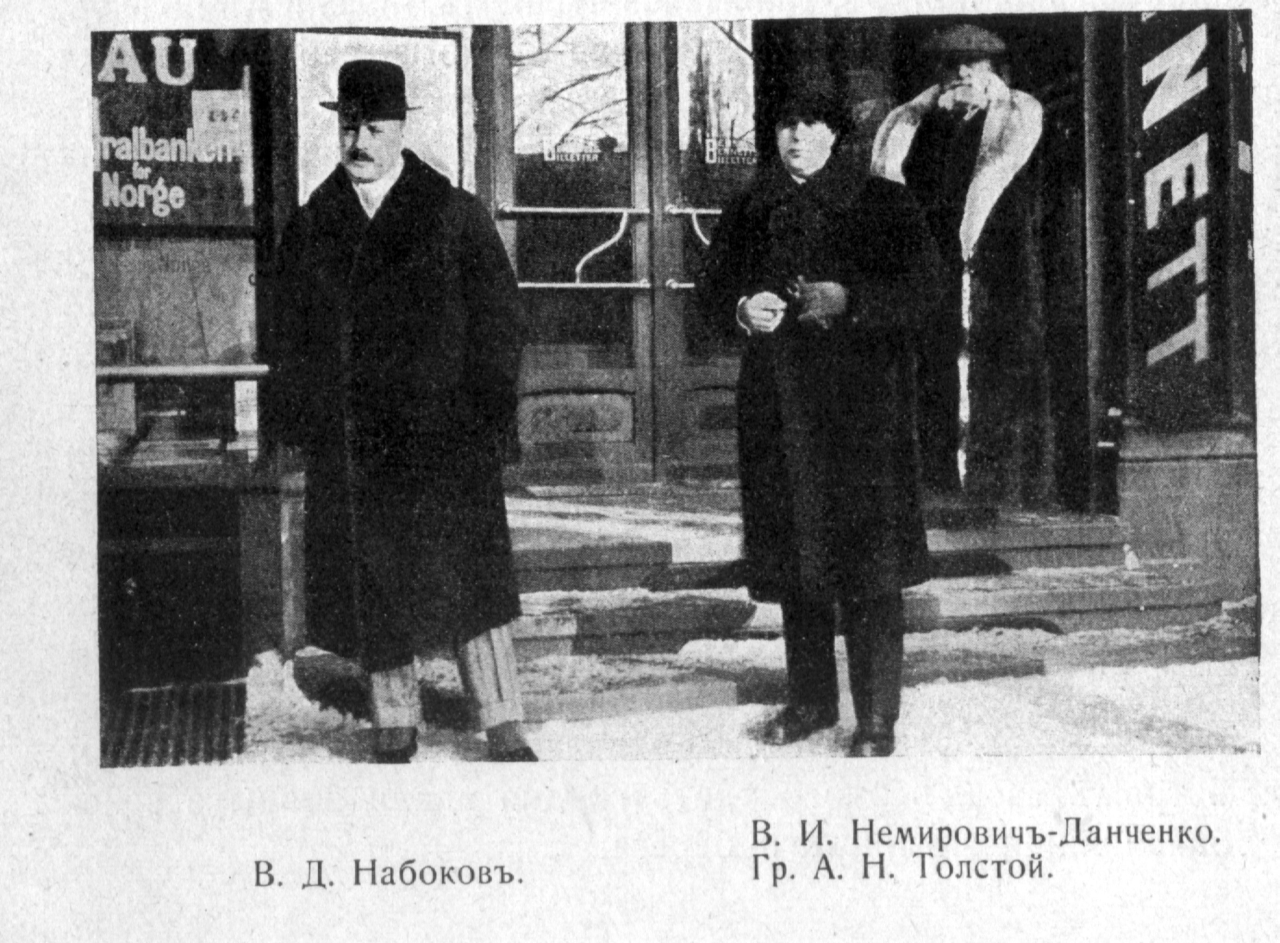

Особенную же паблисити принесла Толстому поездка в Англию в составе группы ведущих русских журналистов. Её широко отражали как очерки самого Толстого в «Русских ведомостях», так и книга В. Д. Набокова «Из воюющей Англии», очерки К. Чуковского в «Ниве», В. И. Немировича-Данченко в «Русском слове».

В.Д. Набоков, А.Н. Толстой и В.И. Немирович-Данченко в Лондоне

Толстому удаётся остаться на приемлемых и престижных позициях либерализма и примешать к ним изрядную долю национального чувства – сохраняя меру и не оскорбляя тогдашнюю политическую чувствительность интеллигенции. Голлербах цитировал по поводу книги очерков Толстого «На войне» рецензию Ап. Ожигова (Ашешова), где тот писал, что Толстой остался в ней «цельным и вдумчивым художником», в котором «нет шовинизма и опьянения жутко-сладким вином войны, нет развязности и бахвальства, нет националистической слащавости и приторности»[15]. В статье «Из дневника на 1917 год»[16] Толстой писал о том, как в начале войны были сняты табу на проявления национального чувства: «Впервые, с оглядкой и робостью, было произнесено слово „родина“». Статья эта, которая у советских литературоведов цитировалась только как доказательство предреволюционного развала и деморализации, на самом деле весьма оптимистично повествует о ростках новой России – таких, как Всероссийский земский союз, в котором Толстой видит свежую организующую силу и обещание будущего России. В центре статьи восторженный портрет В.В. Вырубова, одного из видных деятелей Союза.

Новый круг и новый имидж. В 1917 году Алексей Толстому (1883 – 1945) исполнилось 34 года. Московский внутренний, семейный и близкий к семейному круг Толстого теперь новый – это Крандиевские, родители его новой жены, молодой поэтессы Наталии Васильевны Крандиевской[17] (которая разводится со своим первым мужем Федором Акимовичем Волькенштейном[18]): Василий Афанасьевич Крандиевский[19], журналист, и Анастасия Романовна Крандиевская[20], писательница.

Крандиевские. Групповой портрет

14 февраля 1917 года у Толстого и Наталии Васильевны рождается сын Никита. Весною Н. В. Крандиевская получает долгожданный развод и в мае 1917 они с Толстым венчаются. Толстой входит в сферу интересов своей новой семьи, вместе с женой переживает перипетии романа её младшей сестры Надежды Васильевны[21], или Дюны, с архитектором П.П.Файдышем. Новая любовь, захватившая Толстого, новые лица, ставшие его семьей, отражены в цикле рассказов о любви 1915 – 1916 годов и отчасти в пьесе «Ракета».

Наташа

Наташа

Близок к Толстому Иван Васильевич Жилкин[22], в прошлом депутат первой Государственной думы, один из лидеров «Трудовой группы», теперь журналист, сотрудник либеральной сытинской газеты «Русское слово» (с ним Толстой был на фронте); во «внутренний круг» входят и актеры, игравшие в его пьесах, прежде всего любимейший друг всей его жизни актер Николай Мариусович Радин.[23]

В течение 1915 года Толстой со своей новой женой – очевидно, идя навстречу её духовным запросам – сближается с кругом Бердяевых (Толстой знаком со многими его участниками по Коктебелю). В декабре 1914 он присутствует на вечере у Аделаиды Герцык[24] «с Бердяевым, Вяч. Ивановым, Шестовым, Гершензоном, Булгаковым» и другими философами и писателями»[25], где Аделаида Герцык зачитывает выдержки из писем к ней Волошина (о причинах войны); он также принимает участие в рождественском вечере у Бердяевых 25 декабря 1914 года; там А. Герцык читает вслух стихотворение Волошина «Левиафан» (гости находят эту вещь «интересной, верной, яркой»[26]). Новый 1915 год вся компания встречает у стариков Крандиевских. Е.О. Кириенко-Волошина сообщает в этот день сыну о том, что Толстой «часа два объяснял, что он давно уже любит Тусю [Нат. Крандиевскую]. Новый год встречаем сегодня у Крандиевских вместе с Алеханом»[27]. Второго февраля 1915 г. Крандиевская читает свои стихи на вечере поэтесс у Аделаиды Герцык.[28] 23 февраля они с Толстым опять посещают Жуковских, где лежит сломавший ногу Бердяев, и оба читают там свои стихи.[29] На Пасху Алексей Николаевич является с визитом к Вячеславу Иванову: В.Ф.Эрн сообщал Е.Д.Эрн: «Прочел вслух свой рассказ из «Рус<ских> Вед<омостей>», сидел долго, заговорился. Мы с Вячеславом его похвалили, и он был очень доволен».[30] В апреле ожидалось, что он даст что-нибудь в рукописный журнал религиозных философов «Бульвар и переулок».[31] В конце апреля Толстой участвует в собрании у Вячеслава Иванова, посвященном организации вечера «в пользу одного нуждающегося киевского литератора», где были Шпет, Шестов, Гершензон.[32] В мае, судя по переписке Герцык,[33] вечер был проведен, и Толстой на нем выступал.

Итак, в последние предреволюционные годы Толстой входит в круг и, хотя бы отчасти, – и в курс идей московского религиозно-философского общества. Правда, близкой дружбы у Толстых ни с кем из этого круга не получается – над самим писателем в нем посмеиваются, да и Крандиевская не нравится там никому, в особенности сестрам Герцык, которые находят ее гораздо в меньшей степени «личностью», чем эмансипированную, независимую Софью Исааковну Дымшиц[34]. И у Волошиных к Крандиевской отношение тоже скептическое.

Общественная жизнь и работа в новых учреждениях. Вместе со всей интеллигенцией Толстой в восторге от Мартовской революции. Она вдохновляет Толстого на два больших очерка «Первое марта»[35] и «Двенадцатое марта»[36] (они перепечатаны в ПСС и других собраниях сочинений). Это экстатические излияния благих надежд и живописные панорамы народных ликований. Может быть, не случайно сразу после второго из этих очерков «Русские ведомости» поместили статью В.Г.Короленко, предостерегающую против чрезмерной эйфории и пророчащую неслыханные испытания. На этом сотрудничество Толстого в «Русских ведомостях» закончилось.

11 марта 1917 года в здании Художественного театра Толстой участвовал во встрече московской интеллигенции. В числе участвовавших были Белый, Бердяев, Булгаков, братья Бунины, Брюсов, Вересаев, Волошин, Станиславский, Трубецкой, А. Сумбатов-Южин. Результатом этой встречи, созванной по инициативе Владимира Ивановича Немировича-Данченко, было создание Московского клуба писателей под председательством Вересаева. Об этом клубе вспоминает Вл. Лидин[37]:

«Союз писателей СССР возник <…> не сразу: его возникновению предшествовали сначала Московский профессиональный союз писателей, затем просто – Московский союз писателей, затем – Всероссийский союз писателей. Но и эти писательские объединения возникли из первичного объединения писателей, о котором мало кто знает. В 1917 году в одной из московских газет появилась такая заметка: «В Москве уже несколько месяцев существует клуб писателей. Эта организация носит замкнутый характер, и на собрание клуба никто из посторонних не допускается.

Доступ новых членов в клуб чрезвычайно ограничен. Производится обыкновенно баллотировка, и в число членов попадают лица, безусловно имеющие литературное имя. На этой почве даже возникло несколько недоразумений из-за уязвленных самолюбий.

Клуб писателей собирается в Художественном театре. Было уже около 10 собраний, на которых обычно кто-либо из членов делает доклад на общественно-литературные или политические темы, и затем происходят дебаты».

Заметка была написана в обычном репортерском духе того времени, но дело не в этом. Клуб московских писателей возник в ту пору, когда разобщенные дотоле и напуганные надвигающейся лавиной Октябрьской революции некоторые литературные столпы почувствовали непрочность своего одинокого бытия и необходимость общения и единения. Были забыты и литературные распри, в ряде случаев даже личная неприязнь, и всегда расположенный к литературе, как писатель, Владимир Иванович Немирович-Данченко гостеприимно раскрыл двери театра для собраний этого объединения писателей.

Пестрые это были собрания, с докладами на возвышенные литературные и философские темы – философы были главным образом с идеалистическим уклоном, но над ними властвовала всё же литература: блистательные беседы о драматургии и театре Вл. И. Немировича-Данченко или отличнейшее чтение Алексеем Толстым его пьесы «Кукушкины слезы», впоследствии переделанной в «Касатку»[38].

Всё было установлено десятилетиями в этой комнате Правления Московского Художественного театра: и тишина, и зеленая суконная скатерть на огромном столе, и стаканы с красноватым чаем отменной крепости, и сам любезнейший, строго подтянутый Владимир Иванович, при котором громко не заговоришь и лишнего слова не скажешь. В большой, конторского образца книге велись протоколы; к сожалению, книга эта бесследно исчезла: её нет в Музее Художественного театра, и не осталось почти ни единого следа деятельности этого писательского объединения, следом за которым уже в 1918 году, после Октябрьской революции, возник Московский профессиональный союз писателей.

Но всё же один след существования этого клуба остался в виде книги под названием «Ветвь». Весной 1917 года, когда из тюрем были выпущены политические заключенные царской России, писатели решили выпустить сборник, с тем чтобы весь чистый доход от него пошел в пользу освобожденных. Мало кто помнит и знает этот сборник, выпущенный в самый разгар событий, шумных и тревожных, вдобавок сборник хаотический по своему составу, и лишь то, что на его титуле значится «Сборник клуба московских писателей», делает его не только некоторой вехой в истории писательских объединений, но по нему можно судить, как в дальнейшем резко разошлись пути многих писателей.

На титульном листе моего экземпляра есть надписи почти всех участников сборника – от Вл. И. Немировича-Данченко и Алексея Толстого до поэтов Вячеслава Иванова и Владислава Ходасевича, от историков литературы М. Гершензона и В. Каллаша до философа Льва Шестова. Этот разнобой имен не только чуждых, но впоследствии и враждебных друг другу писателей отразился и в их записях на книге: «Мир на земле! На святой Руси воля! Каждому доля на ниве родной!» – написал поэт-символист Вячеслав Иванов. «Только бы любить – всё будет хорошо. Друзья, друзья мои», – написал Алексей Толстой. «Мир земле, вечерней и грешной!» – перефразировал двустишие Иванова Владислав Ходасевич.»[39]

Заседания клуба проходили в Хлебном переулке, д. 1. – в редакции журнала (библиографического и популяризаторского с теософским отливом) «Бюллетени литературы и жизни», который издавал тесть Толстого, Василий Афанасьевич Крандиевский, живший в том же доме. [40]

Потом заседания были перенесены в Художественный театр (новая сцена, на Камергерском). А. М. Крюкова писала о Клубе: «Это был центр интеллектуальной жизни Москвы тех дней, здесь обсуждались такие проблемы, как «Судьба культурных ценностей в политическом строительстве жизни» (доклад Г. А. Рачинского 27 апреля 1917 г.), «Будущий строй России и художественная культура» (доклад Андрея Белого 4 мая 1917 г.), «Революция и культура» (доклады его же 21 и 28 мая 1917 г.)[41]. Итак, Толстой еще сближается в этом новом объединении со старшими московскими писателями –символистами и религиозными философами.

Февральская революция включила интеллигенцию в управление страной. Толстой впервые идёт на службу. С весны 1917 г. он служит под председательством В. Я. Брюсова. в Комиссариате по делам печати комиссаром по регистрации печати – вместе с В. В. Каллашом[42], познакомившим его с архивами петровского времени, и Г. А. Рачинским[43]. Каллаш и Рачинский были шаферами на свадьбе Толстого с Н.В. Крандиевской 7 мая 1917 г. (кроме них, шаферами были писатель И.А. Новиков и друг детства Толстого драматург Вс. Мусин-Пушкин). Рачинский – симпатичнейший московский старый барин, председатель Московского Религиозно-философского общества и колоритный дилетант – изображен в воспоминаниях К. Локса[44]:

Рачинский — лицо совершенно особое, о котором нужно говорить несколькими стилями. С одной стороны, это был несомненно старый болтун, наслаждавшийся неиссякаемым потоком мыслей, глупостей, догадок и сплетен, изливавшихся совершенно непроизвольно, с другой стороны, это был добрейший человек в мире, старый барин в лучшем смысле этого слова, с третьей стороны, седого и болтливого Гришу никак нельзя было принять всерьез. В общем эта старо-московская фигура была бы вполне уместна у Свербеевых и Хомяковых Я, как сейчас, вижу седого Гришу, входящего со своей супругой Татьяной Алексеевной в наш салон. Подстриженный ежиком, хорошо упитанный, краснорожий, он, немедленно закурив из кокосового мундштука сигарету и обрызгивая всех близко стоящих слюной, набросился на Белого (впрочем, отсутствовавшего) за его пристрастие к Штейнеру. С точки зрения Г.А., православная церковь, обладавшая оккультным институтом так называемого старчества, могла удовлетворять какие угодно мистические искания. Кстати, я забыл упомянуть, что Г.А. был председателем Религиозно-философского общества имени Вл. Соловьева и, само собой разумеется, верным сыном церкви. Однако, нужно заметить, что несмотря на православие и знание наизусть всех канонов и православной церкви и всех вселенских соборов, Г.А. был до смерти любопытен по части всяких новейших мистических исканий. Когда года через два антропософия утвердилась, благодаря А. Белому, в некоторых кругах, близких символистам, Г.А. пытался достать так называемые «циклы», то есть курс лекций Штейнера, изданный только для посвященных. Было забавно смотреть на его гримасы, когда он говорил об этих циклах. В его голову не укладывалось, что хотят скрыть нечто от такого специалиста по этим делам, как он. За ужином Г.А. говорил непрерывно обо всем: о стихах, о Штейнере, о том, кто и когда жил на Собачьей площадке, о разных происшествиях необъяснимого характера. Собственно, в этом и было его назначение. Охотно представляю его себе на диване в Хомяковской говорильне; до четырех часов утра, всю ночь напролет говорит, говорит и, уходя домой, отдуваясь, несколько раз в прихожей повторит на прощанье хозяину: «славно поговорили сегодня!»[45]

Эта комиссия должна была архивировать печатные издания. Алиса Крюкова пишет:

«Недавно нам удалось найти удивительные документы той поры: “Удостоверение Временного правительства”, от “марта 29 дня 1917 г. № 539”, подписанное “комиссаром по г. Москве Н. Кошкиным”, в котором “гражданин граф А.Н.Толстой” уведомлялся в том, что “в заседании Исполнительного комитета московских общественных организаций 27-го сего марта” он назначался “комиссаром по регистрации печати” <…> Все три члена этого комиссариата были людьми высококультурными, понимавшими исторический смысл своей деятельности. Она заключалась в собирании всей печатной продукции, появлявшейся в Москве в те дни, как-то: книг, газет, брошюр, прокламаций, воззваний, афиш и т. д. – в одном месте, “так как они представляют огромный интерес для культурной истории и непременно должны быть собираемы в государственных и общественных книгохранилищах”, – говорилось в официальном обращении комиссариата»[46].

Толстой легко вписывается в новые формы жизни: параллельно с этой комиссией, весной-летом 1917 г. он заведует литературной частью киноателье Скобелевского просветительного комитета в Москве (см. ниже) – словом, применяется к условиям времени гибко и энергично. Он полон надежд, энтузиазма, с готовностью принимает новые общественные роли: в дооктябрьских статьях его пенится беспримесный оптимизм.

Гонения и объединения. Лето 1917 года Толстой проводит в Иванькове под Москвой – пишет пьесу «Горький цвет». В июне его статья «Из записной книжки» выходит в еженедельном журнале «Народоправство», который начинает издавать Г. Чулков и религиозные философы. В октябре там же появится его замечательный «Рассказ проезжего человека».

В середине августа 1917 г. в крупнейшей либеральной московской газете – сытинском «Русском слове», где работает (театральным рецензентом) его друг Жилкин, – Толстой печатает огромный, пламенный, подробный очерк о только что прошедшем Московском Государственном совещании, выдержанный в духе влюбленности в Керенского (текст этот, никогда не перепечатывавшийся, приводится ниже).

В дни октябрьского переворота Толстой находится в Москве: он записывает в дневнике:

«31 октября: (Борьба происходит между Комитетом общественного спасения и Революционным комитетом. Борьба кровопролитна и невозможно ее прекратить, пока одна сторона не истребит другую. Все это каким-то образом напоминает в миниатюре мировую войну: та же неуловимость цели, неопределенность вины за начало войны, упорство и невозможность договориться и окончить. Таинственный, космический дух мировой войны перекинулся в Москву. Все, что происходит в эти дни, бесприютно и таинственно.) <…> Решено бежать из Москвы. Полны улицы народа. У всех выражение недоумения, страха, пришибленности. У многих дрожат губы, пальцы. Никитские ворота разрушены и сожжены, висят трамвайные провода. Пронизаны снарядами особняки на Поварской, на Кудрино баррикады. В лавочки с разбитым окном продают какао и конфеты, продавец: “Покупайте, господа, все равно разграбят сегодня ночью”. На Кречетниковском на тротуаре большая лужа крови и конский навоз. Много извозчиков с вещами – на вокзал.»

«3-го ноября: Чувство тоски смертельной, гибели России, в развалинах Москва, сдавлено горло, ломит виски».

«5-го ноября: Распадение тела государства физически болезненно для каждого: кажется, будто внутри тебя дробится что-то бывшее единым, осью, скелетом духа, дробится на куски; ощущение предсмертной тоски; воображение нагромождает ужасы.

Мое духовное и физическое тело связано с телом государства; потрясения, испытываемые государством, испытываются мною»[47].

Слова о таинственности, загадочности войны как метафизического явления и о космическом духе мировой войны представляют собой, возможно, отзвуки писаний Волошина.[48]

Вот эта физическая боль, которую испытал Толстой, ощущая распад государства буквально как своего тела, кажется, объясняет то упорство, с которым он держался за программу единой и неделимой России и в конце концов предпочёл Россию, вновь объединённую – эмиграции. Как видим, он был биологически, как-то «зверино» связан с русской землёй. Какой контраст с его восприятием мартовской революции, когда наоборот, кружилась голова от счастья и ощущения братства со всем миром.

В октябре же всё иначе: никакого энтузиазма, подобного мазохистскому экстазу Блока, Толстой не испытывает. Ощущение убийства мира, физическая тоска сродни переживаниям Гиппиус, досконально описавшей их в своём дневнике.[49] Переворот меняет приоритеты, лишает человека социального измерения, оставляет его наедине с голой экзистенцией – в дневнике он записывает:

«В сумерки Москву покрыл густой туман. За время всех этих событий отошли, растаялись все прежние интересы, желания, цели. Осталось только одно: Наташа и сын. Богатство, слава, роскошь жизни – все это стало ничтожным, не нужным, неважным. Теперь бы жить в тихом городке на берегу моря, тихо, строго и чисто.»[50]

Зимой 1917 – 1918 гг., когда свободная пресса подвергается жестким цензурным ограничениям и небольшевистские газеты постепенно вытесняются, исчезает возможность печататься, литературная жизнь начинает принимать устные формы. Кризис гонит людей из дому в театры (которые, как известно, работали и даже умножились), в кафе, в гости. Под знаком неслыханных испытаний интеллигенция активизируется, объединяясь в разного рода организации, способные, как она надеется, противостоять новому режиму, оправдывающему самые страшные ожидания. Инстинкт сплочения создаёт новые группы, где встречаются люди, ранее далёкие друг от друга. Этот эффект взаимного духовного укрепления замечательно описан в эссе «Толпа» Свена (псевдоним Евгения Лундберга) в левоэсеровском журнале «Наш путь»:

Толпа

В частном доме читали стихи – современных поэтов о современности. Читали люди неизвестные, любители. А пьесы принадлежали большим поэтам – тем, кого в образованном обществе знают все. Пьесы были как на подбор: хорошие, великолепные, резкие, злые, и все о послеоктябрьском строе. Особенно выделялись ядовитые строфы одного поэта, которому казалось, что он говорит самое последнее, самое глубокое слово о происходящем.

Он сравнивал декабристов с современными деятелями. Конечно, декабристы казались ему святыми, нынешние – негодяями. Он говорил о том, что интеллигентные образованные и любящие свободу люди связаны по рукам и ногам, брошены в подполье. Говорил об убийствах, о грабежах, о «матросских плевках»… Самочувствие оскорбленного, выбитого из колеи человека было передано честно и верно. Видимая «бесцельность» происходящего была выдвинута на первый план. Создавалось впечатление безнадежности и жгучей обиды. Когда чтение стихов было закончено, все наперебой стали рассказывать разные ужасы, происходящие в стране и в городе. Ужасы были действительные, люди, говорившие о них, не лгуны, возразить на действительный случай было нечего. Но чем гуще накоплялись страхи, тем легче становилось их нести. Точно смрад страхов сам себя убивал, точно холодный сквозной ветер прошелся по комнате. И не только мелкая хроника грабежей и неустройств оказалась вдруг преодоленной, но и большая боль поэта, большая боль его ядовитых строф.

Что же произошло со слушателями? Вот что: за покровом дурной и тленной обыденности они почуяли, как за покровом Майи – дыхание вечной преобразующей силы»[51]

Без всякого сомнения, описанное здесь собрание происходило в особняке Цетлиных в конце 1917 года, а стихи о декабристах, упоминаемые автором, могут быть тем зерном, из которого выросла стихотворная книга о декабристах М.О. Цетлина (Амари)[52] «Кровь на снегу» (Париж, 1939), и его биографическая книга «Декабристы: Судьба одного поколения» (Париж, 1933).

Этот период, с начала декабря, ознаменован все большими стеснениями свободы печати. В особенности тяжелыми были конец января – февраль, когда старые либеральные газеты уже были закрыты, а новые еще не открылись[53], и писателям пришлось освоить устные формы общения с читателями (см. ниже в главе III). Бунин записал 16 февраля:

Вчера вечером у Т.

Разговор, конечно, все о том же, — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

— Нет, я верю в русский народ![54]

Оживляются «неформальные» литературные салоны. Толстой принадлежит к нескольким пересекающимся группам московской интеллигенции, создаётся даже впечатление, что именно через него происходит их слияние, он оказывается своего рода медиатором: в клубе писателей и «Народоправстве» он общается, как мы помним, со старшими москвичами-символистами: это круг «Вех», Толстой соприкасается с ним и через Рачинского, с которым работает, и через Георгия Чулкова, с которым в начале 1910-х годов он дружил и даже испытал тогда его литературное и идейное влияние. К религиозно-философским кругам тяготеет и его новая семья – родители Натальи Васильевны Крандиевской, отошедшие после 1906 г. от горьковского, радикального круга и разочаровавшиеся в революции, однако на всю жизнь сохранившие неизменный религиозный настрой – пусть в несколько еретической версии.

Кажется, что некоторые выражения и замечания Крандиевской-старшей могли быть небезразличны Толстому, созвучны с его собственными ощущениями. Например, она писала в «Народоправстве» Чулкова.:

«Но что не интересами дело все исчерпывается, – доказательство хотя бы в том, что революция даже и достигнув уже такой разрухи, какая у нас сейчас, уже докатившись до нашей гибели именно материальной, не говоря уже о моральной, все-таки преисполнена изумительной беспечности, ни с чем несравнимого и непревзойденного безумия, легкомыслия, чисто-бредовой, припадочной кошмарности, так идеально подтверждающей пророчества Достоевского, в его отныне бессмертных “Бесах”, провидевшего за десятки лет наши теперешние дни».[55]

Толстой также участвует в Книгоиздательстве писателей (Книгоиздательское товарищество писателей) с регулярной «Средой». Теперь его возглавляет Ю. А. Бунин, а из старых членов входят И.Бунин (в октябре 1917 г. приехавший в Москву из разгромленного елецкого имения), Б. Зайцев[56], Е. Чириков, И. Шмелев. Это та самая группа Книгоиздательства писателей, с которой Толстой связан с 1911 г. Юлий Алексеевич Бунин в этот период заменил отошедшего от дел (во многом по идейно-политическим соображениям) лево-ориентированного Н. Д. Телешова, который вспоминал:

Последнее собрание «Среды» состоялось в 1916 году. Читалась трагедия «Самсон в оковах» Леонида Андреева. Присутствовали петербуржцы, в их числе Сологуб. Чтение успеха не имело, обсуждение не состоялось. После этого вечера у нас ни одного собрания больше уже не было[57].

Подхватывает нить истории «Среды» Телешов лишь в 1919 г. Тем не менее, «Среда» в 1917-1918 гг. существовала – без Телешова, но с обоими Буниными, Чириковым, Зайцевым, Толстым и молодежью, им приведенной. Из квартиры Телешова московские «Среды» перекочевали в залы Московского Литературно-художественного кружка, потом и оттуда им пришлось уйти.

Третьего ноября 1917 г. Толстой вместе с другими участниками голосует за изгнание из объединения писателей «Среда» А. С. Серафимовича[58], незадолго до этого взявшего на себя редактирование литературного отдела «Известий». Это голосование описывается у Лидина:

В ту зиму 1917 года догорало московское литературное объединение «Среда»; догорал и Литературно-художественный кружок, в помещении которого происходили её собрания. Тишайшие миротворцы еще пытались сохранить в «Среде» дух далёкого от политики литературного сообщества, где приятные люди читают друг другу свои рассказы и стихи, но за окнами плотно прикрытыми шторами, уже шумела Октябрьская революция…

На одну из «сред», всё ещё уединённых и мирных, на чтение кем-то своего неспешного рассказа пришел человек с несколько татарского склада лицом, с большим лысым черепом; пенсне старомодно было пришпилено к лацкану его пиджака. Я узнал от соседа, что это писатель Серафимович.

Серафимович скромно сел где-то в стороне. Я скорее почувствовал, чем понял, что среди части литераторов произошло замешательство. Внезапно один из них – московский журналист в форме штабс-капитана, с красноватым, мясистым лицом, поднялся и, не попросив у председателя слова, сказал:

– Мне кажется странным, что среди нас присутствует человек, который сотрудничает в большевистской печати: это Серафимович. По-моему, ему здесь не место.

Наступила тишина, какой, вероятно, никогда ещё не бывало на собраниях «Среды».

– Господа… – сказал было, молитвенно сложив руки, председатель.

Но тишина вдруг взорвалась: одни возмущались недопустимым выступлением журналиста, другие ему сочувствовали, но больше всего было тех, кто не хотел ни возмущаться, ни сочувствовать, а продолжать тишайшее чтение рассказов, из которых нельзя было сделать ни малейшего вывода, что в России произошла социалистическая революция…

Серафимович поднялся, выжидательно и несколько растерянно посмотрел на собрание, на сокрушенно потрясавшего руками в воздухе председателя и направился к выходу.[59]

Бунин писал в дневнике о «Среде»:

5 февраля.

<…> Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых» <…> Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский[60] сказал про них:

Завывает Эренбург,

Жадно ловит Инбер клич его, —

Ни Москва, ни Петербург

Не заменят им Бердичева.[61]

Это Толстой приводит на «Среду» покровительствуемую им литературную молодежь. Сам он в это время фактически возглавляет литературный кружок, который формируется около салона С. Г. Кара-Мурзы, где Толстой играет роль мэтра.

Об этом салоне, собиравшемся в доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, Вл.Лидин вспоминал так:

«В прихожей огромной квартиры в доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре в Москве посетителя встречал невысокий, милейший по своим душевным качествам хозяин. С мальчишески румяными блестящими щеками, с живыми умными глазами на круглом лице, весь как-то уютно сбитый, Сергей Георгиевич умел создавать высокое литературное настроение на своих «вторниках». «Вторники» Кара-Мурзы были в годы, предшествовавшие революции, популярны в литературной Москве. Они, конечно, были скромными и ни на какие литературные аналогии не претендовали. «Вторники» следовали традициям московских литературных салонов, даже своим названием повторяя знаменитые «вторники» поэтессы прошлого века Каролины Павловой, о которой осталось немало воспоминаний.

Сам Сергей Георгиевич тоже был литератором: он был историком театра и историком литературной Москвы, написал множество статей об актёрах и театральных постановках и издал в 1924 году книгу «Малый театр» с подзаголовком «Очерки и впечатления».[62]

Вокруг Толстого собирается молодежь: Инбер[63], Эренбург, Лидин: Инбер и Эренбург недавно вернулись из эмиграции, оба жили в Париже, оба связаны с революционными эмигрантскими кругами. Толстой помог Вере Инбер найти квартиру в том же доме на Малой Молчановке, где жил сам[64].

Чуть ли не ближе всех в эту осень и зиму оказывается к Толстому юный Илья Эренбург. Это давний, с 1911 или 1913 г. его знакомый по Парижу, куда Эренбург еще гимназистом бежал от ареста за участие в подпольном кружке. Толстой был впечатлен поэзией Эренбурга 1918 г. (несомненно, «Молитвой о России»); осенью-зимой 1918 г. они постоянно видятся, сидят в облюбованных писателями кафе, гуляют, дежурят, слушают стихи. Бывают у Кара-Мурзы и литераторы постарше, Андрей Соболь[65] и Михаил Осоргин[66]: оба они эсеры и также недавно вернувшиеся эмигранты.

Отнюдь не консерватором является в это время и сблизившийся с Толстым Владислав Ходасевич (он служит секретарём редакции «Народоправства», где печатался Толстой). Ходасевич выделяет знакомство с Толстым в заметке «Канва автобиографии (до 1922)» – лаконичном тексте, куда вошли только самые важные события[67]. Той зимой Толстой вместе с Гершензоном организовали помощь Ходасевичу. Это явствует из переписки Гершензона:

Гершензон — Андрею Белому

21 декабря 1917 г. Москва.

Москва, 21 декабря 1917 г.

Милый Борис Николаевич,

У меня к Вам дело. Владисл<ав> Фелиц<ианович> Х<одасе-вич> находится в крайне стесненном положении; необходимо ему помочь. Мы с А.Н.Толстым придумали литературный вечер, и одна богатая дама предоставила для этого залу в своем доме возле Арбата. Можно собрать тысячу рублей. Помогите – не откажитесь участвовать; прочтите что-нибудь, стихи новые, или отрывок из 2-й части Котика Летаева. Будут участвовать еще: Вяч<еслав> Иван<ович>, Бальмонт, А.Н.Толстой. Вечер предположено устроить 28-го или 29-го декабря. Будьте так добры, ответьте мне или сейчас, или завтра до 12 час., и в случае согласия сообщите, какой из этих двух дней Вы предпочитаете.

Знаю, что Вы заходили ко мне, и жалею, что не застали. Приходите посидеть вечерком, — после 8-ми я всегда дома и всегда буду Вам рад.

Ваш М.Гершензон[68]

Летом 1918 г Толстой посещает Ходасевича и пишет об этом в дневнике:

«У Ходасевича. Вид на Москву-реку. Вокзал, затонувшие баржи, лодки. Вдалеке налево мост и в четырехугольной башне огонек. Он расс<казывает>, как на Новинском бульваре на скамейке спят три красногвардейца с ружьями. Вокруг собрались няньки, бабы, какой-то старичок с газетой и шепотом пугают спящих»[69].

Эпизод этот попадет в роман «Восемнадцатый год».

Зимой постепенно возрождается Клуб московских писателей. В начале 1918 г. группа писателей организовала бюро для защиты своих профессиональных интересов: в число членов бюро входили Толстой, Зайцев, Бунин, Лидин, Бальмонт, Брюсов, Белый, Иванов, Эренбург, Ходасевич. Замолкший после передряг первой революционной зимы «Клуб московских писателей» в мае 1918 г. переоформился официально на новых основаниях. Газета «Наше время» сообщала: «Возник “Клуб московских писателей”, к которому, не покидая “Среды”, отошла постепенно и часть “признанных”. Во главе этой новой организации стали такие силы, как В. Брюсов, А. Белый, Бор. Зайцев, И. Новиков, А. Н. Толстой и молодежь – Андрей Соболь, В. Лидин, поэты И. Эренбург, В. Ходасевич и др.»[70] Так что, когда мы видим, что возрожденный «Клуб московских писателей» объединил маститых москвичей с молодежью, мы можем сделать вывод, что Толстой фактически интегрировал свое «объединение» в старый символистский клуб.

Но ближе всего он оказывается, и не только по соседству, к салону, собирающемуся в уютном особняке (ранее принадлежавшем А.С.Хомякову) в Трубниковском переулке близ Поварской у Михаила Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных[71]. Этот перенесенный в революционную Москву эмигрантский парижский салон, где эсеровская верхушка сближалась с русским литературно-художественным Парижем, связан – через М. С. Цетлину, одну из наследниц чайной империи Высоцкого, – с большим капиталом, которым распоряжается центр эсеровской организации. Первым мужем Марии Самойловны и отцом ее старшей дочери Александры был виднейший эсер Н. Г. Авксентьев. К тому же клану наследников принадлежит А. Р. Гоц. Ближайшие к дому люди – Б.В.Савинков, И.А.Фондаминский, В.А.Руднев. В Париже в 1910-х гг. Цетлины подкармливали писателей и художников, создали издательство «Зерна», поддерживали издания М.А. Волошина и И.Г. Эренбурга, помогали его литературному журналу. В их салоне размывались границы между политической и литературной элитой.

Вся эта группа вернулась в Россию летом 1917 г. полная энтузиазма, чтобы занять – ненадолго – ключевые места во и при Временном правительстве. Октябрь, разгон Учредительного собрания и подавление эсеровского восстания свели их политические перспективы к нулю, и в конце лета 1918 г. все они возвратились в изгнание.

Зимой 1917 – 1918 гг. Цетлины, верные своей традиции, принимали у себя всех московских писателей: «маститые» Бальмонт, Балтрушайтис, Белый встречались у них с молодыми Эренбургом, Инбер, Ходасевичем; один из вечеров в конце декабря так и назывался «вечер двух поколений»; там весьма разнородная аудитория слушала крайне левых, анархистски (позднее и пробольшевистски) настроенных поздних футуристов – Маяковского, Бурлюка, Каменского; там собирали деньги в помощь М. О. Гершензону, там вчерашние эмигранты – Осоргин, Соболь, Эренбург – встречались с будущими эмигрантами – Буниным, Толстым, Ходасевичем, фрондирующей своими белыми симпатиями Цветаевой. Их дальнейшие судьбы были самые разные: Соболь испытает глубочайшее разочарование в революции и покончит с собой. Осоргин, вернувшись в конце концов в эмиграцию, долго будет сохранять советский паспорт, Эренбург тоже вернется в Париж, но своеобразно: он будет представлять метрополию за границей.

Толстой в своём поведении максимально открыт для общения со старшими и младшими, с правыми и с левыми, с религиозными философами и эмигрантской литературной, часто еврейской, молодежью.

Рассказы революционной зимы. Первым художественным произведением Толстого после большевистского переворота был рассказ «День Петра». Считается, что обращение Толстого к петровской теме произошло в 1916 г. под влиянием В. В. Каллаша, давшего Толстому книгу М. Новомбергского о пыточных актах петровского времени, которая ввела писателя в стихию подлинного русского языка. Нам кажется, однако, что Толстой всё же взялся за эту тему прямо после Октябрьского переворота. Катализатором его обращения к ней с большой вероятностью могла быть статья Р. В. Иванова-Разумника в сборнике «Скифы», первый выпуск которого вышел 1 августа 1917 г. В статье «Социализм и революция» главный идеолог «скифства» трактовал революцию 1917 года как подлинно «народную» и «русскую», не соглашаясь с теми, кто видел только «иноземное», т.е. идейное, западническое её обличье. Разумник утверждал: «в своей революции Пётр I был в тысячи и тысячи раз более взыскующим Града Нового, чем девяносто из сотни староверов, сожигавших себя во имя “Святой Руси”»[72]. Тем самым Иванов-Разумник отмечал духовную направленность, религиозный характер низового революционного движения, в котором революции отказывали московские религиозные философы, видевшие в ней, как мы увидим ниже, только бунт, распад и разрушение.

Текст Разумника, восхваляющий петровскую революцию как подлинно национальную, несмотря на её очевидный антинародный характер, появился в печати ещё до большевистского переворота. Но теперь насильственный большевистский эксперимент бросил новый свет на петровскую параллель Иванова-Разумника. На фоне переживаемой катастрофы Толстой как бы возражает Разумнику на его похвалы Петру: нет, на такую ломку можно было пойти только от ненависти к России. Именно тема петровской нелюбви к России выдвигается на первое место в раннем варианте толстовского рассказа «День Петра» (1917).

Первая публикация отрывка из будущего «Дня Петра» – самое его начало – появилась под заглавием «Трудовой день» в эсеровском журнальчике «За народ»[73] – в первом и единственном его номере, вышедшем в Петрограде 1 декабря 1917 г. (Впервые целиком рассказ был напечатан в петроградском же альманахе «Скрижаль», (Сб. 1, 1918)). Это был тот самый момент, когда все московские небольшевистские газеты были закрыты (см. ниже об однодневной газете московских писателей «Слову – свобода», над которой велась работа в начале декабря). Можно предположить, что публикация в петроградском эсеровском журнале как-то связана с визитом в Москву петроградского писателя Евгения Лундберга, который в очерке «Толпа» явно описал посещение Цетлиных.

Таким образом, даже если верить общепринятой версии, что с текстами петровской поры писателя познакомил историк В. Каллаш в 1916, а не в 1917 году, очевидно, что потребность обращения к петровскому прецеденту возникла у Толстого не раньше октябрьского шока.

В раннем варианте «Дня Петра» подчеркивалась нелюбовь молодого царя к родине, насильственность его переворота: об этом свидетельствуют фразы, впоследствии убранные; мы их выделили курсивом:

Да полно, хотел ли добра России царь Петр? Что была Россия ему, хозяину, загоревшемуся досадой и ревностью: как это – двор его и скот, батраки и все хозяйство – хуже, глупее соседского? О добре ли думал хозяин, когда с перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал из Голландии в Москву, в старый, ленивый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалившимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, индейскими, персидскими купцами у Кремлевской стены, с коровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, со стрелковой вольницей? Разве милой была ему родиной Россия? С любовью и скорбью пришел он? Налетел досадный, как ястреб…[74].

Рецензии на произведения Толстого, появившиеся в московской периодике 1918 г., в основном известны благодаря покойной Алисе Крюковой. В настоящей работе мы, за некоторыми исключениями, сознательно предпочли не дублировать легкодоступные тексты, в частности, опубликованные ею в комментариях к Собранию сочинений в 10 томах (М., 1982), а сосредоточиться на тех текстах и фактах, которые до сих пор не введены в научный оборот.

Московские впечатления Толстого записывались не только в дневнике[75], но также отразились в рассказах «Милосердия!», «Катя (Простая душа)» и впоследствии в романе «Хождение по мукам» и повести «Похождения Невзорова, или Ибикус». Но первым рассказом о новой, пугающей современности был рассказ «Милосердия!». Впечатляет полновесность и символичность повествования:

Он опять остановился у окна. Вдалеке в большом доме светом заката пылали, точно полные углей, множество стекол. Два купола Христа Спасителя протянули над городом два гладких луча…

Поразительно, насколько похожи эти образы и интонации на булгаковские – например, на начало «Белой гвардии». Видимо, не только концепция и общий настрой толстовского романа повлияли на молодого автора в период создания первого романа, но и сама манера письма старшего писателя воздействовала на становление младшего: речь шла именно о революционной прозе Толстого, никогда раньше не достигавшего такой значительности.

Литературное ученичество Булгакова у Толстого заметно не только в сфере пейзажей неба и религиозно-световой символики. Кажется, что и такое ключевое место, как рассуждение о вечности театрального искусства из того же «Милосердия!», отзовется потом в «Белой гвардии»:

И пусть там, за стенами театра, настойчивые и свирепые молодые люди совершают государственные перевороты, пусть сдвигаются, как пермские древние пласты, классы, пусть извергаются страсти сокрушительной левой, пусть завтра будет конец или начало нового мира, – здесь за эти четыре часа итальянского обмана бедное сердце человеческое, могущее вместить волнения и мук не больше, чем отпущено ему, погрузится в туман забвения, отдохнет, отогреется.

Ср. знаменитый пассаж о театральной постановке оперы «Фауст» из начала «Белой гвардии»:

Прогремят события, прошумят темные ветры истории, умрут и снова народятся царства, а на озаряемых рампою подмостках всё так же будут похаживать итальяночки с длинными ресницами и итальянцы с наклеенными бородами, затягивая, заманивая из жизни грубой и тяжкой в свою призрачную, легкую жизнь.

Впоследствии Булгаков будет стремиться печататься в литературном приложении к газете «Накануне», которым руководил Толстой; последний высоко оценит Булгакова и охотно будет его публиковать. Вернувшийся в СССР Толстой произведет сложное и двойственное впечатление на молодого писателя. Само количество встреч и глубина впечатлений, отражённых в дневнике Булгакова, дают понять, насколько важен для него был образ Толстого и насколько сильным оказалось его разочарование[76].

Мы лучше поймем, как читали современники рассказ «Милосердия!», если вспомним, как и где он впервые публиковался и как выглядел первопечатный текст. Начальная глава из рассказа (до описания заката над Москвой) появилась весной 1918 г. в московской либеральной газете «Понедельник власти народа»[77] под заголовком «Я есмь (Глава из рассказа)». Текст отличался от первой полной публикации рассказа «Милосердия!» в сборнике «Слово» некоторыми мелкими, в основном забавными, деталями. В этой первой полной версии он имел конец, снятый в советских изданиях:

Из мрака в такой же мрак безмерный пролетал дьявол, и увидел сверкающую землю. Обвился вокруг нее и заполнил все до мышиной норы своим дыханием, зловещим и безумным. И люди поверили в злые наветы и, как ослепшие, восстали друг на друга. В огне и крови стало гибнуть все, что растет и дышит. Искали милосердия, но помощь не приходила, потому что само небо было отравлено и сумрачно. И я, жаждущий жизни, молю милосердия. Спаси и помилуй! Верю – придет милосердие. Да будет![78]

Этот пассаж не только дает убедительную мотивировку названия, но и сообщает повествованию добавочное, метафизическое измерение. Без него рассказ съеживается до бытовой и даже сатирической картинки и сильно теряет в художественном плане.

Так что, ища литературные прецеденты темы дьявола в революционной Москве, мы обязаны учесть и этот ранний и, видимо, влиятельный контекст. Действительно, перед нами первая художественная реакция на переворот, первый отчет о том, что произошло в душе переживающих его людей.

Если принять гипотезу о связи этого текста с булгаковским романом о дьяволе, то появление Воланда в 1927 г. в Москве выглядит как ревизионная поездка. Этот проективный, формообразующий заряд рассказа «Милосердия!» кажется нам сейчас более существенным, чем рассуждения о крушении «интеллигента» и о том, не слишком ли Толстой опирался на Владимира Соловьева, наподобие тех, что мы находим в тогдашней рецензии Юрия Соболева:

Ал. Н. Толстой в большом рассказе «Милосердия!» стремится вскрыть ту внутреннюю смертельность, которую переживает российский интеллигент, кормчий еще так недавно «хорошо оснащенного суденышка», ныне подвергшегося политическим бурям, растрепавшим хорошо налаженный уют, спокойствие и определенность существования. Теперь и сам «кормчий», вчерашний присяжный поверенный – сегодня едва ли не председатель домового комитета, во власти новых переживаний, смутных и томящих, привести которые в гармонию нельзя ни цитатами из Соловьева, ни попыткой неудачного романа. И надо сказать, что многое в стремлениях самого автора показать хаос «интеллигентской души», кажется натянутым и художественно не во всем оправданным.

Но, как и всегда у Толстого – очарование его свежего и сочного дарования, особенно пленительного в темах чисто лирических, утверждающих любовь торжествующую и дарующую «милосердие» – побеждает некоторое резонерство, проявленное в излишнем цитировании Вл. Соловьева[79].

А.М. Крюкова приводит в комментарии к рассказу любопытнейший отчет из газеты «Вечерняя жизнь» о первом чтении рассказа «Милосердия!» на «вторнике» (у С.Г. Кара-Мурзы):

А.Н. Толстой прочел свой новый большой рассказ, примечательный и по теме своей, выхваченной, так сказать, из самой гущи повседневной <…> [80] жизни <…> Насколько эта вещь характерна именно для наших дней, сказалось в не лишенном меткости замечании одного из слушателей:

– Это, – сказал он, – рассказ о председателе домового комитета <…> Чувствования и переживания толстовского героя, некоторого оставшегося без дела присяжного поверенного Василия Петровича, о коих говорится в рассказе, – они действительно глубоко симптоматичны для российского интеллигента, выброшенного в силу обстоятельств из числа активных участников новой жизни[81].

В Музее редкой книги в Москве хранится вырезка из сборника «Слово» – текст рассказа «Милосердия!» с дарственным посвящением: «Милому Георгию с любовью. В память Октября. А. Толстой». По всей вероятности, автограф адресован Георгию Чулкову и отражает близость двух писателей в самый страшный период. Мы не знаем, когда появилась надпись, но скорее всего – весной 1918 г., когда вышел сборник «Слово». По возвращении Толстого в Россию отношения с Чулковым имели место только поначалу и не получили продолжения, ибо вряд были для них обоих психологически комфортны[82]. Кроме того, первоначальный текст «Милосердия!» в 1923 г. звучал диссонансом к тем идеям, которые теперь выражал Толстой.

Московские события конца 1917 г. отражены и в рассказе «Катя», опубликованном позже, уже в Одессе. Внимание автора в первоначальной версии гораздо больше сосредоточено было на фигуре бандита Петьки, почувствовавшего себя хозяином положения. В его психологии сквозили мотивы, которые потом появятся в речах анархистов в ранней версии романа. Вот монолог Петьки из финала первопечатного текста «Кати»; здесь главное – гипертрофированное «я»:

Нет, я не вор. Я не для того кровь в октябре проливал, чтобы всю жизнь мозоли на руках ковырять. Теперь – все, чего ни хочу – все мое. Вот я для чего воевал. Видишь, – человек за угол заворачивает, – все, что на нем – тоже мое. Только, – пусть его идет пока, разрешаю[83].

В первоначальной версии Петька стрелял первым. Любимый же человек Кати, студент, в первом варианте защищал Москву от большевиков.

«Катя», судя по дневникам, построена на непосредственных впечатлениях, и героиня «списана» с соседки-швеи. Но всё же нам кажется, что комментарий к этому рассказу Толстого должен учитывать замечательное стихотворение Ходасевича «Швея»:

Ночью и днем надо мною упорно

Гулко стрекочет швея на машинке,

К двери привешена в рамочке черной

Надпись короткая: «Шью по картинке».

Слушая стук над моим изголовьем,

Друг мой, как часто гадал я без цели:

Клонишь ты лик свой над трауром вдовьим,

Иль над матроской из белой фланели?

Вот я слабею, я меркну, сгораю,

Но застучишь ты – и в то же мгновенье

Мнится, я к милой земле припадаю,

Слушаю жизни родное биенье…

Друг неизвестный! Когда пронесутся

Мимо души все былые обиды, –

Мертвого слуха не так ли коснутся

Взмахи кадила, слова панихиды?[84]

Именно оттолкнувшись от этого очаровательного двоящегося образа – одновременно «милая земля», но, несомненно, и Парка, – Толстой мог создать свою Катю, простенькую швею, твердо, однако, знающую, где добро, где зло, и карающую злодея.

Итак, идя за старыми, первоначальными, версиями рассказов Алексея Толстого 1917–1918 гг. – «День Петра», «Милосердия!», «Катя» («Простая душа»), мы обнаруживаем произведения фактически другого писателя, спрятанного, собственноручно отмененного – им самим – спустя несколько лет, по возвращении в СССР.

Об этом писателе Юрий Соболев, подводя итоги прошедшего года, высказался так:

«…Ал. Н. Толстой пометил 1917 годом том рассказов «Искры», поставил четыре пьесы («Ракета», «Касатка», «Горький цвет» и «Кукушкины слезы»), напечатал рассказ в альманахе «Творчество», дал прелестную, полную любви, сказку «Синица» (сборник «Эпоха»), закончил <…> историческую повесть «День Петра», откликнулся на трагедию современного русского интеллигента очень жутким и значительным рассказом «Милосердия!» (в сборнике «Слово») и переиздал дополненный том своих сказок.

Это и количественно свидетельствует о богатом запасе творческих сил <…> Думая об этом его богатстве, этой органической, яркой, плодоносящей силе, приходишь к убеждению в некоей расточительности, с коей расходует этот богач свои сокровища! Он щедро расходует запасы своих наблюдений, метких своих словечек, колоритнейших своих изображений. Фигуры яркие, неожиданные; краски – богатейшие; язык – сверкающий, живой, гибкий, полнозвучный. Какое причудливое сочетание подлинной действительности с кошмарами, которые так неправдоподобны и так ядовито-злы, так мучительны.

Быт и боль, явь и сон, правда и выдумка – все перемешано в необычайной пропорции <…> Но главное, конечно, в том, что он – поэт любви, любви всегда торжествующей, побеждающей, и если она и ранит сердце, то все же именно ей поет свои песни Толстой и рассказами, и пьесами. Недаром, – и вполне законно, – назвал он том своего театра «Комедиями о любви».[85]

______________________________________________________________________________________________________

[1] Судейкин Сергей Юрьевич (1882 – 1946), русский художник, близкий к журналу «Аполлон», участник «Голубой розы», в 1910-е гг. Оформитель многих знаменитых спектаклей Мейерхольда, Таиров, Дягилева, друг Толстого. Эмигрировал, жил в Париже и Америке.

[2] А. Н. Толстой. Преображение (о живописи) / Нисхождение и преображение. Берлин, 1922. С. 47-48.

[3] Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940) – писательница, критик, историк театра. Издавала журнал «Северный вестник» (1892–1898). Работала в «Русской мысли». После революции заведовала музеем МХТ, редактировала труды К.С. Станиславского.

[4] Публикацию документов см.: Петелин В. Жизнь Алексея Толстого. «Красный граф». М., 2001. С. 419. По другому мемуарному свидетельству, Толстой вынес решение о прекращении работы в 1915 году над романом «Егор Абозов» после одной из бесед с Ященко (см. сб : Воспоминания об А И. Толстом, М., 1973, стр. 108; Н. Крандиевская-Толстая. Воспоминания. Л., 1977, стр. 117—118).

[5] Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – поэт, прозаик, историк литературы. В юности социалист; вернувшись из сибирской ссылки, стал секретарем редакции «Нового пути», потом, с 1904 г., «Вопросы жизни» – религиозно-философских и литературных журналов леволиберальной ориентации. В 1906 г. выдвинул концепцию «мистического анархизма», издавал вместе с Вяч. Ивановым альманах «Факелы». В 1910-е гг. романы «Сатана» и «Метель» принесли ему успех. В 1917–1918 гг. выпускал газету «Народоправство». В начале 1920-х г. пережил поздний поэтический взлет. Чулкову принадлежат несколько замечательных исторических новелл, опубликованных в начале 20-х гг. В 30-е г. занимался литературоведением и писал исторические романы.

[6] Чулков Г.И. Проклятая десятина // Наши спутники: Литературные очерки. М.; Изд. Н. В. Васильева. 1922. С. 38–43.

[7] Алексеев Г. Живые встречи. Сполохи (Берлин), №8, июнь 1922 г. С. 28.

[8] А. Н. Толстой. Краткая автобиография. Собр. соч. в 10 т. Т.4. – М., 1982. Нам непривычно видеть Толстого нацеленным прежде всего на драматургию, но это так: даже вернувшись в СССР автором известного романа, Толстой заявляет в интервью, что «намерен работать в области театра» (Толстой А. Н. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1947–1952. Т. 13. С. 487).

[9] Н. Эфрос писал в своей рецензии на «Ракету», что эта дисгармоничная и неблагополучная пьеса значительнее и дороже своему автору, чем «Касатка»: Русские ведомости. 16 янв. 1917.

[10] Соболев Юрий Васильевич (1887–1940) – театральный критик, историк театра, чеховед.

[11] Рампа и жизнь. 1918. № 26–30. С. 4–6.

[12] Сестры Герцык. Переписка. М., 2003. C. 155.

[13] Купченко В. Указ. соч. С. 364.

[14] Ветлугин А. Избранные сочинения. Записки мерзавца. М., 2000. С. 141–143.

[15] Современный мир, 1915, кн. 2 . Цит. по: Голлербах А.Ф., Алексей Н. Толстой. Л., 1927. С. 37.

[16] Толстой А.Н. Из дневника на 1917 год // Русские ведомости. 1917 г. № 12. 15 янв.

[17] Волькеншейн Федор Акимович (1874–1937) – адвокат. В начале 20-х гг. жил в Краснодаре, был членом поэтического кружка Е.И. Дмитриевой и ее другом.

[18] Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна (1888–1963) – поэтесса, жена А.Н. Толстого (1914 –1935), мемуаристка, см. «Я вспоминаю» («Прибой», 1959); более полный текст – «Воспоминания», (Л., 1977), несколько другой текст, с восстановлением ряда купюр – в сборнике «Воспоминания об А.Н. Толстом» (М., 1982).

[19] Крандиевский Василий Афанасьевич (1861–1928) – журналист, издатель «Бюллетеней литературы и жизни».

[20] Крандиевская Анастасия Романовна ( ур. Тархова, 1868–1938) – прозаик, в годы революции 1905 года была связана с издателем и меценатом большевиков С.А. Скирмунтом, а также с Горьким, позже отошла от революционных кругов, сблизилась с В.В. Розановым и Е.Н. и С.Н. Трубецкими.Горький писал о ней Чехову в 1900 г.: «Видел писательницу Крандиевскую – хороша. Скромная, о себе много не думает, видимо, хорошая мать, дети – славные, держится просто, вас любит до безумия и хорошо понимает. Жаль ее – она глуховата немного и говоря с ней, приходится кричать». АН СССР.Литературный архив. Горький. Материалы и исследования. Т.II. М.-Л. 1936. С.208.

[21] Крандиевская Надежда Васильевна (1890–1963) – скульптор, младшая сестра Натальи Васильевны.

[22] Жилкин Иван Васильевич (1874–1958) – журналист, писатель. Депутат Государственной Думы, возглавил Трудовую группу, близкую к эсерам (1906). После 1917 г. – секретарь Московского товарищества писателей. Ближайший друг Толстого еще со времен совместной поездки на фронт в 1914 г. и в Англию в 1916 г. Ср. о нем: «…Иван Васильевич Жилкин. один из лидеров партии трудовиков в I Думе.<….>Он был очень умеренным человеком. Меня всегда поражало, как этот нерешительный и очень мягкий человек поднялся в штормовую погоду периода Первой думы на самые верхи полуреволюционной партии.»(Борман Аркадий. А.В.Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. Лувен-Вашингтон, 1964. С. 32. Цит.по Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. М., 1997, С.622.

[23] Радин (Казанков) Николай Мариусович (1872–1935) – сын Мариуса Петипа, драматический актер. В глазах Толстого Радин был олицетворением идеала прекрасного человека. Этот изумительный актер, божественный красавец, воплощавший «театральность» в самом лучшем смысле слова, в 1915–1916 гг. сыграл несколько ролей в пьесах Толстого и полюбил его всей душой. Новый 1917 г. Радины встречали у Толстого на Малой Молчановке с Буниными, И.Ф. Шмидтом, ставившим толстовские пьесы, и его женой, актрисой Е.А. Полевицкой.

[24] Герцык Аделаида Казимировна (1874–1925) – поэтесса, прозаик, переводчица, близкая к кругу символистов и религиозных философов.

[25] Письмо Е.О. Кириенко-Волошиной М. Волошину от 15 (28) декабря 1914 г. // Купченко B. Труды и дни Максимилиана Волошина.1877–1916. СПб., 2002. С. 360.

[26] Там же.

[27] Письмо Е. О. Кириенко-Волошиной М. Волошину от 31 декабря 1914 (13 января 1915 г.) // Там же. С. 361.

[28] В.Ф. Эрн писал об этом вечере Е. Д. Эрн: «Читала стихи свои Крандиевская, мне ее представили как невесту А. Н. Толстого. Оказывается “Алешка” бросил осеннюю свою любовь и воспылал к Крандиевской. Последняя же очень “небесного” направления, судя по стихам и по виду, и “Алешке” придется несколько себя перекрутить…» (Взыскующие града. С. 618).

[29] См.: Купченко В. Указ.соч. С. 365.

[30] Взыскующие града, С.634.

[31] См. Взыскующие града, С.636.

[32] См. Взыскующие града, С.638.

[33] Купченко В. Указ.соч. С.371.

[34] Дымшиц-Толстая (Пессати) Софья Исааковна (1889–1963) – живописец и график. Занималась в Петербурге у С.С. Егорнова (1906–1907) и в школе Е.Н. Званцевой (1908–1910) у Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, затем в Париже в школе «Ла Палетт» у М. Бланш и Ш. Герена (1908). Участвовала в выставках с 1912 г. (Петербург). В 1910 г. исполняла в основном натюрморты (цветы). В годы революции – сотрудница В. Татлина.

[35] Русские ведомости, 14 марта 1917 г. (Речь на организационном собрании Клуба московских писателей 11 марта).

[36] Русские ведомости, 17 марта 1917 г.

[37] Вл. Лидин – псевдоним Владимира Германовича Гомберга (1894–1979) – в 1918 г. молодой адвокат, начинающий писатель, затем автор романов о революции «Под звездами» и «Ночи и дни». В конце 50-х – начале 60-х гг. под видом рассказов о редких книгах сумел рассказать многое о событиях и встречах 1918 г. в Москве («Друзья мои – книги» и «Люди и встречи»).

[38] В 1917 году Толстой получил за «Касатку» Грибоедовскую премию.

[39] Вл. Лидин. Друзья мои – книги. М., 1966., – с.152-154

[40] Впоследствии, пытаясь возродить в 1923 г. свои «Бюллетени», В.А. Крандиевский писал: «Название и тип нашего журнала “Бюллетени литературы и жизни” заимствуются нами у дореволюционного двухнедельника, издававшегося в Москве в течение девяти лет В.А. Крандиевским и А.Н. Толстым». Старик явно лукавит: об участии Толстого вряд ли могла идти речь даже в 1915–1917 гг., когда тот был близок к редакции. Скорее всего, Крандиевский хотел использовать популярность только что вернувшегося в Россию Толстого. Журнал же у него был очень полезный и действительно «нового типа»: он печатал не только обзоры, а и выжимки, по сути представляя собой дайджест. Работали там серьезные люди – библиографический отдел возглавлял И.В. Владиславлев. См.: От редакции. Бюллетени литературы и жизни 1923. № 1. C. 3.

[41] Крюкова А. М. Алексей Николаевич Толстой. М. 1989. С. 65.

[42] Каллаш Владимир Владимирович (1866–1919) – литературовед, библиограф, комментатор полных собраний сочинений Круглова, Лермонтова, Радищева, сочинений и писем Гоголя.

[43] Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939) – литератор, религиозный философ, педагог.

[44] Локс Константин Григорьевич (1889-1956), литератор, однолеток и друг Пастернака, мемуарист, переводчик.

[45] Локс Константин Повесть об одном десятилетии (1907 – 1917). // Минувшее: Исторический альманах. 15. М.; СПб, 1993. С. 74 – 75.

[46] Крюкова А. М. Указ. соч. С. 64.

[47] Цитата восстановлена путем сложения двух источников: В. Петелин. Жизнь Алексея Толстого. «Красный граф». М., 2001. С. 492 и сб. А. Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985. С. 353–355.

[48] Другим источником теософских идей могла стать Н.В. Крандиевская: она была ученицей П. Д. Успенского; Толстой уважительно и заинтересованно отнесся к духовным поискам своей новой подруги. Об этом свидетельствуют астральные мотивы, сопровождающие образ Даши, и оккультная символика в романе.

[49] Ср: «Очень странно то, что я сейчас скажу. Но… мне скучно писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия – скука. Вихрь событий – и – неподвижность. Все рушится, летит к черту и – нет жизни. <…> Это – война, только в последнем ее, небывалом, идеальном пределе: обнаженная от всего, голая, последняя. Как если бы пушки сами застреляли, слепые, не знающие куда и зачем. И человеку в этой «войне машин» было бы – сверх всех представимых пределов – еще скучно». Гиппиус З. Петербургские дневники (1914-1919) N.Y. 1982, С.283-284.

[50] А.Н. Толстой. Материалы и исследования. С. 354.

[51] Свен (Е.Г. Лундберг). Толпа // «Наш путь». 1918. № 1. C. 70–73. «Наш путь», левоэсеровский «скифский» журнал, где печатались Блок, Белый, Есенин, Ольга Форш (под псевдонимом Терек) и её муж Борис Форш, читавший на описанном вечере стихотворение «Толпа» Э. Верхарна, разбором которого заканчивается статья Лундберга. Лундберг Евгений Германович (1883–1965) – петербургский писатель, член группы «Скифы», в 1920 г. уехал в Берлин, в 1922 г. сменовеховец, вернулся в 1924 г.

[52] Цетлин Михаил Осипович (псевдоним «Амари») (1882–1945) – поэт, прозаик, критик. Эсер, в эмиграции до 1917 г., хозяин парижского литературного салона, меценат. В Москве в 1917 – 1918 гг. его дом также стал средоточием литературной жизни. Уехал вместе с Толстым в Одессу, участвовал в «Средах», поддерживал филантропические проекты, помогал писателям и художникам. Реэмигрировал в Париж вместе с Толстым. Редактировал отдел поэзии журнала «Современные записки». В 1939 г. уехал в США, где издавал «Новый журнал».

[53] Если наша реконструкция верна, то не Лундберг ли, в обстановке невозможности печататься в Москве, отвез в Петроград рассказ Толстого «День Петра»?

[54] Бунин И. Окаянные дни. М.,1990. С.73.

[55] Крандиевская А. Р. Непримиримое // Народоправство, 1917. № 9. С. 8–9.

[56]Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – виднейший эмигрантский писатель, прозаик-импрессионист, автор романизированных биографий Чехова и Тургенева. Член «Среды», итальянист. В 1910-х г. Зайцева упоминали вместе с Толстым как младших писателей дворянской темы, затем находили общее в их обращении к теме любви. В 1917 г. напечатал открытое письмо Луначарскому против удушения свободной прессы. Работал в Помголе, был арестован. В 1922 г. выпущен за границу. Жил некоторое время в Италии, а затем до самой смерти в Париже.

[57] Телешов Н. Записки писателя. Воспоминания. М., 1943. С. 84–85.

[58] Ср.: «В декабре 1917 Серафимович за доносы на писателей изгнан из “Среды”. В Книгоиздательстве писателей отказались печататься в одном сборнике с Серафимовичем». Устами Буниных. Frankfurt/Main, 1977. С. 169.

[59] Вл. Лидин. Люди и встречи. М., 1961, с. 138-139.

[60] Кайранский (Койранский) Александр Арнольдович (1884–1955) – художник, ученик К. Юона, автор монографии о нем, поэт, литературный критик. Сотрудник «Утра России», «Русского слова», «Раннего утра» и «Биржевых ведомостей». Рисовал для журналов «Кривое зеркало» и «Рампа и жизнь». Печатался в альманахе «Гриф». В Одессе работал в «Нашем слове» и в «Южном слове». Потом уехал в Крым, оттуда эмигрировал в Лондон. Сотрудничал в парижском «Общем деле», «Зеленой палочке» и «Современных записках» (секретарь журнала в 1921–1922 гг.). Затем помощник режиссера у Балиева и художник-декоратор «Летучей мыши». Выехал с театром в 1922 г. в США, где и остался. Оформлял спектакли Фокина в Нью-Йорке (1923–1924), позднее отошел от искусства и литературы.

[61] Бунин И. Окаянные дни. М.,1990. С. 66. Маяковский писал Брикам в январе 1918 года: «Живу как цыганский романс: днем валяюсь, ночью ласкаю ухо. Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности правильно заметил Кайранский: Дико воет Эренбург,/ Одобряет Инбер дичь его». (Маяковский В.В. Собрание сочинений. В 13 т. М., 1961, т. 13, С.30) И. Эренбург в своих мемуарах первый восстановил конец эпиграммы, купированной и в собрании Маяковского и в соответствующем томе «Литературного наследства».

[62] Вл. Лидин. Друзья мои – книги. М., 1962., с.106.

[63] Инбер Вера Михайловна (Моисеевна), ур. Шпенцер (1890–1972) – поэт, писательница. В 1910-х гг. с мужем, политическим эмигрантом, журналистом Н.О. Инбером жила в Париже, где в 1914 г. вышла её первая книга стихов «Печальное вино». С 1917 г. в Москве. Вторая книга «Бренные слова» появилась в 1922 г. в Москве. Несколько стихотворений в ней описывают события и встречи 1917–1918 гг. (Одно посвящено Н.В. Крандиевской.) Инбер уехала из Москвы в Одессу и реэмигрировала в 1919 г. в Париж, но в 1922 г. вернулась. С 1922 г. в Москве. В 20-е годы входила в группу конструктивистов. Написала об Одессе лет революции лучшую свою книгу «Место под солнцем» (1928). Дальная родственница Троцкого. В 1930-е годы отмежевывалась от троцкизма. Некоторые детские стихи Инбер стали классикой.

[64] В том же доме раньше жила Цветаева, а в описываемый период – Е.О.Волошина и Елизавета (Лиля) Эфрон и ее подруги-актрисы.

[65] Соболь Андрей (Юлий) Михайлович (1888–1926) – писатель, эсер, в 1906 г. сослан, в 1909–1915 в эмиграции. Вернулся после февральской революции. Был комиссаром Временного правительства на Северном фронте. В 1918–1920 гг. в Киеве, Одессе, Крыму. Лучшие вещи написал в 1920-х гг. Покончил с собой. Он является центральной фигурой в замечательном по глубине и подробности реальном комментарии С. Лущика к повести Валентина Катаева «Уже написан Вертер» (Катаев В. Уже написан Вертер. Лущик С. Реальный комментарий к повести. Одесса, 1999. С. 68–214).

[66] Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич (1872–1942) – журналист, прозаик. В 1908–1913 гг. эмигрант, в 1916 вернулся в Россию. В 1921 г. сослан в Сибирь, в 1922 выслан из России на Запад, где стал одним из виднейших русских прозаиков. Возглавлял масонскую ложу. Сохранял советское гражданство.

[67] Вл. Ходасевич. Собрание стихов. В 2 т. Париж. 1982. Т. 1. С. 205.

[68] По всей вероятности, Белый в этом мероприятии не участвовал. 31 декабря 1917 г. Гершензон писал брату: «Один мой приятель, поэт, впал в большую нужду; чтобы достать для него денег, я с А.Толстым попросили у одной богатой дамы, еврейки, устроить в ее доме литературно-музыкальное утро. Она с восторгом согласилась, ей лет 30, она – д<окто>р философии немецкого университета, весьма образованная, и муж ее пишет стихи. Она раздала карточки своим знакомым, по 25 руб., и собрала 1250 руб.; и взяла с нас слово, чтобы мы, участники, после концерта остались у нее закусить. Читали: А.Толстой, Бальмонт, Вяч.Иванов <…>» (РГБ. Ф.746. Карт.20. Ед. хр.27. За предоставление этих сведений выражаем глубокую признательность И. Андреевой). О помощи и поддержке Гершензона Ходасевич упоминает в мемуарном очерке о нем (1925), вошедшем в его книгу «Некрополь»: «…если б не Гершензон – плохо мне было бы в 1916-1918 годах, когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги <…>». (Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. М, 1997. Т.4. С.101). (прим. ред.) – Переписка Андрея Белого и М.О.Гершензона. // In memoriam: Исторический сборник памяти А.И.Добкина. СПб., Париж, 2000. С. 260.

[69] Толстой А. Н. Материалы и исследования. М., 1985. С. 362.

[70] Попов Вяч., Фрезинский Б. Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества. Т. 1. 1891–1923. СПб., 1993. С. 151.

[71] Цетлина Мария Самойловна (ур. Тумаркина, 1882-1976), жена Михаила Осиповича Цетлина, одна из наследников чайной фирмы Высоцкого, ученая женщина, вместе с мужем помогала писателям. Толстого за переход к сменовеховцам Мария Самойловна резко осудила, порвала с ним отношения. Коллекция картин Цетлиных находится в музее Цетлиных при Музее русского искусства в Рамат-Гане (Израиль), их книжное собрание – бесценное пособие для изучения русского ХХ века – хранится в Национальной библиотеке в Иерусалиме.

[72] Иванов-Разумник Р.В. Социализм и революция. // Скифы. Сб. 1. Пг., 1917. С. 212.

[73] Журнал «За народ», № 1, 1 декабря 1917 г. (он же последний) – двухнедельный общественно-политический, научный и литературный. Издание Военной комиссии при ЦК П С.Р. Ред. В. Утгоф, М. Никаноров. Владимир Утгоф-Дерюжинский впоследствии в 1922 г. проходил по печально знаменитому процессу эсеров.

[74] В Одессе Толстой изменил эту фразу на «Налетел с досадой» – что и сохранил в последующих версиях. Алексей Н. Толстой. Наваждение. Рассказы 1917–1918 года. Изд. Южно-Русского о-ва печатного дела, Одесса,1919. С. 9.

[75] Он опубликован – с цензурными пропусками – в книге «А.Н. Толстой. Материалы и исследования».

[76] Эти встречи отразил дневник Булгакова за 1923 г.: М., 1990. C. 7–9, 11, 34. Их литературные отношения откомментированы Мариэттой Чудаковой: Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, С. 261 и сл.

[77] Понедельник власти народа. 1918. № 4. 23 марта (н. ст.) C. 3.

[78] Слово. Сб. 8. M.: Книгоиздательство писателей в Москве, М., 1918. C. 87.

[79] Соболев Ю. Прозаики «Слова» // Понедельник. 24 (11) июня. 1918.

[80] Купюра А.М. Крюковой.

[81] Вечерняя жизнь. 16 апр. 1918. Цит. по комментарию А.М. Крюковой: – Толстой А.Н. Собрание сочинений: B 10 т. М., 1982. Т. 2. С. 587. Младший коллега и ученик Толстого, писатель Вл. Лидин, совсем иначе видел психологические изменения, произведенные в душах неслыханными бедствиями:

Кровь, долго лившаяся на земле, научила каждого любить свой кров; в пламенных юношах дикое буйство <…> страстей к случайным безумным подругам обратилось в самую прочную, верную любовь к самой седой подруге – матери. Мир, изойдя кровью, отчаявшись в собственном отвержении, начал строить свой малый отчий кров; тепло и крыша стали важнее всех весёлых прихотей; от дальних смутных блужданий люди вернулись к земле, стали собирать в ладонь крошки со стола, как крошки священной просфоры.