Глава 13. Человек меняет вехи: заметки на полях

Парижская ситуация и начало сменовеховства.

Тема «Толстой и сменовеховство» затрагивается в глубоком и подробном исследовании Лазаря Флейшмана и супругов Хьюз, а в боковом ракурсе затронута и в новейшем горьковедении — в книге Н.Н.Примочкиной «Горький и писатели русского зарубежья»[1], где окончательно развеивается олеографическая версия о том, что Горький якобы способствовал возвращению Толстого.

Однако, и новая картина зияет провалами и неясностями. Почему именно Толстой первым сблизился со сменовеховцами, с кем из них он обсуждал свое присоединение к их платформе, что было ему обещано? Было ли возвращение необходимой частью схемы? Был ли переезд в Берлин связан с планом создания сменовеховской газеты или газету создали «под него»? Кто и где принял это решение или проект решения в конце лета или осенью 1921 г. – при том, что разговор о литературной политике в Агитпропе состоялся только в феврале 1922 г.? Кто поощрял сменовеховцев? Только что созданное ГПУ с недавно перешедшим туда из секретариата ВСНХ Яковом Аграновым, который осенью 1921 г. уже вынашивал планы «Треста», кто-то в Агитпропе или в Наркоминделе?? Под чьи обещания сменовеховцы переехали в Берлин? Как финансировалась газета и через какое подставное лицо? Одним словом – как связано появление «Накануне» с другими проектами, направленными на разложение эмиграции?

И, наконец, наведение мостов с Советской Россией было для эмиграции главным событием 1921–1923 гг., в котором участвовали тысячи людей, по-разному пытавшихся преодолеть раскол. Хотели бы вернуться сотни тысяч. Взвешивали возможность возвращения многие. Реально вернулось несколько десятков человек. Но, кажется, ни один их них не вызвал ни такой паблисити, ни такого шквала гнева, как Алексей Толстой. Почему?

Чем был берлинский период для творчества Толстого? Как изменилось его положение в литературе? Что означал в этой ситуации отъезд? До какой степени Толстой был свободен тогда в принятии решений? Остается надеяться, что заданные вопросы «вызовут к жизни» новые материалы, и история поделится с нами своими секретами.

Настоящая главе никоим образом не является полным и последовательным описанием эмигрантского периода Толстого, с обязательными живописными подробностями из многочисленныхвсех мемуаров. Задача настоящей работы —«расстановка фигур» — то есть группировка и осмысление уже известных, но пока еще никем не сводившихся вместе данных, с целью выявить логику действий главных лиц этой истории. Документальные ключи к этой истории до сих пор скрыты; предложенные построения представляют собою не утверждения, а вопросы, на которые, я надеюсь, существуют ответы.

Взлет и падение. У Толстого были причины в 1919 г. считать себя главной фигурой литературного Парижа: ведь Бунины до начала 1920 г. оставались в Одессе, а Мережковские до поздней осени 1920 г. — в Петербурге. Толстой написал Бунину несколько писем, звал в Париж, маня широкими возможностями[2].

16 февраля 1920 г., за месяц до приезда Бунина, Толстой сообщает в Берлин Ященко о парижских издательских начинаниях:

…Здесь создается крупное издание: 6 томов по русской литературе и искусству. Капитал 720 тыс. Я приглашен главным редактором. В течение двух недель – дело должно оформиться, т.е. нам выдадут двухсоттысячный аванс и тогда мы приступаем к первому тому. [3]

Условия для авторов он обещает роскошные, печатать же серию хочет в Германии и просит Ященко взять это на себя, за помесячную плату. В том же письме Толстой пишет о затеваемом журнале «Грядущая Россия». Он обещает Ященко 500 экземпляров первого номера, который еще печатается.

Но вот приезжает Иван Бунин – он сам звал его в Париж, маня широкими возможностями. Через неделю после приезда Бунин записывает в дневнике:

Толстые здесь очень, очень поправились. Живут отлично, хотя он все время на грани краха. Но они бодры, не унывают. Он пишет роман. Многое очень талантливо, но в нем «горе от ума». Хочется символа, значительности, а это все дело портит. Это все от лукавого [4]. Все хочется лучше всех, сильнее всех, первое место занять[5].

Видимо, подобные амбиции отчетливо прочитывались в поведении Толстого. Но место первого писателя эмиграции в Париже, как было и в Одессе, отныне принадлежало Бунину. Чтоб утвердить себя, Толстой должен был сделать рывок, выступить с крупной вещью на современную тему. Пока у него не было собственного романа, первенство Бунина – и социальное, и литературное – казалось абсолютным и не оставляло честолюбивому сопернику никаких надежд. Поэтому на свой роман о революции – «Хождение по мукам» — Толстой сделал главную ставку.

Но внезапно печатание романа застопорилось. Журнал «Грядущая Россия» (про который Толстой сам говорил, что организовал его, чтоб печатать свой роман) внезапно погиб. Почему весной 1920 г. после всего двух номеров, прекратилась «Грядущая Россия»? Никто этого вопроса, кажется, не задавал.

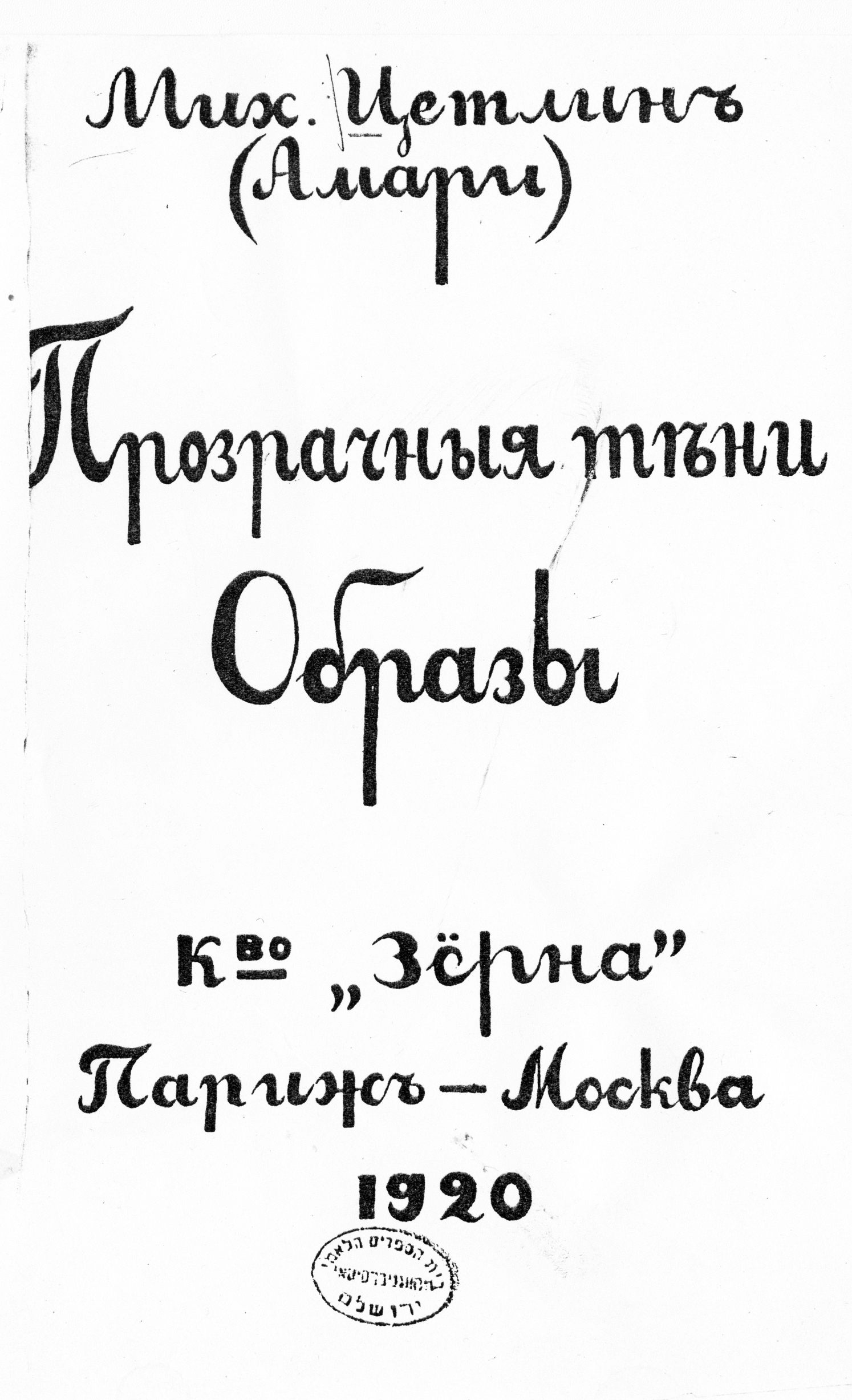

В списке участников некоторые люди, как И.И. Бунаков-Фондаминский и М.В. Вишняк[6], были знакомы Толстому по московским и одесским оппозиционным газетным проектам 1918 -1919 г., связанным с парижским эсеровским центром, за которым стояла чета Михаила Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных, наследников чайной империи Высоцкого. Толстой дружил с Цетлиными, переехавшими летом 1917 г. в Россию, и сотрудничал в московских оппозиционных газетах, ими финансируемых — от однодневной газеты «Слову — свобода!», вышедшей в начале декабря 1917 г. до «Возрождения», выходившего поздней весной 1918 г., а затем вместе с ними отправился в Одессу, и, через полгода, далее в Париж.

Главным лицом, идейным руководителем журнала был М.А. Алданов[7]. Все это — будущие руководители журнала «Современные записки». Известно, что к первоначальному финансированию «Современных записок» был причастен А.Ф Керенский, через которого поступили средства от правительства Чехословакии. Однако организация этого нового журнала началась лишь летом 1920 г., вскоре после сворачивания «Грядущей России». Кто же финансировал «Грядущую Россию»? Приходится думать, что сами Цетлины, возможно, при участии Союза городов — Земгора, располагавшего крупными суммами. Во главе этой организации стоял Н.Д. Авксентьев, зять М.С.Цетлиной.

(Толстой был, еще по военным временам, знаком и с другими важными деятелями союза – с В.Вырубовым (о котором он написал восторженную статью в начале 1917 г.), а главное — с дружественным ему князем Г. Львовым[8] (в 1919 г они в Париже издали по-русски и по-французски яростную антибольшевистскую брошюрку «A nos freres aines!» — «К нашим старшим братьям!» (см. приложение).

А nos freres aines

Состав редакции «Грядущей России» был неоднороден: наряду с эсерами в журнале участвовали гораздо более «правые»: старый общественный деятель Н.В. Чайковский[9], отошедший от эсеров и близкий к кадетам, кадет Г.Е.Львов, барон Б.Э.Нольде,[10] «русский француз» психолог В.А. Анри[11] (в своей собственной статье в первом номере журнала почему-то возложивший вину за современный мировой кризис на Эйнштейна), сам Толстой, который фактически возглавлял там отдел беллетристики, и приехавший Бунин, почетно приглашенный на заседания редколлегии. «Грядущая Россия» была для Цетлиных первой «пробой» толстого журнала, и они, по причинам, о которых можно только догадываться, явно сочли ее неудачной.

Толстовские шансы пошли вниз, когда приехал Бунин. Авторитет его был несравним с толстовским. Бунин имел успех именно там, где Толстой был всего слабее – в прямом слове, в журналистике, – и, по нашему предположению, быстро затмил его звезду, взошедшую поначалу в парижской среде. Насмотревшийся на одесских большевиков Бунин настроен был непримиримо. Отчётливая его позиция выигрывала по сравнению с уже не столь внятной и не столь правой, как в 1919 г., позицией Толстого. Политические статьи он, как и Толстой, печатал не в эсеровских «Последних новостях», а в гораздо более правом «Общем деле» Бурцева, русских социалистов не одобрял (иногда и публично, в печати), но социалисты Цетлины охотно включали его в свои литературные проекты.

Самое любопытное, что при этом они исключали из них сравнительно более умеренного Толстого. Почему социалисты Цетлины повели себя столь парадоксально? Очевидно, потому, что декларируемой целью журнала было объединение разных политических лагерей внутри эмиграции. Причина охлаждения Цетлиных к Толстому была, как нам кажется, не политической.

Замышлявшуюся серию из шести томов постигла та же судьба, что «Грядущую Россию». 10 апреля Толстой опять упоминает о ней в письме к Ященко, но уже в разочарованном тоне: «С большим историческим изданием пока заминка из-за общеполитических дел – люди, обещавшие деньги, сами сейчас пока без денег[12].»

В том же письме то же самое сообщается и о журнале: «Журнал мы будем печатать в Германии, но пока опять все это время была задержка с деньгами…».

Возникает план писательского издательства на паях «Русская земля» – ведь в Париже уже собралось несколько крупных авторов, ранее связанных с московским Книгоиздательством писателей: Бунин, Куприн, Толстой. Толстой донельзя дружествен, полон планами сотрудничества, энергичен (и сетует, что нет энергичных людей, сплошные сопли и т. п.) Они с Буниным близки, как никогда до того. Деньги должен дать Цетлин – часть обещает дать Земгор:

Вчера Мих. Ос. [Цетлин – М. Г.], Толстой и Ян были вечером у Львова <…> Говорили об издательстве. <…> С маленькими деньгами начинать не имеет смысла. В Берлине затевается книгоиздательство, основной капитал 8.000.000 марок. Они хотят приготовить русские книги для будущей России. <…> Ян возражал, говоря, что можно и здесь устроить книгоизд[ательство], т. к. здесь можно собрать хороший букет из современ[ных] писателей. <…> Редакторами намечаются Ян, Толстой и Мих. Ос. <…>.[13]

Казалось бы, все прекрасно. В Берлине будет издательство И.В.Гессена[14], а в Париже – цетлинское. Но уже через два два дня Цетлин передумал. 19 апреля Вера Бунина записывает:

Вчера, очень волнуясь, Мих. Ос. сказал Яну, что он окончательно пришел к заключению, что не может принимать участие в книгоиздательстве. <…> М. С. <…> сказала мне, что причина Толстой. Но более подробно она ничего не объяснила.

После того мы решили пойти к Толстому на новую квартиру. <…> Ал. Ник. спал, но скоро проснулся. Мы рассказали об отказе М. Ос., он объяснил это тем, что Мих. Ос. испугался того, что слышал о немецком книгоиздательстве. [15]

Толстой явно не знал – или не хотел знать – что тот отказался от проекта из-за его участия. Выходит, что у него уже в начале 1920 г. отнюдь не было полного взаимопонимания с главной движущей силой всех парижских литературных затей – Цетлиными. Чем он их против себя настроил? Мемуаристы, наряду с общим осуждением его моральной нестойкости, упоминали и неаккуратность в отдаче долгов (и даже взятых на время вещей); все же, чтобы отвергнуть проект издательства, причина должна была быть более веской. Бунин, сотрудничавший в «Знании», проведший столько времени у Горького на Капри, впитал неписаный кодекс литературного поведения и не делал ошибок. По нашему предположению, именно в такой ошибке, сделанной Толстым, и лежит разгадка того, почему Толстой был вытеснен из больших парижских литературных проектов.

Цетлиных могли покоробить антисемитские нотки в Главе VII (впоследствии исключенной) «Хождения по мукам», где большевик Акундин вместе с поэтом Бессоновым выходят из дома сатанинского социолога и журналиста с вампирической внешностью по имени Юрий Давидович Елисеев. Семитское отчество этого персонажа указывается лишь в версии «Грядущей России». Уже при перепечатке вводных глав романа в приложении к первому номеру «Современных записок» Толстой антисемитские нотки снял. Мы вправе думать, что именно они были причиной закрытия «Грядущей России», журнала, где Толстой мог контролировать литературную политику, — поскольку журнал закрылся сразу после выхода второго номера, где появилась указанная глава[16].

Парижское кооперативное издательство «Русская земля» было организовано в 1920 г., на полиграфической базе Союза городов. Возглавлял издательский комитет «Русской земли» глава издательства Земгора Т.И.Полнер,[17] участвовали Бунин, Куприн, Мережковские, Бальмонт, Зайцев. В книгоиздательстве Земгора вышел единственный том серии «Русские писатели» под редакцией Бунина, посвященный 18-му веку – все, что осталось от первоначального многотомного плана серии. Но и в «Русской земле» руководящая роль досталась не Толстому, хотя переиздания двух его книг она все же выпустила.

Похоже, что Толстой ревниво отнесся к тому, что и в этом издательском проекте руководящая роль досталась не ему. Изгнанный из редакций, лишенный возможности публиковать роман, он отступил в детскую литературу: весной 1920 г. дописал «Никиту Шубина» (впоследствии «Необыкновенное приключение Никиты Рощина», вещь, по нашему предположению, начатую еще в Одессе); из-за этого рассказа произошла его бессмысленная ссора с Буниным, в подтексте которой — вся эта апрельская ситуация, видимо, для Толстого очень тяжелая:

Толстой сделал вчера скандал Т. Ив. Полнеру за то, что тот не мог дать ему сразу денег за рассказ «Никита Шубин», т. к. еще не было постановлено в Объединении, брать ли этот рассказ для беженских детей или нет <…>Ян после завтрака <…> возвращался с Поляковым[18] и Толстым. Толстой снова кричал, что он «творец ценностей», что он работает. На это Ян совершенно тихо:

— Но ведь и другие работают.

— Но я творю культурные ценности.

— А другие думают, что творят культурные ценности иного характера.

— Не смей делать мне замечания, — закричал Толстой вне себя, — Я граф, мне наплевать, что ты — академик Бунин. — Ян, ничего не сказав, стал прощаться с Поляковым <…> потом он говорил мне, что не знает, как благодарить Бога, что сдержался.

Тих. Ив. < Полнер — М. Г. >очень расстроен, не спал всю ночь. И правда, он всегда старался помочь писателям <…> и вдруг такое оскорбление. Ян, как мог, успокоил его. И прямо оттуда поехал к Тэффи на репетицию писательского спектакля. <…>

Когда пришел Толстой, он подошел к Яну и сказал: «Прости меня, я чорт знает, что наговорил тебе», и поцеловал его.<…>

Все это я записала со слов Яна.<…>

18 апр./1 мая.

Наш Светлый Праздник. Встретили мы его в церкви.<…> Сначала Толстые стояли от нас поодаль. Но после христосования они позвали к ним разговляться. <…>таким образом, окончательно помирились Ян и Алеша.[19]

Здесь характерен повод: издательский комитет еще не постановил, брать ли толстовский рассказ для детей беженцев, поэтому Толстой должен сидеть без денег. Он сведен на уровень безответного литературного пролетария, а «объединение», куда его не зовут, цензурирует его и решает, пригоден ли он для читателя. Речь вдобавок идет о рассказе для младшего возраста!

Летом писатель нашел себе нишу в детском журнале «Зеленая палочка», созданном его тогдашним приятелем Дон Аминадо: здесь и вышло его классическое «Детство Никиты» (1920), а в «Библиотеке «Зеленой палочки» тогда же появилось «Необыкновенное приключение Никиты Рощина» – как стал теперь называться рассказ «Никита Шубин».

Для 37-летнего автора, которого только что подхватил ветер успеха, резкое снижение в статусе и утрата престижа могли показаться катастрофой. Эмигрантские кружки – структуры закрытые, тяготеющие к застою; социальной мобильности там не было никакой, и вместе с надеждами убавлялись, соответственно, и финансы. Жизнь Толстых «на грани краха» в Париже упоминается во многих воспоминаниях – неодобрительно у Бунина, юмористически у Тэффи, драматически у самой Крандиевской и ее сыновей.

И у нее, и особенно у Ф.Ф.Крандиевского чувствуется некоторое напряжение в отношении Цетлиных. Создается ощущение, что Толстые не могут чего-то простить Цетлиным. Конечно, Толстой в конце концов узнал или догадался о том, что Цетлин не пожелал тогда создавать издательство из-за него. Конфликт как-то рассосался: с начала 1921 г. начинает выходить журнал «Современные записки», и Толстому дана была, наконец, возможность опубликовать в нем свой роман целиком (уже вышедшие в «Грядущей России» главы были напечатаны в приложении к первому номеру нового журнала). Однако, в руководство своим литературным проектом Цетлины все же его не позвали, несмотря на то. что с осени 1920 г. он стал вместо «Общего дела» печататься в близких им «Последних новостях».

Порча отношений всегда отражается в мелочах. Тут и история с пишущей машинкой, которая, по версии Цетлиных, ему одолжена и не возвращена, а по версии Крандиевского – подарена. Здесь и эпизод, записанный Буниной: Бальмонт во время визита Эренбурга рассказывает, как в Советской России он воровал сухари со стола с голода, Эренбург вспоминает, как сам он голодал в юности, не в России, а в Париже. «И часто, уходя из дому богатых людей после вечера, подбирал окурки, чтобы утолить голод, в то время как эти люди покупают книги, картины. –Ну, да мы знаем, кто это, – вставил Толстой, – это наши общие друзья Цетлины»[20]. Здесь и уязвленное замечание Крандиевской, что в эмиграции с голоду пропасть не дадут, а ходить в рваных ботинках дадут. Все вместе складывалось в картину достаточно унизительной зависимости. Весьма вероятно, Толстой почувствовал себя оттесненным на социальную периферию и испугался бесперспективного прозябания.

Конечно, не вошедшая в поговорку любовь к достатку, комфорту и т.д., а прежде всего честолюбие, жажда первенства подталкивали Толстого к поискам новой яркой роли, в которой он не имел бы соперников. Так и интерпретировал его сменовеховство Алданов, который дружил с Толстым в Париже, но не мог ему простить сменовеховства:

Мне более менее понятны и мотивы его литературной слащевщины: он собирается съездить в Россию и там, за полным отсутствием конкуренции, выставить свою кандидатуру на звание «первого русского писателя, который сердцем почувствовал и осмыслил происшедшее», и т.д. как полагается [21].

Возможно, именно Алданов способствовал тому, что роман Толстого был все-таки напечатан в «Современных записках». Прослеживается некая неравнодушность к Толстому с его стороны, например, 26 июня 1922 г. в первом номере парижской газеты «Слово» (под ред. С.Ф.Штерна, бывшего редактора «Одесского листка») он, отвечая на анкету, кто в эмиграции наиболее выдвинулся из писателей, начал свой список с Алексея Толстого. Похоже, что Алданов и концептуально был ближе к Толстому, чем к своим коллегам-эсерам. Безотрадная картина Французской революции, нарисованная Алдановым в романе «Девятое Термидора» (Берлин, «Слово» 1923), весьма схожа с толстовским «Дантоном».

Многие страницы в этом романе прочитываются как прямая реакция на сменовеховство: так, английский посланник граф Семен Романович Воронцов рассказывает герою:

Теперь вдобавок <…>появилось еще новое эмигрантское течение. Оно призывает к возвращению во Францию и к совместной работе с якобинцами. Но об этих господах и говорить не стоит, — сказал с презрением Воронцов. — Я не люблю ни эмигрантов, ни якобинцев; но кающиеся эмигранты,как и кающиеся якобинцы<…>, внушают мне совершенное отвращение… Вполне возможно, что эти господа и подкуплены, — якобинцы тратят большие деньги на развращение эмиграции.[22]

В направлении «гранитной глыбы». Вскоре выясняется, что на Толстого в свое время уже произвели патриотическое впечатление и польская кампания, и те эмигрантские импульсы к сближению и большевизму, которые впервые ощутимы стали в 1920 г. – пражский сборник «Смена вех», берлинская газета «Голос России». Оказывается, в 1920 г. его уже посещали мысли о переезде в Берлин, как то явствует из письма Толстого к его давнему другу А. С. Ященко от 16 февраля 1920 г.:

И ещё – Господь Бог сохранил меня от того, чтобы не кончить роман в октябре, ноябре. С тех пор я очень, очень многое понял и переоценил.

Я совсем согласен с тобой в твоем взгляде на Россию. Знаешь, к этому подходят теперь почти все. За один год совершилась огромная эволюция; в особенности в сознании тех, кто стоит, более или менее, в стороне. Те, кто приезжает из России, — понимают меньше и видят близоруко, так же неверно, как человек, только что выскочивший из драки: морда еще в крови, и кажется, что разбитый нос и есть самая суть вещей.

Когда началась катастрофа на юге, я приготовился к тому, чтобы самому себя утешать, найти в совершающемся хоть каплю хорошего. Но оказалось, и это было для самого себя удивительно, что утешать не только не пришлось, а точно помимо сознания я понял, что совершается грандиозное — Россия снова становится грозной и сильной. Я сравниваю 1917 год и 1920, и кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх. Конечно, в России сейчас очень не сладко и даже гнусно, но, думаю, мы достаточно вкусно поели, крепко поспали, славно побздели и увидели, к чему это привело. Приходится жить, применяясь к очень непривычной и неудобной обстановке, когда создаются государства, вырастают и формируются народы, когда дремлющая колесница истории вдруг начинает настегивать лошадей, и поди поспевай за ней малой рысью. Но хорошо только одно, что сейчас мы все уже миновали время чистого разрушения (не бессмысленного только в очень высоком плане) и входим в разрушительно-созидательный период истории. Доживем и до созидательного.[23]

Пассаж о тех, кто приезжает сейчас из России, особенно показателен. Только что прошла вторая эвакуация Одессы, и Толстого, уже несколько отдохнувшего и расслабившегося, раздражает экстремизм новичков, то есть Бунина.

Почему Толстой в феврале 1920 г. с ужасом писал, что мог ведь и кончить роман в октябре? Потому что в октябре 1919 г. добровольческая власть на юге, восстановленная в конце лета, еще казалось прочной. Эмигрантские писатели, в том числе Толстой, печатались в одесских газетах. Если бы Толстой закончил роман в октябре, его звучание было бы, конечно, иным, однозначно антибольшевистским. Но в начале 1920 г. все опять переменилось, судьба Одессы висела на волоске, и пережившие «первых большевиков» беженцы благоразумно не стали дожидаться финала. Гражданская война кончалась.

Уже осенью 1920 г. Толстой выражает новые свои настроения в печати: это рецензия на французский роман о России, «Нить Ариадны» Клода Ане[24] , в которой говорится:

Что будет с Россией, мы не знаем и ни предугадать, ни даже увидеть во сне не можем. Но если все сыны России будут верить в конечное добро ее, то как может оно не совершиться? Наоборот, если мы будем верить, что под каждым картузом красноармейца, под каждой заскорузлой мужицкой рубашкой, — грабитель и негодяй, что каждый, носящий кокарду белогвардейца,— погромщик и реакционер, что под каждым потертым пиджачком русского интеллигента бьется дряблое, заячье сердце, — то я спрашиваю: как может совершиться добро?[25]

Здесь еще к прощению противника призываются обе стороны. Очевидно, добро есть национальное примирение. Чтоб достигнуть его, Толстой заклинает своего читателя делать то же самое, что он устами своего героя Посадова призывал делать осенью 1918 г.: верить, ср.:

Если у большевиков до сих пор была сила, то это сила веры в свою конечную победу над миром, то есть в торжество того. что они считеют высшим добром. Если у белых до сих пор была слабость, то это слабость, проистекающая от некоторого отвращения к современной России, ко всему народу, совершившему злое дело распадения; в движении белых была вера в победу, в устройство правового порядка; но этого мало, — должна быть беспорочная вера в Россию, в ее высокую Правду.

Конечно, дело в вере. Но и вера требует так называемой «почвы под ногами». Боже мой, как нетрудно найти эту почву! Россия живет не только эти три года, и живое ее тело раскинуто на сотни лет по ту и другую сторонну сегодняшнего мгновения. Если добро в непрерывном создании космоса, а зло — в распадении и хаосе, то не нужно больших усилий, чтобы в жизни России найти себе не только почву, — но доброкачественную гранитную глыбу, — упереться в нее обеими ногами.

Однако призыв Толстого направлен прежде всего к эмиграции, которая повинна в некотором отвращении к современной России. Трудно отделаться от мысли, что острие толстовской полемики направлено против Бунина с его «Окаянными днями». Характерная деталь: «почве» народолюбия Толстой явно предпочитает здесь «гранитную глыбу», извечный образ русской государственности.

Действительно, тем временем государственная мощь новой России, столь важная для Толстого, всё крепла; раздваиваясь, как и все в его кругу, между радостью, вызванной укреплением России и ненавистью к большевикам, он возлагал большие надежды на Кронштадтское восстание. Большевики удержались, но введение ими новой экономической политики весной 1921 г., казалось, обещало возврат к нормальному состоянию: в перспективе замаячило национальное примирение. Границы больше не были герметически закрыты. Русские потянулись за границу. Однако приехавшие сразу же принялись рассказывать ужасы о происходящем в Советской России. Власти всполошились и решили больше никого не выпускать. Все лето 1921 года на верхушках идёт обмен письмами по вопросу, выпускать ли тяжело больного Блока. Наконец в конце июля происходит перелом. Политбюро разрешает Блоку выезд – правда, он уже не может им воспользоваться. Разрешение получает и Сологуб, но не уезжает, потому что, измученная ожиданием, кончает с собой его жена.

С мая 1921 г. в переписке между М. И. Бенкендорф и Горьким обсуждается выезд последнего за границу на лечение. Мария Игнатьевна мечтает о работе в Берлине, в одном из издательств – Гржебина[26] или Ладыжникова[27] (З.И. Гржебин пока в Петербурге, но организация уже идет). В июле становится ясно, что в России голод, работа Горького по организации Комитета помощи голодающим отодвигает эти планы; но после ареста ведущих деятелей комитета оскорбленный писатель возобновляет приготовления к отъезду и 21 октября отдельным вагоном, вместе с Гржебиным, его и собственной семьей отправляется в Германию, чтобы обосноваться в Берлине. Бенкендорф, которая выходит замуж и становится баронессой Будберг, также вскоре снимет квартиру в Берлине. Горький же официально, постановлением Политбюро от 21 декабря 1921 г. включен «в число товарищей, лечащихся за границей. Тов. Крестинскому поручается проверить, чтобы он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой»[28].

В сентябре разрешен был выезд горьковскому фактотуму А. Н. Тихонову[29] для организации печатания книг. Издательство «Всемирная литература», которое он тогда возглавлял, получило два с половиной миллиона марок в виде оборотных средств. Так закладывались основы берлинского книжного бума 1922–1923 гг. Горький почти сразу же написал Ленину о низком уровне советских официозных изданий:

Следовало бы устроить в Берлине выставку русского искусства за время революции,— это будет иметь серьезное значение. И затем следует подумать: зачем, для кого издаются за границей советские газеты на русском языке? Стоят они огромных денег, кормится около них куча безграмотных лентяев — в этом, что ли, смысл их бытия? Белые издеваются над ними, и есть за что.[30]

Несомненно, должен был встать вопрос о более привлекательной и квалифицированной альтернативе этим изданиям.

В очерке А.В. Амфитеатрова «Рептильная вербовка» («Руль», 1922, 18 января) рассказывается о попытке Наркоминдела еще в последние летние месяцы 1921 г. организовать ряд квалифицированных, якобы беспартийных, а на деле зависимых материально и идеологически контролируемых периодических изданий в Финляндии, Прибалтике, Праге и т.д. Человек, вербовавший Амфитеатрова и хваставшийся уже согласием чуть ли не десятка крупнейших авторов, был бывший эсер К.А. Лигский (1882-1931), именно в конце лета 1921 г. получивший назначение на консульский пост в Варшаве.

По версии Амфитеатрова, центральную роль в этом плане играл Михаил Кольцов, тогда молодой журналист, который в 1920 г. был редактором иностранной радиоинформации Наркоминдела, а в 1921 г. – заведующим информационной частью в Петрограде и членом агиттройки при ПК РКП.

. Не было ли частью этой глобальной акции по разложению все еще сопротивлявшейся литературной верхушки и в России, и в эмиграции, некое — гипотетическое — предложение, сделанное Толстому как раз тогда, когда он готовил к печати заключительные эпизоды своего романа — в июле 1921 г.? Как, когда и кому пришла в голову мысль присоединить Толстого к литературно беспросветному предприятию «Смены вех»? В группе сменовеховцев единственной ярким автором был Устрялов, живший в Харбине, далеко от остальных, – и в ней не было ни одного одарённого литератора.

В поисках материалов, способных пролить свет на обстоятельства «обращения» Толстого летом 1921 г. в сменовеховскую веру, надо присмотреться все-таки к тому общему, что несомненно сближало его с остальными сменовеховцами. Кажется, что их сходство, живое и современнику очевидное, а нам уже не слишком понятное, запечатлено в редакционной (т. е. подписанной самим Милюковым) статье «Недоразумение» в «Последних новостях», – отклике на появление сменовеховства. Толстой переехал в Берлин в ноябре 1921 г. – несомненно, имея в перспективе сотрудничество со сменовеховцами, а статья Милюкова появилась 15 ноября[31]. Она представляет собой возмущенный отклик на интервью, данное В.Н.Львовым[32] газете «L’Etre Nouvelle», характеризуемой здесь как газета радикальной интеллигенции. Милюков обращает внимание читателя на неувязку между заявленными стремлениями Львова спасти революцию от реакции – и его реальными действиями в революционной России:

Будучи помещенными на страницах русской печати, рассуждения В.Н. Львова не заслуживали бы того, чтоб на них серьезно останавливаться. Человек политически крайне неустойчивый, болезненно импульсивный, г. Львов не может представлять никакой вообще серьезной политической мысли. Один из тех, кто в августе 1917 года, никем на то не уполномоченный, хотел задавить «революцию» руками ген. Корнилова – вряд ли г. Львов имеет право ныне говорить от лица этой самой революции.<…> Нам приходится указать, что деятельность г. Ключникова в правительстве адмирала Колчака не отличалась особым «либерализмом», подтверждением чему могут служить документы, хранящиеся в Париже.

Редакция вычерчивает политический профиль сменовеховства – это профиль государственников, националистов и никак уж не демократов:

Если бы мы захотели определить политическую физиономию «приставших», – нам нетрудно было бы убедиться, что Бобрищев-Пушкин[33], Львов, Лукьянов, Ключников и пр., к большевикам попали, так сказать, по атавизму. Начинали они свою карьеру сторонниками белой деспотии, ныне переходят на сторону защитников красной деспотии, чтобы – при изменившихся условиях – возвратиться вновь, быть может, к белой деспотии. <…>

Реакция – белая или красная – имеет свою логику, и большевизм, как выражение реакции, естественно притягивает к себе людей, воспитанных на преклонении перед физической силой.

<…> Коллективный Бобрищев-Пушкин с его жаждой веревки для революционера (в домартовский период) и Бобрищев-Пушкин, с его апологией уничтожения буржуазии (в период настоящий), остается верен себе при всех обстоятельствах.

Вывод: не «левые либералы», а типичные реакционеры, которые уважают только грубую силу всякой власти, не брезгующей держать народ в подавлении.

Это крупные профессионалы-управители из дворян, люди моложе средних лет, только что сделавшие карьеру, когда настала революция, и нуждающиеся в твердой власти, чтобы прерванную карьеру продолжить. Еще острее впечатление от первых деклараций сменовеховцев передает статья П. Рысса «Братальщики»[34] в тех же «Последних новостях»: здесь на переднем плане не просто антидемократический стиль сменовеховцев, а шокирующе авторитарный стиль старого дворянского собрания, воскрешенный в обход всех демократических и социалистических сдвигов, от которых средний русский ни в России, ни в рассеянии отказаться пока готов не был – в отличие от этих крупных, родовитых и амбициозных экземпляров:

На лекции бывшего обер-прокурора Св. Синода В.Н. Львова было шестьдесят четыре человек, включая сюда лектора и клакеров. Пришло десятка полтора людей с низкими лбами и остановившимися глазами: они обещали «бить морду» всем, кто смеялся. А смеялся весь немногочисленный зал.

У лектора зычный голос и самоуверенные манеры: словно человек только-что плотно позавтракал, выпил для порядку рюмок пятнадцать зубровки и теперь в дворянском собрании произносит речь о вреде народного просвещения…

В.Н. Львов, вероятно, как бывший обер-прокурор, знаком с историей церкви, но в прочих материях он невинен, как дитя. Говорил он обо всем: о государстве, о власти, об экономике, об истории, о философии. Из этого набора слов понять можно было только одно, что В.Н. Львов во всем этом смыслит очень мало и очень плохо. Но апломб – потрясающий! Прямо – оратор из дворянского собрания!

Смысл всего этого детского лепета: большевики – есть законая власть, которой надо подчиниться беспрекословно. Народ многого еще не понял, народ ведь у нас не такой ученый, как Львов… Надо, значит, устраивать государство самим…

– Кто может народу дать свободу?

И бывший обер-прокурор гремит:

– Только законная русская власть, т.е. большевики!

– Кто может объединить Россию?

И опять дворянский громоподобный голос:

– Только большевики!

Всё – большевики. Почему – неизвестно. Доказательство не нужно: достаточно, что В. Львов декретирует.

Говорил он и об империалистах Западной Европы, говорил и о кознях русской буржуазии. Всё, как полагается тыловому братальщику.

И было стыдно тем нескольким человекам, которые сидели в зале. Было стыдно не только того, что пожилой человек, приличного воспитания и некоего прошлого, болтает невежественный вздор. Было стыдно, что, быстро перекочевав в лагерь большевиков, этот человек усердствует во всю, не брезгуя измышлениями и ложью. Мне казалось, что всех нас бьют по лицу; это было ощущение стыда, доходившее до физической боли.

Главное в этих людях – это принадлежность к некоей элите, попробовавшей предложить новой власти свое профессиональное умение быть элитой, как несколько ранее сделало русское высшее офицерство. Здесь много точек пересечения с Толстым: дворянство, прерванная в расцвете сил карьера, идентификация с русской государственностью, и, разумеется, авторитарная замашка, неприятие элитой насильственного равенства, –отсюда вера, что сильная власть воссоздаст естественную иерархию, которая понимается как условие здорового развития.

«Обращение» Толстого. В мае 1921 года в Париж негласным послом новой, большевистской культуры приехал Эренбург. Бывшие друзья встретились – эта встреча многократно описана в разнообразных мемуарах. У Эренбурга сказано:

Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать, а милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды…» Как только я говорил, что выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской[35].

У пасынка Толстого, Ф. Ф. Волькенштейна (Крандиевского), говорится об этом так:

Эренбург обедал у нас и рассказывал про теперешнюю Москву во влюбленном и романтическом тоне. После его ухода отчим (А. Н. Толстой) сказал маме:

– Он, наверное, большевик.

На другой день нам стало известно, что французские власти предложили Эренбургу в 24 часа покинуть Францию.

– Я тебе говорил! – сказал отчим маме[36].

То же самое событие описывается, однако, несколько иначе в очерке А. Ветлугина «Последняя метель»:

Теперь человек в огромной шляпе взял новое комиссионное поручение – поссорить зарубежных писателей с писателями, оставшимися там, за великой китайской стеной. С той же старательностью, с теми же нанятыми слезами, под ходульными косноязычными заголовками, изобретая никогда не сказанные слова, выдергивая отдельные двусмысленные пассажи, он плачет, вопит, бьет себе в грудь. В 1917 он молился о спасении России от большевиков, теперь он хочет, но не смеет, пытается, – но виляет, – молиться о спасении большевиков от России…

«… Метро – величайшее изобретение западной цивилизации. Все это я любил, все это было мне близко и дорого, но все это гниет, зреет в России суровая культура» и т. п. – с кривляньями, с истерикой, засыпая пеплом собственную грудь, чужой ковер, лицо собеседника, гнусавил он в Париже на квартире у одного здорового писателя.. Писатель теперь ходит по знакомым и спрашивает: нельзя ли без Ильи Эренбурга?[37]

Ветлугин, очевидно, знал Эренбурга еще в Москве, но возможно, имел случай ближе познакомиться с ним во время совместной работы в Ростовском Осваге. Нет ни малейшего сомнения, что «здоровый[38] писатель», здесь описанный, – это Толстой, с которым Ветлугин сотрудничал в «Общем деле» Бурцева. Им, как мы увидим далее, еще предстояло сблизиться на общей почве сменовеховства. Итак, согласно Ветлугину, тогда, в конце мая 1921-го Толстому не понравился новый тон Эренбурга, причем не понравился гораздо больше, чем то, как это передается в мемуарах последнего. Но Ветлугин не присутствовал на этом вечере у Толстых; не сгущает ли он краски, подгоняя поведение Толстого под удобное ему истолкование? Может быть и сам Толстой постфактум несколько сдвинул акценты в своих рассказах об этом визите?

Вера Бунина совершенно иначе описывает встречу Толстых с Эренбургом. По ее ощущению, Толстые обрадовались ему, они вовсе не были шокированы, наоборот, находились – особенно Крандиевская – под большим впечатлением от его рассказов. Получается, что правильнее всех запечатлел этот эпизод чуткий и умный пасынок Толстого, Ф.Ф. Волькенштейн (Крандиевский). Толстой сперва проникся прежней любовью и сочувствием к Эренбургу, а потом уже начал размышлять о том, с какой позиции тот теперь выступает.

Бунина записала 27 апреля (10 мая) 1921 г. :

Вечер мы провели с Эренбургом. Вид у него стал лучше. он возмужал. Кроме нас, был приглашен только Ландау (т.е. Алданов – Е.Т.). Сначала Эренбург рассказывал все спокойным повествовательным тоном. Неожиданно пришел Бальмонт, который тотчас же сцепился с ним.

Бальмонт: У большевиков во всем ложь!<…>

Очень трудно восстановить ход спора между Бальмонтом и Эренбургом, да это и не важно. Важно то, что Эренбург приемлет большевиков. Старается все время указывать на то, что они делают хорошее, обходит молчанием вопиющее. Так он утверждал, что детские приюты поставлены теперь лучше, чем раньше. – В Одессе было другое, да и не погибла бы дочь Марины Цветаевой, если бы было все так, как он говорит. Белых он ненавидит. По его словам, офицеры остались после Врангеля в Крыму главным образом потому, что сочувствовали большевикам, и Бэлла Кун расстрелял их только по недоразумению<…>[39]

У Буниной явление Эренбурга в новой роли вызывает бесчисленные вопросы:

Почему же, если так там хорошо, он уехал за границу? И окуда у него столько денег, ведь в Москву он явился без штанов в полном смысле слова? Неужели скопил за 5 месяцев? И как его выпустили? Все это очень странно…<…>

Он очень хвалил Есенина. превозносил Белого. <…> Потом он читал свои стихи. <…> Писать он стал иначе. А читает все так же омерзительно. Толстые от стихов в восторге, да и он сам, видимо, не вызывает у них отрицательного отношения.

Итак, Толстые рады гостю и в восторге от стихов. Вере все это не нравится, и она подозревает хозяев вечера в неискренности:

<…> Вообще, Толстые делят людей на нужных и ненужных, и нужных оберегают от мнимых соперников[40].

Смысл этой ревнивой реплики явно в том, что новый Эренбург показался Толстым нужным человеком – нужнее, чем Бунин. Справедлива ли такая оценка? Или Бунину вспомнилось старое, весны 1918 г., соперничество с Эренбургом за Толстого?

Пытаясь восстановить обстоятельства втягивания Толстого в сменовеховское движение, нельзя пройти и мимо известного эпизода в мемуарах Дон-Аминадо, где рассказывается о том, как в мае 1921 г. Ключников читал свою пьесу «Единый куст»[41] в присутствии Бунина, Куприна, Толстого, Алданова, Эренбурга, Ветлугина и самого мемуариста, и о том, как бурно отреагировал на нее Толстой:

Больше всех кипятился и волновался Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.

Ибо пора подумать, орал он на всю улицу, что так дальше жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение…[42]

Однако, как мы уже убедились, Бальмонт, покинувший Россию не «только что», а предыдущим летом, в действительности не восхвалял суровый дух строительства – это делал Эренбург, только что приехавший из России, – а по мере сил его опровергал. Если верить Дон-Аминадо, Толстой по дороге домой после чтения пьесы бурно пытался выразить именно те идеи, которые проповедовал Эренбург, о суровой культуре отказа и гибели гнилого Запада – но приписывал их Бальмонту. Он явно отводил внимание от роли Эренбурга в своем «прозрении».

Это подтверждает наше предположение, что для Толстого его встреча с Эренбургом и погружение в идеологию сменовеховства – единый процесс.

Н.В. Крандиевская

Семейный кризис?

Но несомненно было и что-то другое, какой-то личный разлад. Толстой был среди людей, Наталья Васильевна, занимавшаяся домом и детьми, видимо, чувствовала себя заброшенной – и окружила себя поклонниками. Мой отец вспоминал, что одного из них, бывшего актера МХТ, настолько привыкли видеть сопровождающим ее с младшим сыном на прогулках, что принимали его за отца Никиты. В. Н. Бунина пишет, что Крандиевскую пьянил успех, что в начале 1921 г. имели место размолвки и ссоры ее с Толстым:

23 янв./5 февраля.

<…>Вчера был Толстой. Пришел расстроенный. Я спросила, не случилось ли что? Нет, ничего. <…>в конце концов, он развеселился, хотя перед уходом я опять заметила у него блеск ужаса в глазах. Сегодня была Наташа и рассказала, что вчера они поссорились: был день ее рождения, а Алеша не поздравил ее и весь день его не было дома<…> Обедала она с Балавинским[43], ужинала со Шполянским. <…>Наташа похорошела, ее пьянит успех. <…>Есть муж, заботящийся о хлебе насущном, не мучающий ее ревностью.[44]

За год до того Бунин ездил с Крандиевской в Дьепп – искать виллу для обеих семей на лето. Но, записала Вера, «вкусы у них расходятся. Да и мне кажется, что с Толстыми нам будет трудно жить»[45]. Наверно, легкомысленное отношение обоих к семейной жизни пугало Буниных – об этом говорит в своей книге о Бунине О. Михайлов, очевидно, читавший дневники в подлиннике, без бессмысленных и беспощадных купюр.[46] И в 1921 г. Бунины не откликаются на призыв Толстого присоединиться к ним в Камбе, а предпочитают поселиться в Висбадене с Мережковскими. На фоне любовных драм, которые потом разыграются в Грассе, Бунины-моралисты выглядят забавно.

Итак, Наталья Васильевна была глубоко недовольна собой. Мы с удивлением читаем в дневнике Буниных, что именно Крандиевская (видимо, терзавшаяся мыслями о своих родителях и сестре, оставленных в Москве и бедствующих), первая вняла проповеди Эренбурга о том, что в России творится новая культура, и жить надо там: она, несомненно, и толкала Толстого к возвращению:

Когда, уходя, я сказала Наташе, что Эренбург рисует жизнь в России не так, как есть, она вдруг громко стала говорить:

– Нет, лучше быть в России, мы здесь живем Бог знает как, а там жизнь настоящая. Если бы я была там, я помогала бы своим родителям таскать кули. А тут мы все погибаем в разврате, в роскоши.

Я возразила – живем мы здесь в работе, какая уж там роскошь![47]

Бунины на этот счет имели весьма неодобрительное мнение: «То, что говорит Эренбург, душа принять не может», – сказал Иван Алексеевич. Ему вторит Вера: «А Толстые этого не понимают… И Наташины тирады насчет подлой жизни здесь очень противны. Кто им велит здесь вести такую жизнь, какую они ведут?»[48]

О недовольстве собой Крандиевской — и о горечи, с которой эта молодая женщина переживала свою невстроенность в окружающую ее художественную жизнь — можно заключить и из ее неоконченной поэмы «Дорога на Моэлан» (писалась в 1921 г., была дописана в 1956 г.), полной ностальгии по творчеству, неверия в себя и зависти к тем, кто сумел реализовать себя:

Всю мишуру настало время сбросить

На этом диком, голом берегу…

К столу избранников меня не просят….[49]

Героиня с жадностью глядит на полнокровную, раскрепощенную жизнь французской интеллигенции, и задумывается о возможности для себя любви. Однако, поэма посвящена ее отказу от этого соблазна :

Я слишком замужем. И наконец,

Я слишком у иронии во власти

На этом фоне стихи Крандиевской, описывающие следующее лето, 1921 г., проведенное в Камбе близ Бордо, в имении Земгора, полны пробуждающейся энергии – это, может быть, лучшие ее стихи. Несомненно, за ними сильное чувство, от них идет дух того самого своеволия, который Толстой так любовно и боязливо изображал в своей романной Даше. Героиня напоминает о своем буйном нраве:

Мне воли не давай. Как дикую козу,

Держи на привязи бунтующее сердце.

Чтобы стегать меня — сломай в полях лозу,

Чтобы кормить меня — дай трав острее перца.

Веревку у колен затягивай узлом,

Не то, неровен час, взмахнут мои копытца

И золотом сверкнут. И в небо напролом…

Прости, любовь!.. Ты будешь сердцу сниться…

Июль 1921. Камб. [50]

Сюжет этой маленькой стихотворной новеллы продуман автором до деталей. Встреча любящих запоздала и поэтому видимо бесперспективна. Но скрытая, подавленная, невозможная любовь, тем не менее, мучительно прорастает и грозит роковыми последствиями:

ГАДАНЬЕ

Горит свеча. Ложатся карты.

Смущенных глаз не подниму.

Прижму, как мальчик древней Спарты,

Лисицу к сердцу моему.

Меж черных пик девяткой красной,

Упавшей дерзко с высоты,

Как запоздало, как напрасно

Моей судьбе предсказан ты!

На краткий миг, на миг единый

Скрестили карты два пути.

А путь наш длинный, длинный, длинный,

И жизнь торопит нас идти.

Чуть запылав, остынут угли,

И стороной пройдет гроза…

Зачем же веще, как хоругви.

Четыре падают туза?

Июль 1921. Камб. [51]

Следует двойчатка стихотворений о грехопадении – озорное первое, радостно и дико приветствующее соблазн, и удивительное, трагическое второе:

Такое яблоко в саду

Смущало бедную праматерь,

А я, — как мимо я пройду?

Прости обеих нас, создатель!

Желтей турецких янтарей

Его сторонка теневая,

Зато другая — огневая,

Как розан вятских кустарей.

Сорву. Ужель сильней запрет

Веселой радости звериной?

А если выглянет сосед —

Я поделюсь с ним половиной.

Сентябрь 1921. Камб. [52]

Яблоко, протянутое Еве,

Было вкуса — меди, соли, желчи,

Запаха — земли и диких плевел.

Цвета — бузины и ягод волчьих.

Яд слюною пенной и зловонной

Рот обжег праматери, и новью

Побежал по жилам воспаленным

И в обиде божьей назван — кровью.

Июль 1921. Камб. [53]

Вместо финала – печальный постскриптум, написанный той же осенью в Берлине: влюбленные разлучены, с ним другая, – это брак:

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Недаром пела нам гитара

О роковой, о нежной встрече.

Опять сияньем и угаром

Цыганский голос давит плечи.

Глядеть на милое лицо

Твое, ах, лучше бы не надо.

Другое на руке кольцо,

И новый голос плачет рядом.

Но тот же ты, и та же я,

Пускай полжизни бури взрыли.

Ах, ты да я… Ах, ты да я…

Мы ничему не изменили.

Ноябрь 1921. Берлин. [54]

Кто стоит за этими стихами? Цыганистый красавец с гитарой Михаил Бакунин[55], один из управителей камбского имения, о котором вскользь упоминает Крандиевская в главе «Лето в Камбе»? Не испугался ли Толстой, что продолжение парижской жизни может, помимо всего прочего, еще и угрожать его браку?

М.А. Бакунин

Этот подспудно пульсирующий сюжет окрашивает в неожиданные цвета известный эпизод воспоминаний Крандиевской, рассказывающий о семейной ссоре, сопровождавшей чтение ей заключительных глав «Хождения по мукам» (см. выше, в гл. «Конец романа»). Наверняка эмоциональный фон ссоры был связан с напряжением, в то время неминуемым между супругами. Мы до сих пор не знаем ничего о любовной жизни Толстого в Париже, кроме того, что Крандиевская недовольна была жизнью, которую они вели — то есть, которую он ей навязал. Вполне возможно поэтому, что Толстой, вернувшийся из Парижа и привезший оттуда некий «случайный», то есть только что сымпровизированный, неизвестный ей конец, вызвал ее двойную ревность — женскую и литературную. Я предположила выше, что драматизм этой семейной сцены отражал травматическое решение Толстого — отказаться от окончания романа Октябрьским переворотом.

Переезд в Берлин и «Накануне». Мы все еще не знаем точно, как было принято решение. Несмотря на многократное цитирование нижеприведенного письма Толстого жене, непонятно, с кем вел переговоры Толстой и что ему было обещано:

Жизнь сдвинулась с мервой точки. В знакомых салонах по этому поводу переполох. Это весело. Я сжигаю все позади себя, — надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл этих слов? Возвращайся. Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин, а если хочешь, то и дальше. [56]

Работа требовала немедленных решений, очевидно, в том самом смысле, что «все стало неясным» и Толстому нужно было укрепиться на той или иной отчетливой платформе, чтобы продолжать начатые литературные проекты. Интересно здесь выражение «если хочешь, то и дальше», подтверждающее версию о Крандиевской как движущей силе поступка Толстого.

(Совершенно, однако, не известно, не направлял ли ее эмоции и желания кто-то посторонний, например старик С.А.Скирмунт[57], традиционно близкий ее родителям и наверняка занявший ее сторону в предполагаемом семейном конфликте. Скирмунт, когда-то крупно поддержавший большевиков и вскоре разорившийся, переехал еще до войны в Париж и стал успешным парижским предпринимателем; степень его тогдашней независимости от большевиков также совершенно не известна).

В конце октября Толстые выезжают из Парижа, едут медленно. задерживаясь для отдыха в пути. В начале ноября они в Берлине. Приехав с семьей, Толстой снимает две комнаты в пансионе на Курфюрстендамм, но вскоре отправляет жену с детьми во Фрейбург (в курортном маленьком городке жизнь не в сезон была дешева), а сам отправляется в Мюнхен — заключать договоры на перевод своих книг и работать с переводчиком, А. Элиасбергом. Никто и никогда не задавал вопроса, почему Толстые несколько первых берлинских месяцев прожили на два дома. Это могли быть соображения денежные: уезжали они в стесненных обстоятельствах, набрав долгов. Толстой возлагал какие-то надежды на доход с пьесы «Любовь – книга золотая», которую весною 1922 г. должны были поставить в Париже в престижнейшем театре «Старая голубятня». Кроме этого, надеяться было не на что.

Есть мнение, что Толстой имел случай пересечься в Берлине с недавно поселившимся неподалеку, тоже на Курфюрстендамм, Горьким, проведшим в Берлине ноябрь – до своего отъезда в Швейцарию в санаторий.[58] С другой стороны, Н. Примочкина считает, что это предположение основано на ошибочных датировках.[59]

Мы мало знаем об этих первых берлинских месяцах, кроме того, что в ноябре 1921 г. Толстой участвует в организации берлинского Дома искусств. Ноябрем датировано очень важное, программное стихотворение Крандиевской, из которого явствует, что, несмотря на евангельскую риторику в адрес русской революции, никакого энтузиазма по поводу возвращения в Россию на тот момент у Толстых не наблюдалось. Стихи эти отразили семейную утрату – потерю грудного ребенка сестрой Наталии Надеждой Васильевной Крандиевской, остававшейся, как мы помним, в голодной Москве. Стихи проникнуты страхом перед собственным будущим, поставленным теперь в зависимость от того страшного и нового, что творилось в России:

Не голубые голуби

Спускаются на проруби

Второго Иордана.

Слетает вниз метелица,

Колючим вихрем стелется,

Свивает венчик льдяный.

И рамена Крестителя

Доспехами воителя,

Не мехом сжаты ныие.

Горит звезда железная,

Пятиугольной бездною,

Разверстою пустыней.

Над голой кожей зябкою

Лишь ворон черной тряпкою

Взмахнет и отлетает.

Новокрещен морозами,

Дрожит младенчик розовый,

Дрожит и замерзает.

Берлин, ноябрь 1921. [60]

Семья Толстого возвращается в Берлин в середине зимы, некоторое время все они помещаются в двух комнатах, а в начале февраля Толстой уезжает в поездку в Ригу, Таллин и Ковно, где выступает с чтением своих новых произведений. Его чтение пьесы «Любовь – книга золотая» имеет успех.

Этот его визит, о котором не упоминалось в толстовских биографиях, подробно отражен в рижской прессе. Газета «Сегодня» сообщала 2 февраля:

В понедельник, 6 февраля, в зале Малой Гильдии, известный писатель гр. Ал. Ник. Толстой выступит с чтением своих произведений. В программу вечера талантливый беллетрист включит отрывки из своих пьес и повестей, а также ряда неизданных еще рассказов. Последней большой работой писателя был роман «Хождение по мукам», напечатанный в парижских «Современных Записках». Сюда граф Ал. Толстой прибывает из Ковно[61].

Седьмого февраля, после вечера, хроника «Сегодня» оповестила читателей:

Вчера утром приехал граф Алексей Толстой. Писатель из Риги проедет в Эстонию, потом в Берлин. Сегодня в нашей газете начнется печатанием предоставленный писателем для нашей газеты ряд очерков А. Толстого. Это – отражение последовательных переживаний в России, на море, в Константинополе и Париже. Общее заглавие очерков: «Четыре картины волшебного фонаря»[62].

Петр Пильский не поскупился на похвалы Толстому в своей рецензии:

Какая прелесть тонкой и красивой литературности! Как мягко, без подчеркиваний, легко читает Толстой! Написанная в темные дни русской смуты, вся эта пьеса «Любовь – книга золотая» – светла, как майский день, полна юмора, улыбок, лиризма, вызывает веселый смех, играет всеми радостями искусства[63].

Кроме того, его «Касатку» поставили в Рижском русском драматическом театре, где теперь играла Е.Жихарева (с которой они делили первые эмигрантские тяготы на острове Халки) и целый ряд артистов из Малого театра; Толстой встречается с труппой и сам очень удачно в своей пьесе играет Желтухина. Об этой постановке сообщает рецензия «Единственный (Единственный оседлый русский зарубежный театр)» в берлинском журнале «Театр и жизнь» за подписью «Рюбанпре»:

Из всей блестящей, но рассыпанной книги, называвшейся «Российский театр», пока удалось поднять и слепить одну-единственную главу.

Это – русская драма в Риге. <…> и в Риге, уступая требованиям многочисленной публики и артистов, граф Алексей Ник. Толстой совершил довольно редкий в истории современного театра tour de force. Самолично выступил в роли Желтухина в пьесе «Касатка», шедшей в русской драме. «Струсил я, — рассказывает А.Н.Толстой – невероятно. Артисты играют превосходно, ансамбль отличный, все наши либо из Малого, либо из Александринки. Ну, думаю, зарежу и их и себя. Но тут, понимаете, странная штука вышла. Как на войне от робости на проволоку лезешь, так и я струхнул было, зато так постарался, что вышло будто не плохо. Актеры поздравляют, а публика прямо с ума посходила…»По окончании спектакля, на котором присутствовали члены местного правительства и иностранные миссии во главе с графом де-Мартель, состоялся банкет при участии видных представителей русской и латвийской общественности. Поссле речей артиста Муратова, — с достоинством несущего тяжкую особенность представлять русское искусство, — членов учредительного собрания и членов редакций латвийских газет – граф А.Н.Толстой ответил небольшой речью, в которой подчеркнул значение русских актеров за рубежом в эти тяжкие годы[64].

Рижская «Сегодня» тогда же напечатала и рассказ Толстого «Четыре картины волшебного фонаря»: «Черный призрак», названный «гл. 1» вышел в № 30 (7.02), 1922; «Картина вторая. Чужой берег» в № 31 (8.02); «Картина третья. Галстучные булавки» (впоследствии «Галстучная булавка») – в № 32 (9.02).

Первый, военный эпизод написан в той поэтике, которая у моего поколения ассоциировалась прежде всего с «Белой гвардией» Булгакова, — созданной, однако, позднее, и как кажется, не без влияния этой вещи Толстого. Бегство через проходные дворы и перелезание в другой двор очень напоминают бегство Турбина. Участие в эпизоде странных «детей подземелья» и легкость, с которой герой принимает обличье «красного», придают рассказу черты сновидения. Это, однако, та самая легкость, которую предстоит развить в себе Толстому в ближайшее время…

В второй «картине», описывающей бурю и кораблекрушение, упоминаются черные начетчики – подчеркивается антисемитская аллюзия из конца первого эпизода. «Ноев ковчег», «черт», которому досталась Россия, кресты мачт над погибшими: вся эта крепкая, несколько избыточная мифопоэтика также предваряет — или программирует — молодого Булгакова.

Эмигрантский эпизод — четвертая картина, «Арменонвилль», — звучит эхом к финалу рассказа «Милосердия», написанного ещё в начале 1918 года; спасшийся герой глядит на танцующих в ресторане под Парижем:

<…>Забвения и мира всем, кто радуется часу жизни. дай, Господи!… Не нам, но этим…А нам – искупления, милосердия…

Под «Четырьмя картинами волшебного фонаря» стоит подпись: «Берлин, декабрь 1921 г.» Толстой как будто ставит точку на своих странствиях. Последний эпизод призывает к отказу от ненависти, к разоружению. Но если вглядеться, требуемая перемена приоритетов – еще глубже: герой задается вопросом, где правда – «здесь» или «там»?

Танцующие, музыка, тополя, закат в тонкой мгле казались ему пронзительно печальными и прекрасными. А там, на другом конце Европы, в этот же час… Боже мой. Боже мой… как в одном сердце могут жить и ненависть и нежность. и кровь и эта музыка? Где же правда, – здесь, или там?

Вначале это понимается как «здесь, где танцуют», или «там, где гибнут», и ответ напрашивается совестливый – нельзя танцевать, когда гибнут братья. Но чувствуется, что смысл уже соскальзывает к чему-то вроде: здесь, на Западе, где забвение и мир, – не может быть правды; правда – там, у нас, где трудно, но где еще живы религиозные ценности: искупление, милосердие; здесь, на Западе, человек измельчал. Сменовеховское мировоззрение уже вызревает на протяжении этого поначалу, казалось бы, антибольшевистского рассказа.

Рижский эпизод упоминается в интереснейшем письме А.Ветлугина к Дон-Аминадо, где выстраивается широкий исторический контекст поступка Толстого. Именно отсюда мы и узнаем о том, что Ветлугин, только что переехавший вслед за Толстым в Берлин, намеревается отправиться в Америку. У Дон-Аминадо в «Поезде на третьем пути» говорится:

Толстые уехали в Берлин.

Ветлугин что-то невнятное промямлил, не то хотел объяснить, не то оправдаться, и последовал за Толстыми.

На прощание сказал, что любят отечество не одни только ретрограды и мракобесы и что любовь—это дар Божий…

— А вы,—закончил он, ища слов и как будто замявшись,—вы еще хуже других, ибо расточаете свой дар исключительно на то, чтоб мракобесие это поэтизировать и, соблазняя, соблазнить, как говорил Сологуб. И все-таки, несмотря на все, я вас люблю… можете верить или не верить, мне это в высокой степени безразлично.

В доказательство непрошеной любви, спустя несколько месяцев, пришло последнее письмо из Берлина.

Помечено оно было февралем 22-го года.

«…хотя вы и считаете меня гнусным перебежчиком и планетарным хамом, но упорно не отвечать на письма еще не значит быть новым Чаадаевым и полнокровным европейцем.

Хочу, чтоб вы знали, что и в моем испепеленном сердце цветут незабудки.

Посылаю вам целый букет.

Издательское бешенство все возрастает.

«Слово» открыло отделение в Москве, на Петровке!..

И, кроме того, переходит на новую орфографию, которую вы так страстно ненавидите.

А.(sic!) С. Ефрон возвращается на родину, где ему возвращена типография. Хлопотал об этом Алексей Максимович Пешков, он же Горький.

«Грани»—издательство проблематичное, настроение правое, но с деньгами у них слабо.

Продаются, однако, и они хорошо, и альманах «Граней» допущен в Россию.

Незабудка номер два: в «Доме искусств» в очередную пятницу были Гессен и… Красин.

После этого А. А. Яблоновский и Саша Черный кажутся ультразубрами.

Тема дня—приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка.

Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем.

С ними, с Ященко, Толстым и Соколовым-Микитовым[65] много и часто пьянствуем.

Воображаю ваше презрение.

Толстой вернулся из Риги в отличном настроении.

Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей «Касатке».

Но дело не в этом, а в том, что Рига — аванпост, а также и трамплин.

Все переговоры ведутся в Риге, а, судя по советской «Летописи литераторов» и по преувеличенному ухаживанью Пильняка,— Толстой по-прежнему любимец публики.

Так что будьте уверены, что продолжение последует… [66]

По-видимому, к таинственным переговорам в Риге, упомянутым Ветлугиным, имел отрошение М.Кольцов. Пребывание Кольцова в Риге описывается в посмертном очерке о нем П.Пильского (газета «Сегодня»,1938 г.) О встрече Толстого с Кольцовым говорится и в деле последнего.В своих «признательных показаниях» Кольцов писал, что в начале 1922 г. он около меся работал в газете «Новый путь», издававшемся советским полпредством, и к нему якобы явился Пильский с предложением о сотрудничестве, но они так ни о чем и не договорились. Очевидно, именно Пильский устроил встречу Толстого с Кольцовым (см.: Фрадкин В. Дело Кольцова. М., 1992. С.242).

«Испепелённое сердце» и незабудки в вышеприведенном письме, наверно, — следы увлечения Маяковским, образы из «Облака в штанах»: «пожар сердца» и «это господь нюхает / души моей незабудки». «Слово» – берлинское книгоиздательство, считавшееся правым – его основал И. В. Гессен, издатель «Руля», а одним из редакторов был тот самый С. Ф. Штерн, который до 1920 г. выпускал «Одесский листок»; публиковало оно классиков, научную литературу и «Архив русской революции». «А С. Ефрон» – «а» здесь просто союз – это, очевидно, С. Я. Эфрон, крупнейший и знаменитейший русский издатель. По поводу визита видного большевистского деятеля Л.В. Красина в Дом искусств в странном сочетании с И. В. Гессеном: в феврале 1922 г. именно дома у последнего состоялся вечер Пильняка и Толстого.[67] То, что даже правое «Слово» Гессена наводило мосты с Россией, несколько позже дало повод сменовеховцам оспаривать свое исключение из эмигрантского Союза писателей и журналистов[68].

Берлин и «Накануне». После возвращения из Риги Толстой участвует в вечере дома у И.В.Гессена, на котором выступает также приехавший из Москвы Борис Пильняк. Воздействие Пильняка на Толстого многократно отмечалось: А. Яблоновский писал:

В Берлине я сам видел, как попутчик-Пильняк сманивал «под советскую власть» эмигрантского литератора Алексея Толстого.

Я слышал, как пел соловей про «советские возможности» и какие «гарантии» и обещания он давал полупьяному Толстому.

Должен сказать, что это было очень гнусное зрелище. По крайней мере, впечатление у меня осталось такое, как будто опытный торговец живым товаром сманивает девицу в Бразилию «в самый приличный и роскошный дом»… [69]

Резко осуждает его поведение в это время и Илья Эренбург:

Вы спрашиваете меня о Пильняке и др. Вы правы в догадках. То есть о нем лично я Вам писал — он мне очень не понравился. Вел себя во всех отношениях неблагородно, каялся и пр. Напоминал сильно Алексея Спиридоновича <Тишина — Е.Т.>[70].

В очерке «Заграница», написанном по свежим следам пребывания в Берлине — датированном 9 апреля 1922 г., Пильняк писал о том, что «русской литературы за рубежом» нет, а есть писатели: «<…>старые писатели — как в России, так и в эмиграции — молчат, потому что они оторваны, органически не приемлют нового быта: они приемлют (органически) мир глазами своей молодости. В России вообще несколько лет не было литературы, ибо очень уж перемолола быт мясорубка революции»[71]. Главная идея очерка — это то, что новую литературу могут создать лишь новые писатели — подразумевается, конечно, сам Пильняк. Об эмигрантских друзьях писателя здесь говорится как об «исключениях»:

И я счастлив, что сейчас могу говорить как раз об исключениях за границей. В Берлине я очень близко сошелся, дружил — с А.М. Ремизовым, Б.Н. Бугаевым (Андреем Белым), Алексеем Николаевичем Толстым и Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. <…> Алексей Н<иколаевич> Толстой нашел в себе молодости и озорства, чтобы преломить быт (ах, какую Тамбовскую губернию разводили мы — он, А.Н. Толстой — в немецких «Вайн-Штубе» — мы, Толстой, проф. Ященко, Соколов-Микитов и я; <…> Алексей Толстой и Соколов-Микитов — сменовеховцы, оба они к июню возвращаются в Россию. Оба они много написали — и хорошо. А.Толстой — два романа: «Хождение по мукам» и «Детство Никиты», Соколов-Микитов — роман «Нил Миротворчатый». Оба они модные в эмиграции писатели, особенно Толстой — первейший. Вот слова, которые он просил передать в Россию:

«— Видел всю Европу и стал мизантропом, проклял все человечество, и теперь только одна вера, одна надежда, что Россия и русские спасут мир, — поэтому считаю преступным. что по слабости человеческой сижу здесь».

Это он продиктовал мне тамбовским одним днем у себя на <Kurfuerstendamm> (самая русская улица). Там же у него был и Соколов-Микитов, и когда я спросил его, что передать, он молчал долго, потом сказал хмуро (вообще хмурый человек):

В Россию хочу, домой. (Там же).

Толстой в передаче Пильняка поражает декларацией в духе русского мессианства — сопровождая ее просьбой отнестись снисходительно к его человеческой слабости, мешающей ему вернуться. Соколов-Микитов тогда действительно, недолго думая, вернулся на родину уже в июне. Толстой же и год спустя все еще собирался.

В феврале-марте в Москве заседает комиссия Агитпропа, которая принимает решение о вмешательстве в литературный процесс. Это — первая попытка планомерной литературной политики, предпринятая новой властью:

21 февраля А. К. Воронский докладывал Агитпропу о публикуемой в частных издательствах литературе. В ней встречались враждебные Советам «контрреволюционные и мелкобуржуазные идеи». Воронский призвал к более острой идеологической борьбе на книжном рынке.<…>На заседании «Объединенного совещания коллегии агитационно-пропагандистского отдела» было принято решение о заметном заострении курса партии в культурной политике, с привлечением крупных, сочувствующих большевикам писательских объединений. Коллегия,<…> одобрила самый острый, идеологически выраженно левый курс, как его понимало руководство партии во главе с Лениным и Троцким<…>[72].

Очевидно, у Толстого в это время появляется стабильный заработок: вскоре повышается и уровень жизни – Толстые переезжают в четырехкомнатную квартиру в другом берлинском пансионе. Сюда иногда приходит Горький.

В это время выходит заметка Толстого в «Новой русской книге» Ященко в рубрике «Писатели о себе», демонстрирующая некоторые подвижки в ориентации, но пока без крайностей. Толстой почему-то поставил в центр этого повествование свое тело, которое уподобил червяку — как в тех главах своего романа, где речь идет о всяческом принижении человека на войне::

<…> Летней ночью, в Крыму, на берегу моря, оно увидело:

…над водой, тяжелой, черной и древней, как вселенная, поднимался лунный шар – он будто был налит кровью: густо-багровый и зловещий. Никаких других оснований не было, но все же оно поняло, что над морем, над землей, над сидевшим на пустынном берегу человеком, — над миром встает звезда смерти. Было чувство надвигающейся гибели (хотя и не было понятно – откуда она) и непостигаемое, равнодушное легкомыслие к повседневным делам, связям, к самому себе. Через немного дней пришла весть о войне.

<…>Оно ждало, что все вокруг него преобразится (почему ждало – не понимаю до сей поры). Но этого не случилось. Гнилой туман войны все гуще затягивал землю. Когда с грохотом обрушился византийский купол Империи , — не было ни сожаления, ни радости, потому что крушение, по виду такое чудесное и все должное изменить, было лишь одной из картин в длинном ряде действий великой трагедии. Занавес вздымался и падал перед измученными от утомления и дьявольского любопытства зрителями. И бахрома занавеса уже была в крови.

В первые дни террора червяк уполз из Москвы. И вот начались мучительные и долгие года скитаний. Огонек в сильно помятом и потрепанном бурями теле то угасал, то начинал дымить черным пламенем мщения и ненависти, то вспыхивал сумасшедшей верой в преображение родины.

Тело продолжало ползать по карте Европы: оно ползло на юг, потом на запад, потом поползло на восток. На запад гнали его ужас и мщение, на восток повлекли его любовь и неизбежность<…>[73].

Здесь Толстой уже мягко погрешает против правды – радость по поводу падения монархии была огромная. Уже намечена система координат: запад сопрягается с ненавистью, восток с любовью и – вместо ожидаемого читателем слова «надежда» — с фонетически близкой «неизбежностью» — уже начата «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» с аппетитно двусмысленным отношением к евразийскому соблазну; теперь Толстой делает следуюший ход. «Сумасшедшая вера в преображение родины» претворяется в межпланетные амбиции «Аэлиты».

В феврале-марте в Москве заседает комиссия Агитпропа, которая принимает решение о вмешательстве в литературный процесс. Это — первая попытка планомерной литературной политики, предпринятая новой властью:

21 февраля А. К. Воронский докладывал Агитпропу о публикуемой в частных издательствах литературе. В ней встречались враждебные Советам «контрреволюционные и мелкобуржуазные идеи». Воронский призвал к более острой идеологической борьбе на книжном рынке.<…>На заседании «Объединенного совещания коллегии агитационно-пропагандистского отдела» было принято решение о заметном заострении курса партии в культурной политике, с привлечением крупных, сочувствующих большевикам писательских объединений. Коллегия,<…> одобрила самый острый, идеологически выраженно левый курс, как его понимало руководство партии во главе с Лениным и Троцким<…>[74].

Каким образом финансирование «Накануне» связано было с этими решениями, еще неизвестно, но связь несомненно была — организация газеты была звеном в цепи продуманного наступления на свободную литературу.

С начала весны начинается работа в газете «Накануне»[75], через месяц, 26 марта 1922 г., выходит в свет ее первый номер, а 30 марта – первое «Литературное приложение», которое он редактирует. В обзоре «Литературная жизнь» сообщалось с некоторой мстительностью:

Парижские издательства зачахли, а Земгор, суливший издать всех классиков под редакцией И. Бунина, за два года сумел выпустить лишь один томик Капниста, Хемницера и пр. «Современные записки» ещё в начале зимы переехали в Берлин[76]. Впрочем, и здесь они выходят крайне нерегулярно.

На вечере, посвященном памяти В.Д. Набокова в берлинском Доме искусств внезапно разразился спор Толстого с Андреем Белым о сменовеховстве (о чем сообщала газета «Накануне»№7 от 3 апреля 1922 года в рубрике «Хроника», за подписью А. В.). Заметка могла, по хлестскости, принадлежать Ветлугину. Но в газете также работал некто А.Вольский, рецензент и хроникер, впоследствии вернувшийся в Россию и расстрелянный).

В Доме Искусств.

А.Н. Толстой с присущим ему тонким юмором рассказал о своём знакомстве с В. Д., совместной поездке в Англию в 1916 г., представлении английскому королю, посещении английских передовых позиций, подчёркивая проявлявшуюся при всех обстоятельствах гармоничность облика В. Д. «Это был ритмически сделанный человек… Лучший образец русской расы».

Конец вечера ознаменовался любопытным диспутом, не стоявшим в прямой связи со всем предыдущим.

Между А. Н. Толстым и Андреем Белым разгорелся частный спор, который так воспламенил последнего, что он вскочил с места и, обращаясь уже ко всей аудитории, быстро собрал вокруг себя «род веча»… Спор на модную тему – о «Смене вех», о «Накануне», против которых А. Белый ополчился с горячностью, не соответствующей его обычному спокойствию в частной беседе.

– Помилуйте, – говорил он, пожимая плечами и жестикулируя; – прежде они скалили на нас зубы на белых фронтах, собирались меня расстреливать, а теперь, когда в России начинают приспособляться мародёры, поют дифирамбы! Одно из двух: либо восторжествует дух, либо – материя; а здесь хотят взять три четверти материи, четверть духа, создать какого-то Гомункулуса в реторте…

– Борис Николаевич, – добродушным баском успокаивал его А. Н. Толстой, – да при чём здесь дух, когда люди с голоду дохнут. Тут вагоны с хлебом нужно слать в Самарскую губернию – а вы: «дух»!

Но Борис Николаевич не унимался, продолжая громить отсутствующих «вехистов».

Однако за них вступился сидевший неподалёку от А. Белого один из редакторов «Накануне» Г. Л. Кирдецов.

– Мы никому не пели дифирамбов, – сказал он; – и говорить об этом может лишь тот, кто не читал нашей газеты. Но мы хотим помочь русскому эмигранту разобраться в значении октябрьской революции. Что бы не произошло в Москве, хотя бы чудо свержения советской власти вооружённой рукой, – ростовщические требования, предъявленные к нищей России, не изменятся <…>

Такая постановка вопроса несколько смутила А. Белого. Он стал отговариваться незнанием политики, ссылаясь на примеры из Нового Завета.

Эти аргументы, не убедив аудитории, привели её, однако, в весёлое настроение, а Г. Л. К.-у пришлось выслушать ряд сочувственных обращений.

Очевидно, вехи меняются сами собой.

Напряжение между Толстым и Белым в течение 1922 г. будет все увеличиваться.

Сменовеховцев начинают изгонять из эмигрантского Союза писателей и журналистов, и Толстой 14 апреля – ср. символику Пасхи, то есть смерти и воскресения – печатно оповещает о своем разрыве с эмиграцией – это известное «Открытое письмо Н.В.Чайковскому». Письмо, прежде всего — превосходное литературное произведение, производит оглушительный эффект. Следует грандиозный, планетарный скандал. Толстому никогда не снилась такая известность. Алданов обиженно констатировал: «Ему, разумеется, очень хочется придать своему переходу к большевикам характер сенсационного, потрясающего исторического события»[77]. Вот ответ на вопрос, почему Толстого так ругали – ведь уезжали в Берлин, сотрудничали в советских изданиях, возвращались и другие. Кто сказал дурное слово, например, про Соколова-Микитова, который под влиянием того же Пильняка без всякой помпы летом 1922 г. поехал на родину и в первом же письме писал: «Врут сменовеховцы, но есть для чего в России нужно быть?»[78]

Впоследствии писатель будет вспоминать, что важную роль в его решении якобы сыграл совет Горького:

Весной 22 года встреча с Максимом Горьким решила мой выбор: я перешёл на этот берег, – так же, как и много раз до этого, катастрофически покончив с прошлым.[79]

Но какова на самом деле была эта роль? Что мог посоветовать Толстому Горький, обиженный большевиками, но находящийся их на щедром довольствии, де факто эмигрант, однако не сближавшийся с белой эмиграцией? Горький, уехавший из России через полгода после начала НЭПа, уверенный в том, что от этого тактического отступления большевиков не приходится ожидать серьезных изменений в том, что касается свободы слова и отношения к инакомыслящим, крайне отрицательно относился к сменовеховству[80] и не одобрял газету «Накануне». Н Примочкина пишет:

Открытый разрыв с непримиримыми вождями эмиграции и «смена вех» Толстого совпала по времени с его первой встречей за рубежом с Горьким. Она состоялась в начале апреля 1922 г., через несколько дней после приезда Горького из санатория <…>Поначалу Горький относился к выбору Толстого в пользу сменовеховства и газеты «Накануне» снисходительно. Он высоко ценил талант этого писателя и хотел привлечь его к сотрудничеству в собственном журнале. который намеревался издавать.В письмах к Г.Уэллсу, Р.Роллану за май 1922 г. писатель называл Толстого в числе редакторов будущего журнала «Беседа». С весны 1922 г. происходят частые встречи Толстого с приехавшим в Берлин<…>Горьким, между ними возникает дружба и большая взаимная симпатия. Тогда же Толстой подарил Горькому первую часть трилогии «Хождение по мукам» (Берлин, 1922) с дарственной надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу, с любовью от автора. 31 мая 1922 г.»В тот же день, когда была подарена эта книга, 31 мая 1922 г., Толстой вместе с другими сотрудниками газеты «Накануне» был со скандалом исключен из берлинского Союза русских писателей и журналистов. Сам периодически подвергавшийся травле со стороны наиболее непримиримых литераторов русского зарубежья, Горький искренне сочувствовал «сменившему вехи» Толстому, каждый шаг и поступок которого вызывал резкую, даже издевательскую критику эмигрантской прессы.1 июня 1922 г. Горький писал по этому поводу Н. Бухарину в Москву: «…вот, сейчас, здесь травят Алексея Толстого, вероятно, сегодня ему устроят публичный скандал. С какою дикой злобой пишут о нем «Руль» и «Голос». А человек этот виноват только в том, что он — искренний человек и великолепный художник.[81]

Горький, в отличие от других эмигрантских писателей, мог жить на литературные гонорары, его единственного из всех русских писателей знали за рубежом, его непорванные отношения с Россией заставляли относиться к нему с особенным вниманием, его слово ценилось.[82] Он мог пытаться подтолкнуть Толстого к подобной же двойной жизни, некоему эрзацу независимости от враждующих лагерей. Вокруг него самого уже собиралась группа таких колеблющихся, вернее, неприсоединившихся – Белый, Ремизов, Ходасевич с Берберовой, Шкловский. Именно так, на наш взгляд, надо понимать то, почему Горький одобрил манифест Толстого – письмо того к Н. В. Чайковскому от 14 апреля 1922 г. Ведь это письмо делало Толстого наполовину независимым.

С Горьким в Берлине

Толстой в первое время существования «Накануне» пытался прокламировать отдельность своего Приложения от газеты и его аполитичность, ср.:

Слова «вне политики» встречаются в письмах Горького при характеристике некоторых его начинаний. Собираясь уже после «Письма» к Чайковскому заниматься активной издательской деятельностью, А. Толстой рассматривал аполитичность как фактор, который мог только привлечь писателей. У А. Соболя он просит рассказ для литературного приложения к «Накануне», которое «выходит отдельным журналом — тетрадью,— вне всякой политики». [83]