Глава 3. Конфликт с литературным Петербургом (1912)

«Безмолвная пантомима». — «День Ряполовского». — «Петербургский буерак» Толстого: рассказ «Слякоть». — Эстетический балаган: литературный Петербург в неопубликованной пьесе Алексея Толстого. — Предводительница и экстремистка. — Кузмин — персонаж Толстого. — Кушетка Сони Дымшиц. — Кузминское влияние на Толстого — проза.

«Безмолвная пантомима»

Толстой ревновал жену и к ее красоте, в молодости изумительной, и к ее профессиональной деятельности, и к ее неизменному стремлению быть независимой.

С осени 1911 года, а может быть, и раньше они начинают обсуждать переселение из Петербурга в Москву; скорее всего, это реакция на обезьянью историю, не предполагающая никаких реальных шагов. Так, в октябре или ноябре 1911 года, вскоре после возвращения из Парижа, Толстой писал Брюсову: «…В Москву жена и я действительно собирались, но ребенок и нанятая еще с весны квартира помешала нам двинуться» (Переписка 1: 179–180). Однако квартира, куда в конце концов они переехали, была нанята только со следующего августа. В том же письме Толстой обещает посетить Москву в декабре. «Да и вообще в Москву, в Москву! Бог с ним, с Петербургом. Третьего дня, например, у Куприна было с Л. Андреевым такое столкновение, что Андреев остался едва жив. Скоро, должно быть, у нас будут ходить в толедских кольчугах под платьем и вооруженные» (там же). Понятно, что никакого дела до Куприна и Андреева Толстому не было, это лишь живописная деталь «атмосферы», которая, как он хочет показать Брюсову, якобы создалась в литературных кругах Петербурга.

Тема переезда пока исчезает (отвлекла организация «Собаки»?) и всплывает только в начале января 1912 года. Толстой пишет К.В. Кандаурову[1]: «Пью здоровье Москвы, и да провалится Петербург к черту — скучный и вялый и неврастенический город. И, несмотря на это, пробудем здесь до конца января!» (Переписка 1: 182). Во время этого зимнего визита в Москву Толстые, руководимые Кандауровым (которого скоро станут называть «московский Дягилев»), знакомились с культурными кругами, посещали меценатов. В мемуарах, например у Г. Чулкова, встречается суждение, что Толстого в результате «обезьяньего дела» выжил из Петербурга Сологуб. Объяснение звучит неубедительно. Ведь сологубовские обиды и связанные с ними суды чести, в которых участвовали и Блок, и Иванов, пришлись на начало 1911 года; затем было долгое и счастливое пребывание в Париже; конец 1911 года — это «Бродячая собака»; к началу 1912 года сологубовские невзгоды уже, казалось бы, изжиты. Почему же это намерение укрепляется именно теперь? Почему вообще нужен был этот переезд? Софья пишет об этом так:

В Москву мы поехали потому, что еще весной [1912], по желанию Алексея Николаевича, было принято решение уехать из Петербурга. Москва, старинный русский город, была Толстому милее, чем чиновная столица. Он считал, что в московской тишине сумеет еще больше и продуктивнее работать (Дымшиц-Толстая 1982: 71–72).

Итак, весной 1912 года решение об отъезде принял сам Толстой. Кажется, Софья сознательно отводит внимание от причин его решения: «чиновный» Петербург, с которым писатель никак не соприкасался, вряд ли мешал ему работать. Можно поискать более точный ответ.

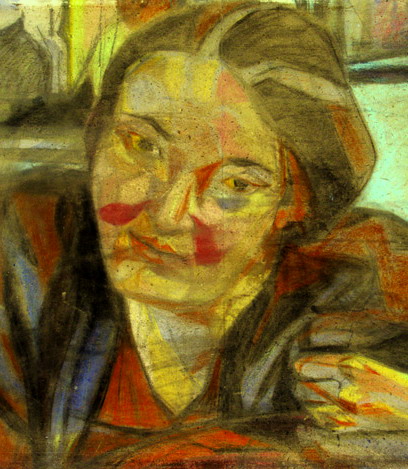

М. Сарьян. Дама в маске, 1913

М. Сарьян. Дама в маске, 1913

Три года спустя, в 1915 году, уже расставшись с Софьей, Толстой пишет рассказ «Искры» (позднее, в 1922 году, переназванный им «Любовь»), где изображается разрыв автобиографического героя с женой и новая его влюбленность. На новый, московский взгляд весь петербургский уклад порочен, и виновата в этом жена героя:

У Анны Ильинишны в очаровательном салончике сидели гости, — молодые люди, Зенитов и Мухин, — и пили кофе с бенедиктином. Анна Ильинишна вернулась поздно утром из загородного ресторана, где слушали цыган[2]. Бессонные ночи и цыганские песни Анна Ильинишна переживала стихийно. Она была одета в бархатное малахитовое платье, с кровавой розой в крепко завитых волосах цвета вороньего крыла. В ресторане, в ее честь, приезжий знаменитый танцор Родригос, с невероятными бедрами, проплясал сумасшедшую тарантеллу на столе, раздавил в пыль все рюмки и бокалы и выпил полный стакан какой-то адской смеси из тринадцати ликеров. Анна Ильинишна смеялась волнующим, грудным смехом. У Родригоса глаза налились кровью. Ее поздравляли с успехом. И когда веселая ночь кончилась, было жутко и нестерпимо подумать, что завтра — снова будни…

Зенитов и Мухин провожали Анну Ильинишну на лихаче и остались пить «утреннее кофе», — то есть понемногу и безболезненно сводили «на-нет» цыганское настроение. Костлявый Зенитов, жуя сигару, рассматривал знаменитый «альбом Фрины» с фотографическими карточками Анны Ильинишны, где она была снята в смелых античных позах — обнаженная, — альбом, о котором много говорили в городе. Показывался он, разумеется, только друзьям, вот в такие минуты. Маленький Мухин с выкаченными склерозными глазами, во фраке, засыпанном пеплом, играл на пианино и, морща глаз от дыма папироски, напевал о забытых лобзаньях.

Анна Ильинишна продолжала еще смеяться, но уже через силу. От табаку и бессонной ночи лицо ее поблекло, зубы пожелтели. Она лежала на кушетке, закинув голые локти, все в том же малахитовом платье, таком ярком сейчас, что хотелось его пожевать. На шелковую подушку облетели лепестки кровавой розы <…> (ПСС 3: 366).

Малахитовое платье с кровавой розой сгущается в символ безвкусицы — ср. сочетание зеленого с красным еще в одежде демонической мачехи в «Сорочинской ярмарке» или зеленое платье с розовым кушаком у пошлой Наташи в «Трех сестрах»; зеленое платье демонстрирует и противная жена Норкина в черновике «Абозова». Кстати сказать, претенциозные наряды Софьи охотно описывали мемуаристы; например, Р. Хин-Гольдовская запечатлела ее так:

Жена его — художница, еврейка, с тонким профилем, глаза миндалинами, смуглая, рот некрасивый, зубы скверные в открытых, красных деснах (она это, конечно, знает, потому что улыбается с большой осторожностью). Волосы у нее темно-каштановые, гладко, по моде, обматывают всю голову и кончики ушей как парик. Одета тоже «стильно». Ярко-красный неуклюжий балахон с золотым кружевным воротником. В ушах длинные хрустальные серьги. Руки, обнаженные до локтя — красивые и маленькие (Хин-Гольдовская 1997: 523–524).

Ср.: «В хитонообразных костюмах танцевала в “Башне” босоногая Ольга Глебова-Судейкина, жена художника Сергея Судейкина, с которыми были дружны Толстой и его жена. Подобные же свободные платья носили Зинаида Гиппиус и Софья Дымшиц» (Демиденко 1990: 82). В «Искрах» «стихийный» образ не ладит с крепко завитыми волосами героини и ее форсированным смехом; фарсовый «Родригос» (в котором очевидно отразился молодой ритмический танцор Тевна, гастролировавший в Петербурге), ставит под вопрос и натужно стилизованную Кармен. В неумолимом дневном свете слишком яркое платье героини кажется ненастоящим, а лицо, по контрасту, блекнет, зубы желтеют: вполне по-чеховски, в мелких деталях происходит уценка героини и ее «петербургского» стиля жизни.

Толстой изображает двух петербургских литераторов, две узнаваемые фигуры, связанные с печально известным — причем в совершенно другой связи — эпизодом тринадцатого года. Маленький Мухин с выкаченными склеротическими глазами (несмотря на ироническую авторскую идентификацию его с «молодыми людьми»), напевающий за роялем, — точный набросок с поэта и композитора Михаила Кузмина.

«Костлявый Зенитов», по всей вероятности, обозначает друга и возлюбленного Кузмина, поэта Князева, — на него этот звукообраз (к-в-з-н-в) и нацелен. Всеволод Гавриилович Князев (1891–1913) — поэт, служивший вольноопределяющимся 16-го гусарского Иркутского полка, расквартированного в Риге. Наездами он бывал в Петербурге, где жили его родители. Бисексуальный Князев сблизился с Кузминым летом 1910 года, правда, к началу 1912 года отдалился от него (тот в то время был поглощен своими отношениями с С. Миллером), но весной роман между ними возобновился — однако «ненадежный» Князев тем же летом влюбился в О.А. Глебову-Судейкину; поздней осенью он, к неодобрению своего старшего друга, даже поселился у Судейкиных, но, как обычно, вскоре отбыл в полк. Через несколько месяцев после этого, 5 апреля 1913 года, он в возрасте двадцати двух лет застрелился в Риге. Самоубийство это сочли связанным с осенним треугольником (или даже многоугольником, поскольку Судейкин ранее был любовником Кузмина) — но, видимо, напрасно: отношения Князева с Кузминым к концу 1912 года давно сошли на нет (Богомолов, Мальмстед 1996: 175).

М. Сарьян. Дама в маске, 1913

М. Сарьян. Дама в маске, 1913

Записи в дневнике Кузмина свидетельствуют и о предыдущих конфликтах, связанных с гетеросексуальными увлечениями Князева. В 1910 году кузминское неодобрение вызвало увлечение Князева Палладой Богдановой-Бельской. Представляется, что еще один такой сюжет начал было развиваться в начале 1912 года, когда объектом внимания Князева стала Софья Толстая.

В дневнике Кузмина отражены частые встречи с Толстыми в течение 1909–1911 годов. «Графиня» или «Сонечка» упоминается в нескольких записях. 16 мая 1910: «Толстая все секретничала со мной» (Кузмин 2005: 209). 2 апреля 1911: «В вагон уже пришел Толстой, с Сонечкой опять какая-то теснота» (в специальном для автора значении «ссора») (Там же: 270). 12 апреля 1911: «Вечером была Гумильвица и Толстая, играл Сонечке оперетку» (Там же: 274). В это время Софья сближается с другой молодой супругой — Анной Ахматовой. 14 ноября 1911: «Я несколько флиртовал с графиней по заведенному обычаю» (Там же: 312). Теперь Софья — молодая мать, которая приходит в себя после рождения Марьяны (в августе 1911 года), так что скорее всего «обычай» Кузмина продиктован сочувствием и желанием поддержать ее в трудную пору. И вот внезапно в начале 1912 года он записывает:

«6 января 1912. Заходили к Князевым. Он завел роман с Сонечкой Толстой и попался» (Там же: 326) и на следующий день: «Был у Князевых, играл, были милы. Всеволод затеял какую-то невероятную канитель с Сонечкой Толстой и просит меня помогать. Благодарю покорно.<…> Вечером были у Валечки. Всеволод действительно был у Толстых. Невероятная канитель» (Там же).

Осведомленный В.Ф. Нувель подтвердил рассказ Князева. Кузмин записывает: «26 марта. <…> Нилендер[3] ходил обозревать Князева. Тот был крайне мил, к Сонечке не рвался, просил к завтраму стихи» (там же: 343). Казалось бы, роман увял, не успев расцвесть? Но это только видимость, история продолжается.

След этой истории сохранился в рукописных воспоминаниях Софьи в двух местах: в главке «Судейкин, Сапунов, Кузмин» она пишет, не вдаваясь в детали, о хорошем отношении Кузмина к молодым поэтам: «Кузмин, брюнет небольшого роста, живой, всегда вдохновенный, доброжелательный к литературной молодежи — он всегда был готов оказать услугу начинающему поэту. Я помню, как на одной из сред далеко за полночь Кузмин привел к нам молодого поэта Князева без всякого предупреждения, что в то время считалось неприличным» (Дымшиц-Толстая рук. 2: 8–9).

В сущности, она права, если вспомнить о доброжелательном отношении Кузмина к дебюту Толстого (Толстая 2007, 2011). Другое дело, что Князева с Кузминым связывал недавно прерванный роман, так что доброжелательство Кузмина к Князеву было другого сорта, и щедрая услуга Князеву, влюбленному в Софью и жаждавшему ее видеть, то есть ввод его в дом ее, замужней женщины, как кузминского друга, была не от доброты, а в расчете на возобновление романа с ним; в дневнике он писал, как помним, раздраженно: «Всеволод затеял какую-то невероятную канитель с Сонечкой Толстой и просит меня помогать. Благодарю покорно».

В другой рукописной тетради Софья рассказывает тот же сюжет более подробно:

Алексей Николаевич и я возвращались домой с покупками. Швейцар подает мне письмо. Я прошу его прочитать Алексея Николаевича. Последний по прочтении письма раскричался, чтобы ноги Мейерхольда в нашем доме не было. Удивленная, я читаю письмо, где мне пишет любовно восхищенное послание молодой малоизвестный поэт Всеволод Князев. Подпись «Всеволод» была написана крупно, а «Князев» малоразборчиво, и Алексей Николаевич принял письмо за письмо Мейерхольда, которого тоже звали Всеволодом. На следующем нашем журфиксе явился поэт Кузмин, с просьбой привести к нам молодого поэта Князева, который ждет нашего разрешенья внизу. Алексей Николаевич, обозленный, становится на формальную ногу, что Князев лично должен предварительно сделать дневной визит. В ответ на это Князев через Кузмина просил передать, что завтра в четыре часа он у нас будет. На следующий день в 4 часа Алексей Николаевич вдруг одевается и уходит из дому. Я, растерянная, прошу тетю Машу сказать, что никого дома нет. Раздается звонок. Тетя Маша открывает дверь с лаконической фразой «дома нет» и резко захлопывает ее перед носом Князева. Минут через пять возвращается Алексей Николаевич и смеясь рассказывает следующую историю. Убитый встречей тети Маши Князев, в раздумии, остановился на лестничной площадке. Когда Алексей Николаевич, возвращаясь, с ним поравнялся, Князев, при всей своей красоте и регалиях (Князев был гвардейский офицер громадного роста и исключительной красоты) обращается к Алексею Николаевичу со следующими словами: «Я влюблен в вашу жену, мне от нее ничего не надо. Мне надо только на нее смотреть. Где она бывает?» Растерянный этой исповедью, Алексей Николаевич ему ответил: «Она сегодня будет на скэтинг-ринге, там можете смотреть на мою жену». После того Алексей Николаевич обратился ко мне: «Придется тебе сегодня ехать на скэтинг-ринг, чтобы этот чудак мог бы на тебя смотреть — я ему обещал». Князев был рядом в ложе, и Алексей Николаевич снизошел и пригласил его к нам в ложу. Спустя короткое время Князев был переведен в Ригу[4] и по неизвестной причине покончил жизнь самоубийством. В оставшемся после него небольшом сборнике стихов есть стихотворение, мне посвященное[5].

Ал. Ник. заканчивал «Хромого барина» и был им очень увлечен. Он писал эту вещь очень искренно, выявлял в ней и обрабатывал какие-то и свои стороны характера (Дымшиц-Толстая рук. 3:7-8).

Софья рассказывает не всю правду. Она представляет себя незаинтересованной в продолжении романа с Князевым, а разрешенную Толстым переписку — единственным способом общения между ними. Естественно, поставленная в такие условия, на почту она и не ходила. Но дело в том, что и после отъезда в Ригу Князев находил способы сообщить ей о своих приездах в Петербург и продолжал с ней видеться.

12 апреля Кузмин узнает, что Князев видится с Сонечкой: «<…> Наденька (т.е. жена Ауслендера. — Е.Т.) меня смутила, сказав, что Всевол<од> видел Соню в последний приезд <…> (тот уехал 5 апреля. — Е.Т.) и та что-то хотела Наденьке рассказать» (Кузмин 2005: 345). Эта история о князевском любовном увлечении Софьей никогда не публиковалась. Софья подчеркивает неизвестность, окружающую самоубийство Князева, — видимо, не желая, подобно многим, мифологизировать или фальсифицировать ситуацию. Очевидно, она не зря упоминает «Хромого барина» (1912): ее цель — подчеркнуть, что Толстой изобразил в бесхребетном, самовредительном князе Краснопольском — Хромом барине черты, проявленные им самим в истории с Князевым: избыточную мягкость, своего рода «непротивленчество». Это современная аранжировка Достоевского: князь одновременно — неотразимый и неохотный соблазнитель, как Ставрогин, и неспособный выбрать невольный мучитель, как Мышкин. Мифологический пласт ограничен романтической хромотой героя, преодолевающего свой «сатанинский» дефект — ставшего странником-«бегуном» и наконец возвращающегося домой на коленях, в покаянной позе à 1а Раскольников, садистически растянутой на целый эпизод.

«Хромой барин» был закончен к концу января, а история с Князевым, однако же, продолжалась. У Толстых Князев воспринимался как часть кузминского окружения (этот взгляд зафиксирован в «Искрах»), поэтому Толстой долго не мог простить Кузмину это пособничество вторжению Князева в его личную жизнь. До конца января отношения Кузмина с Толстыми охлаждаются. Но 31 января, судя по записи в дневнике, мир хотя бы внешне восстановлен — они вместе обедают на «башне». Но после этого дневник фиксирует лишь одну или две случайные встречи с Толстым. Весною, когда о тайной встрече или встречах Софьи с Князевым узнал Кузмин, скорее всего, Толстому об этом тоже стало известно. Встает вопрос: не эта ли история, связавшая имя Софьи со скандальной фигурой Князева, а вовсе не изжитый уже к тому времени скандал с Сологубом вынудила Толстого покинуть Петербург?

В единственном посмертном сборнике стихотворений Князева одно действительно посвящено Софье:

Гр. Т–ой.

«Вы прекрасней всех женщин».

Вы прекрасней всех женщин, которых я видел в старинных рамах,

Прекрасней женщин Брюллова, которых с Вами кто-то осмелился равнять…

Можно говорить о Вас отдельно и отдельно о других дамах…

Ваша красота необъяснима, и ее никто не смеет объяснять!

Ее нельзя ни петь, ни играть на цитрах, потому что она необъяснима…

Поставить Ваш портрет в храме, и пусть перед ним горит свеча, –

Безмолвна, как безмолвна будет теперь наша пантомима

Арлекин, Коломбина и я — Пьеро, плачущий у вашего плеча!

(Князев: 71).

Князев здесь уже надевает маску Пьеро, которая закрепится в других его стихах этого года и в стихах, адресованных ему Кузминым («В грустном и бледном гриме / Играет слепой Пьеро»), и свяжется с его образом в «Поэме без героя», отразившей более поздний треугольник. Очевидно, слово «теперь» в предпоследней строке стихотворения запечатлело заключительный этап драмы. Возможно, тут отразился запрет, наложенный на любовь Князева, — то ли Толстым, то ли Кузминым, то ли друзьями, то ли всеми ими вместе. В любом случае, трудно сказать, кто в этой «пантомиме» Арлекин.

В толстовском тексте образ Зенитова, листающего тайный альбом темпераментной декадентской красавицы — альбом с ее «античными» фотографиями, — может прямо указывать на увлечение Князева Софьей. Альбом не выдумка. В Музее Алексея Толстого в Москве, на столе в столовой, огражденном веревками и недосягаемом для посетителей, лежит старый семейный альбом, где есть карточка Софьи с обнаженной грудью. Вместе с тем в процитированном фрагменте можно увидеть указание и на легендарный альбом Анастасии Чеботаревской (1876–1921), переводчицы, жены Ф. Сологуба[6], ср.: «Она потолстела, переменила прическу, стала похожей на таитянку, <…> показывала свои карточки в голом виде, но было скучновато» (Кузмин 2005: 167). Мы помним, что тема обнаженного тела была конфликтной с самого начала брака Толстого и Софьи.

В эмиграции Толстой многократно переиздавал свои ранние вещи, каждый раз, по своему обыкновению, заново редактируя текст. Рассказ «Искры» он отредактировал для своего сборника «Китайские тени» (Берлин, 1922) следующим образом: жена героя, в первом варианте Любовь Никитична, стала менее славянской, амбивалентной Анной Ильинишной. Волосы ее, в первоначальном варианте рыжие, стали теперь «цвета воронова крыла», «иссиза-черными». Вероятно, Толстой, не имевший больше перед бывшей женой моральных обязательств (Толстая 2003: 169–173), постфактум сгустил в раннем рассказе биографически точные ее черты.

«День Ряполовского»

По нашему предположению, именно в связи с князевской историей Толстой начинает говорить о переезде в Москву; наконец весной 1912 года он принимает решение. Кажется, что эхо этой истории следует искать в вещах Толстого, написанных летом 1912 года.

Весной этого года они, как обычно, рано уехали на юг и жили в мае у Волошина. Летом же Толстые отправились в Анапу к поэтессе Кузьминой-Караваевой[7]. Софья вспоминает:

Е. Кузьмина‑Караваева

Е. Кузьмина‑Караваева

Стояло жаркое лето. Мы часто ночевали на земле, на разостланных тулупах, которые спасали от сколопендр в виноградниках. Алексей Ник. на заре будил меня наблюдать восход солнца. Над нами висели гроздья розового винограда, пронизанные солнцем. Хрусталем звенел чистый воздух. На горизонте торжественно поднималась солнце. Сердца наши были полны ощущениями красоты и изобилия природы.

Днем мы работали: Ал. Ник. над пьесой «День Ряполовского» [8], я же писала виноградники[9]. Ночью при волшебном лунном освещении мы забирались в чужой большой заброшенный парк, где в диком виде росла превкусная черешня, и мы ею объедались. Ал. Ник. эта романтика — ночные налеты на чужие парки очень нравились. Кузьмина-Караваева, пользуясь присутствием Ал. Ник., чуть ли не каждый день читала нам свои новые стихи.

С. Дымшиц‑Толстая. Портрет Кузьминой‑Караваевой (1912?) Омский музей.

С. Дымшиц‑Толстая. Портрет Кузьминой‑Караваевой (1912?) Омский музей.

Из Анапы они вернулись в Коктебель, где в то время жил К.В. Кандауров с женой, В.П. Белкин с невестой, пианисткой Верой Поповой[10], Елизавета и Вера Эфрон[11] и Маргарита Гринвальд. Толстой, Волошин и Вера Попова отправились в нечто вроде короткого концертного турне по южным городам Крыма (оно называлось «Вечер слова, жеста и гармонии» и продолжалось с 1 по 16 июля — Волошин 1999: 116). По возвращении в Коктебель их пригласил к себе в гости художник Латри[12] с женой-певицей. Видимо, тогда Толстой и обзавелся картиной Латри, изображающей парусный фрегат в кипящем, ненастном море, которая впоследствии стала «камертоном» его петровского цикла.

Толстой написал в Анапе «День Ряполовского», комедию о помещике-смутьяне. Ряполовский — анархист, он толкает темных мужиков на бунт, с ужасными для себя последствиями, а в конце переживает религиозное просветление — и гибнет от пули соперника. Для нашего сюжета немаловажен монолог добряка помещика Бабычева, жена которого Анна безвольно влюблена в героя пьесы. Анна на все готова ради этой любви, а Бабычев все готов ей простить:

Б а б ы ч е в. …Мне кажется, если захочешь перестать думать о ком-нибудь, непременно перестанешь.

А н н а. Перестать думать.

Б а б ы ч е в. Конечно, я даже настаиваю немножко, не для себя, я, видишь какой толстый, все вытерплю, а для тебя, Аннушка, это прямо нездорово. Вот, например, еще давно купил я раз корову бестужевскую, а во дворе велел калитку новую сделать. Корова увидела калитку, остановилась и думает. И так ежедневно — остановится и думает; что же, пришлось глупую корову продать.

А н н а. Клянусь тебе — не хочу думать о нем, но невольно, вот как сегодня или во сне подумаю; знаю — это грех для жены, распутство, подлая я…

Б а б ы ч е в. Аннушка, перестань. Ты меры не знаешь… И чужие слушают…

А н н а. Помоги мне… будь мужем, сильным… сломи во мне это…

Б а б ы ч е в. Не надо… Мне и раскаянья твоего довольно, я уж рад; мы поплачем вместе и посмеемся. (Другим голосом.) Об корове я сейчас выдумал… Я понимаю все твои слова, так сказать[,] от голубя. У каждого человека внутри птица сидит: у тебя голубь, тебя смешить надо ласково, а меня гусь какой-нибудь (берет ея руку). Улыбнись, душа моя. (А н н а через силу улыбается.)

Забавный и трогательный дуэт четы Бабычевых развивается так, что Анна добивается своего у Ряполовского и, в ужасе от самой себя, хочет уйти от мужа. Следует попытка самоубийства Бабычева и попытка его дуэли, такой же комическо-мазохистской, как его поведение в диалоге с женой. Бабычев уговаривает ее остаться несмотря ни на что:

Б а б ы ч е в. Летом туда сюда… я по хозяйству могу уехать на целый день, без меня некоторые как угодно могут время проводить, с бабами там, или варенье вари в саду… А вот зимой придется жить с глазу на глаз… Трудно, конечно… Варенье наварено, а есть надо. Попривыкнем.

А н н а. В чулане под лестницей двенадцать банок непочатых… Не забудьте, засахарится…

Б а б ы ч е в. Малиновое?

А н н а. Разное.

Б а б ы ч е в. Что же, уедешь от меня совсем?

А н н а. Да.

Б а б ы ч е в. К нему?

А н н а. Нет.

Б а б ы ч е в. Куда же одна уедешь?

А н н а. Не знаю. (Помолчав.) Все равно.

Б а б ы ч е в. Можно и домой поехать, дом есть, свой…

А н н а. Дом, ваш дом.

Б а б ы ч е в. Нас к ужину ждут сегодня… (А н н а мотает головой.) Как же это, вдруг приду — сяду за стол — один… Посижу, пойду — никого нет. Куда мне одному такой большой дом… Везде вещи твои лежат… Позову — Анна, Анна… не откликается…

А н н а. Привыкнете…

<…> Б а б ы ч е в <…> И представилось мне, Аннушка, что мы с тобой какие-то неуютные, и любим друг друга, только забыли, что всегда надо быть вместе; что бы ни случилось. Вдвоем не пропадем.

Он даже имитирует «настоящего мужчину», угрожая ей побоями, в которые ни один из них не верит:

Б а б ы ч е в. Постой, постой, я ведь энергичный; я не тюфяк, ты меня плохо знаешь. Я даже поколотить могу; хочешь, я тебя поколочу немного.

А н н а. Ах, твои шутки…

Б а б ы ч е в. Какие шутки… Я действительно поколотить хочу… Я сердит ужасно… Сдерживаюсь только. А побои ты заслужила…

А н н а. Господь с тобой…

Б а б ы ч е в. А ты думала свое упущу… За свое кровное держаться не умею… Я, милая, старого закала… (Вдруг ногами затопал.) Вот я тебя…

А н н а (вскакивает). Что с тобой… Не трогай меня… Это совсем ужасно; знаю я — ты с ума сойдешь, с ума сойдешь, если тронешь…

Б а б ы ч е в (наступая). И побью, и побью…

А н н а (закрывалась, вдруг отняла руки). Хорошо, ну хорошо… Не шути только. (Срывает шарф.) Вот сюда, в лицо, по лицу.

Б а б ы ч е в (обхватывая ее). Аннушка, ты моя… бедная.

А н н а. Нет, не допущу… Нельзя… Не скверни себя… Я поганая….

Б а б ы ч е в. Видишь, я не нытик, я сердиться тоже умею… Не уходи… Не могу я один…

А н н а. Нет. (Отстраняет мужа.)

Б а б ы ч е в. Не покидай.

А н н а (освобождаясь). Срам жить с такой.

(Толстой 1912а)

Этот поединок двух альтруизмов (Анна не хочет, чтоб Бабычев ее ударил, оттого, что он этого себе не простит) указывает на некоторую осведомленность Толстого в «продвинутой», современной супружеской психологии. Что-то в этом «детском» тембре супружеских сложностей, человечное и нежное отношение к партнеру даже после роковых поступков, не допускающих возврат к прежнему, напоминают его поведение в князевской истории.

Вл.И. Немирович-Данченко не одобрил этой дебютной пьесы Толстого, как он впоследствии не одобрял всей его драматической продукции. Толстой вспоминал:

В августе 1912 года я привез в Москву пьесу под названием «День Ряполовского» — первый драматический опыт. Это была очень гадкая невероятно запутанная и скучная пьеса. Несмотря на это[,] она мне очень нравилась. Я отдал ее читать Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в полной уверенности, что Художественному театру только этой пьесы и не хватает. Владимир Иванович вызвал меня в театр, обласкал и начал говорить, что пьеса моя интересная, но ставить ее нельзя, — трудно. Он также посоветовал ее нигде не печатать и если можно, никому не показывать (Толстой ПСС-15: 326–327).

Толстой, конечно, понимал, что дело было не в «сложности» пьесы, а в нелиберальной трактовке революционных настроений 1905 года и религиозном настроении последних сцен, которые совершенно не подходили направлению театра.

В «Дне Ряполовского» немало литературных мотивов. Приехавший из Петербурга в деревню поэт Троицкий бегает с книжечкой, записывая за действующими лицами «подлинную русскую речь», цитирует Блока, рассказывает, что он богат, а для вдохновения нужна бедность, поэтому он снимает чердак, переодевается в лохмотья и творит. Когда на Ряполовского нисходит религиозное озарение, Троицкий прыгает от восторга, крича «соборный индивидуализм!» и т.д., — все это на фоне фонтанирующего балаганного юмора анекдотических мужиков.

«Петербургский буерак» Толстого: рассказ «Слякоть»

Гомосексуальная тема у Толстого? Казалось бы, ее нет и не может быть. Но проблемы вокруг сексуальной ориентации в прозе Толстого все же налицо, только по большей части принадлежат девушке, например в рассказах «Искры», «Миссис Бризли» (1916) и романе «Хождение по мукам» (1920–1921), где живописуется утрированно нежная взаимная привязанность сестер-героинь. Судя по записным книжкам Толстого, для младшей героини романа Даши уготована была страстная любовь к женщине-красноармейцу. Она должна была полностью отказаться от брака и посвятить себя режиссуре. Разумеется, в 1930-е годы, когда писался третий том романа, от этого плана остались только еле слышные, хотя и характерные отголоски в виде восторженной привязанности режиссера полкового театра Даши к самодеятельной актрисе-красноармейцу красавице Агриппине. Настоящим сюрпризом поэтому оказалась архивная находка — неизвестный петербургский рассказ Толстого «Слякоть» (Толстой: 1912), в котором иронически изображены гомосексуалисты.

В течение 1912 года, возможно, еще до переезда в Москву или сразу после, Толстой пишет рассказ о провинциальном аристократическом балбесе, явившемся в Петербург, чтобы нажать на родственные пружины и получить синекуру (персонаж этот напоминает героев раннего романа Толстого «Две жизни» и ряда других произведений, прототипом которых был его двоюродный брат Лев Николаевич Комаров). Кажется, это единственный его рассказ, посвященный гомосексуальной теме. Он никогда не публиковался. Сюжет таков: не слишком успешный художник Петр Иванович Лапин и его беременная жена Маруся живут на седьмом этаже тысячеоконного дома в Петербурге, ссорятся, не спят по ночам, страдают от одуряющей и путаной петербургской жизни, от вечной слякоти и все мечтают начать новую жизнь. К ним приезжает из провинции кузен Гриша Хопров, профессиональный приживал с пристрастием к душераздирающим ночным разговорам и писанию по ночам писем, адресованных хозяевам. Послания эти он передает им через прислугу, но подписывает их почему-то «Василий Рыжиков». (Лева Комаров писал поутру письма, подписываясь «Кочерыжкин», и отдавал их через прислугу — Материалы 1985: 282). Кузен ведет себя бесцеремонно и полностью подчиняет Лапиных своей воле. Вместе с ним Лапин посещает влиятельную тетушку Хомутову (портрет гр. Варвары Комаровой, тетки Толстого) и удивляется искусству, с каким хамоватый Гриша ее очаровывает. Он получает у нее рекомендательное письмо к влиятельному чиновнику Николаю Николаевичу. Тот зовет Гришу к себе в гости, однако дома оказывается только одна совершенно позаброшенная хозяином проститутка-содержанка, которая с горя пробует соблазнить гостя. В решающий момент вваливается Николай Николаевич, очевидно таким образом развлекающийся.

Грише устраивают место секретаря у некоего уже пожилого и сверхважного персонажа, названного просто «частное лицо». Во время визита к нему Гриша понимает, что речь идет об оказании гомосексуальных услуг. Он в шоке и пишет неизвестно кому душераздирающее письмо о том, что бедный, но честный Рыжиков не пойдет на такую низость. Николай Николаевич требует, чтобы Гриша отказался — но лишь потому, что теперешний секретарь «частного лица» слишком тесно повязан с ним, Николаем Николаевичем, можно только догадываться какими отношениями. В негодовании на петербургские нравы Гриша пишет страстное письмо о том, что Рыжиков лучше умрет, чем будет служить пороку. Но тут приходит весть о том, что он необычайно понравился частному лицу, — и вот он уже готов на все, что от него потребуется.

В рассказе выдержан сатирический тон. Выпукло даны портреты великосветских персонажей, со знанием дела описаны петербургские злачные места. Легкий флер безумия обволакивает поведение и самого Гриши, и его великосветского патрона Николая Николаевича, в котором уже предугадываются некоторые черточки одноименного друга-врага, великосветского покровителя и погубителя главного героя из эмигрантского рассказа «Рукопись, найденная под кроватью» (1922). Что касается персонажа, названного в рассказе «частным лицом», такая номинация не может не указывать на сверхвысокий социальный статус. Вероятно, что Толстой целился в кн. В.П. Мещерского, действительно, тогда уже старика (ум. в 1914), влиятельного русского консерватора, советчика при двух царях, известного своими многочисленными гомосексуальными связями.

Рассказ «Слякоть» в дело не пошел; неизвестно даже, пытался ли Толстой его пристроить. Он разделил судьбу другого его нравообличительного произведения, написанного летом того же 1912 года, — сатирической пьесы «Спасательный круг эстетизму», где высмеивались петербургские литераторы (Толстая 2003: 87–132). Что касается «Слякоти», то настоящим ее адресатом вряд ли были чиновные круги, достаточно далекие для Толстого и ему безразличные. Более вероятно, что Толстой тут мстительно осмеивал литературный мир столицы с его влиятельными гомосексуальными кружками, от одного из которых, как мы только что видели, исходила явственная угроза его семейной жизни. Возможно, Толстому казалось также, что разочарование в нем «властей предержащих» — гомосексуальных авгуров литературного Петербурга, сменившее первоначальный успех, вызвано тем, что он не оправдал их специфических ожиданий. А.М. Ремизов в очерках «Встречи. Петербургский буерак» представил озорную картину, живописующую роль, которую якобы сыграли гомосексуальные ожидания на раннем этапе литературной карьеры П. Потемкина (Ремизов 1989: 349–352).

Именно здесь может быть ключ к мотивировке разрыва автора «Слякоти» с «чиновным» Петербургом — вспомним это слово, прозвучавшее в мемуарах Софьи так неубедительно. Вспомним и то, что чиновный, гомосексуальный и творческий Петербург могли и пересекаться — например, в лице влиятельнейшего, образованнейшего и любезнейшего чиновника по особым поручениям Министерства двора Валентина Федоровича Нувеля (1871–1949) (Богомолов 1995: 216–218), «Валечки», который диктовал современную музыкальную и художественную моду, вел отдел в «Аполлоне» — и переманивал у Кузмина молодых людей.

Эстетический балаган: литературный Петербург в неопубликованной пьесе Алексея Толстого[13]

Рукопись ранней неопубликованной пьесы Толстого «Спасательный круг эстетизму» (1912) была впервые описана Л.И. Зверевой (Зверева 1975), к сожалению, неполно, тенденциозно и с ошибками в чтении почерка.

В нашем распоряжении был черновой автограф пьесы (РО ИМЛИ ф. 43, оп. 1, ед. хр. 128, 142 листа). На первом листе пометка архивиста: [1912–1916]. Рукою Толстого написано: «пьеса в пяти действиях». Но в пьесе четыре действия, и сюжетные узлы к концу четвертого действия развязываются, так что пятое действие оказалось бы излишним. В рукописи недостает четырех страниц. Толстой, за исключением редких вопросительных и восклицательных знаков, заменял все остальные знаки многоточиями или вообще не ставил знаки, видимо, рассчитывая расставить их в машинописи.

По нашей гипотезе, это сочинение явилось еще одной попыткой мести Толстого литературному Петербургу, отношения с которым оказались непоправимо испорчены из-за гротескно разросшегося «обезьяньего дела» начала 1911 года, а также из-за вышеописанных неприятностей начала 1912 года. В начале февраля 1912 года Толстой пишет Волошину о своих драматургических планах, заявляя, что ни исторической пьесой, ни пьесой из дворянской жизни он сейчас не занимается, зато «пьеса из декадентской жизни рисуется довольно ясно». Изложив свой замысел (опускаем его как часто цитировавшийся: речь идет о декадентском поэте Леониде, разрывающемся между двумя женщинами, а фон составляют узнаваемые литературные фигуры), Толстой упоминает о «разработке остальных актов нашей драмы». Речь уже тогда идет о совместном проекте, задуманном, по всей вероятности, еще в прошлом году. Однако набросок сюжета, приведенный в этом письме, вовсе не напоминает «Спасательный круг».

В мае 1912 года Толстой приезжает в Коктебель. Тут он почти сразу получает (или ему пересылают из Петербурга) письмо от режиссера Ф.Ф. Комиссаржевского[14] (Переписка: 193–194). Письмо это утрачено, однако отчасти восстанавливается по ответному письму Толстого. Весьма вероятно, что оно содержало лестное для Толстого предложение; лестное потому, что к тому времени у него была всего лишь одна опубликованная пьеса: короткая комедия «Нечаянная удача» (1911). Толстой ответил на него так:

Конец марта — апрель 1912, Коктебель.

Милый Федор Федорович, спасибо за письмо, но я так и подскочил, ишь куда его дергает, а мы с женой живем у синего моря и каждый день молим Бога, дали бы поскорей обедать, а к вечеру — ужин <…> Пишу пьесы!! Но не скажу, чтобы голова моя была начинена прекрасными идеями <…> Пишите мне непременно. О пьесах, что нашли. И о театре, как идет дело в Петербурге (Материалы 1985: 269).

Комиссаржевский искал новых авторов и обратился к Толстому с приглашением. Толстой изобразил приятное изумление и горделивую скромность, подтвердив, что пишет пьесы.

В.Т. Куприянов переиздал в 1974 году заметку из «Феодосийской газеты» за 29 мая 1912 года, подкрепляющую такую гипотезу: «Новая пьеса»: «Писатель граф Ал.Н. Толстой, проживающий в настоящее время в Коктебеле, пишет по специальному предложению режиссера, руководителя выдающегося драматического театра, первое свое драматическое произведение». Принято считать, что речь идет о драме «День Ряполовского» (Купченко 1983: 107–111). Нам кажется иначе. 18 мая Волошин написал К.В. Кандаурову: «В Коктебель на все лето приехали Толстые и на зиму переселяются в Москву. Я очень рад этому. Мы с ним пишем вместе это лето большую “комедию из современной жизни (литературной)”» (РГАЛИ. Ф. 769, оп. 1, ед. хр. 41, л. 3).

И действительно, в архиве Волошина имеются наброски пьесы, персонажами которой являются «критик-оккультист», «редактор-купец», «поэт последней формации», «ищущая девица», «поэтесса» (Там же). Это основа списка dramatis personae нашего текста: поэт — блокоподобный Павлов, влюбленный в проститутку, поэтесса — Грацианова, критик-оккультист — Маслов, редактор-купец — Перчатников, а ищущая девица преобразилась в энтузиастку эстетизма Лопухову. Но, кроме концепции, находим ли мы в пьесе другие следы волошинского присутствия? Комедия посвящена литературным нравам, наводнена литературным материалом во всех возможных видах — в виде цитат, пародий, резюме, подражаний. Местами Толстой забывает о литературной полемике и обращается к откровенному фарсу. Вполне вероятно, что соавторы вместе развивали первый и третий акты, где сосредоточен литературный материал, что именно Волошин намечал объекты для пародирования, а сражаться с неповоротливой драматургической машиной, придумывать завязки и т.д. пришлось одному Толстому: на это указывают его заметки на полях. Там же, где появлялись колоритные персонажи вроде проститутки Шароваровой, Толстой явно терял управление и чересчур увлекался.

Итак, 18 мая Волошин пишет о совместной работе на все лето. 29 мая Толстой рапортует газете о своей первой пьесе по заказу театра. Прошло 10 дней; исчерпался ли ими первый этап, когда пьеса писалась совместно, или же Толстой успел к концу мая закончить пьесу, разочаровать Волошина, разочароваться сам и перейти к одному из параллельных замыслов — будущим пьесам «Насильники» и «День Ряполовского», — мы не знаем.

«Спасательный круг эстетизму» — это комедия, однако, когда дело доходит до выстрела в финале, становится ясно, что для комедии получается тяжеловато. Видимо, автору не совсем был ясен жанр пьесы. Толстой ли вызвал неудовольствие Волошина, сам ли он остался недоволен пьесой, произошло ли и то и другое — как бы то ни было, проект был похоронен.

Этот текст никогда не всплывал, и не только из-за его возможной неполной принадлежности Толстому. Осенью 1912 года Толстой переехал в Москву, а мстительную свою пьесу о литературном Петербурге положил в стол. Но вскоре, весной 1913 года, история с самоубийством Всеволода Князева, касающаяся того же круга, который описывал Толстой, зловеще совпала с сюжетом его легкомысленной пьесы — теперь изображать петербургскую литературную элиту в шутливом стиле стало невозможно. Толстой начинает писать апокалиптическую пьесу «Геката», в которой впечатления от коктебельских разговоров у Волошина преобразились в предчувствия конца мира, а все те же петербургские персонажи объединены сюжетом об убийстве роковой женщины. Пьеса получается явно неудачная. Тогда Толстой использует сюжет об убийстве роковой соблазнительницы, вернув действие в литературный Петербург 1909–1910 годов. Это роман «Егор Абозов», оставшийся неоконченным. Впервые он был опубликован в 1953 году в 15-ом томе Полного собрания сочинений. Кое-какие мотивы оттуда вошли в описание Петербурга 1913 года в романе «Хождение по мукам».

Между пьесой 1912 года и набросками к «Абозову» много перекличек. В пьесе все проще, резче и веселее. В центре пьесы молодая пара — измученный женой-поэтессой, честолюбивой, холодной и бессердечной «роковой женщиной», юноша Ситников, провербиальный ревнивец, мечущийся по Петербургу в поисках своей вечно убегающей с другими жены. По пьесе рассеяны аллюзии на тексты, центральные для петербургской литературной жизни (по версии жены Ситникова, муж бьет ее хлыстом), а также на реальные обстоятельства жизни аполлоновского кружка (Ситников бегает по сцене в охотничьих сапогах, размахивает пистолетами, раздает вызовы на дуэль). По всей очевидности, этот персонаж снабжен портретными черточками, ориентированными на друга Толстого, поэта Николая Гумилева. В конце концов отчаявшийся Ситников пускает себе пулю в лоб. О попытке самоубийства Гумилева осенью 1907 года знали немногие, но Толстой был в их числе. Гумилев сам рассказал ему об этом, когда они сдружились, — это было в Париже весной 1908 года.

Чтобы замаскировать и размыть портретное сходство, Ситников сделан художником, неохотным последователем кубизма, вынужденным во имя своей бесчеловечной догмы подавлять простые человеческие чувства как немодные. Психологический рисунок Ситникова являет наивного и чувствительного юношу, который изо всех сил стремится быть взрослым, агрессивным, жестоким и поэтому переигрывает (излишне напоминать, что имя «Ситников» принадлежит в романе «Отцы и дети» слабому и тоже переигрывающему имитатору новых позиций и взглядов). Он слишком ригидный, чересчур негнущийся — качества, мемуаристами приписываемые Гумилеву. Жена Ситникова поэтесса Елена Грацианова старательно создает себе репутацию «фантастической женщины» и femme fatale (см. гл. 9).

Итак, за несложными конструктами Толстого встают заведомо узнаваемые его товарищи по молодой редакции «Аполлона» и по «Цеху». Невольным свидетелем их любовных перипетий Толстой стал в 1908 году, когда Гумилев рассказал ему о своем отчаянии и попытке самоубийства; через год, в 1909 году, Толстой был секундантом Волошина, противника Гумилева по знаменитой дуэли; весной 1910 года он был на их с Ахматовой свадьбе (а осенью провожал Гумилева в Африку); в 1911 году жил в Париже, куда Ахматова приехала одна, оставив новорожденного сына на попечении матери Гумилева.

С Гумилевым, Городецким, Потемкиным, Пястом Толстой участвовал в организации «Академии стиха», в которой группа молодых поэтов училась у Вячеслава Иванова. Но между молодежью и мэтром нарастало напряжение, перешедшее в конце концов в бунт против учителя. В пьесе Толстого передано раздражение и недовольство тиранической властью теоретика Маслова. Подробно моделированы сложные перипетии его отношений с издателем журнала, вокруг которого развертывается действие. Несомненно, за этим стоит конфликт между Ивановым и редакцией журнала «Аполлон», откуда поэт после первых публикаций был вытеснен. Особенно конфликтные отношения складывались с Ивановым у Гумилева. Ахматова, судя по записям Лукницкого, вспоминала о «явной и уже не скрываемой враждебности» Иванова, о его попытках посеять рознь между ними, связывала эту враждебность с тем, что Иванов был отстранен от «Аполлона». Главной претензией Гумилева к Иванову было желание того всех подчинить себе, его покровительство второстепенным фигурам (см. Лукницкий 1991-1: 22–23; ср.: Ахматова 1996: 616–617).

Вяч. Иванов. Около 1907 г.

Вяч. Иванов. Около 1907 г.

«Цех поэтов» оформился в конце октября 1911 года, Ахматова говорила о кружке молодых в «Аполлоне» — Кузмин, Зноско, Гумилев, Потемкин, Толстой: «Цех собой знаменовал распадение этой группы (Кузмина, Зноско и т.д.). Они постепенно стали реже видеться, Зноско перестал быть секретарем “Аполлона”, Потемкин в “Сатирикон” ушел, Толстой в 1912 году, кажется, переехал в Москву жить совсем… И тут уже совсем другая ориентация… Эта компания была как бы вокруг Вячеслава Иванова, а новая — была враждебной “башне”…» (Там же: 128–129).

Итак, «Спасательный круг эстетизму» описывает реальное противостояние конца 1911 года — противостояние «Цеха» и «Академии стиха», молодой редакции «Аполлона» — и Иванова, который более чем прозрачно выведен в облике мрачного Маслова, наводящего страх гонителя эстетства и декадентства, призывающего к религиозному аскетизму и бряцающего архаизированными формулами. Высочайшие требования, предъявленные Ивановым новому искусству, означали необходимость духовного поиска и самодисциплины. В смеховом ключе, выбранном Толстым, они преобразились в «аскетизм». Маслов дан в период упадка, но воскрешен жрицей любви, отчаянной и вместе сострадательной Верой Шароваровой. Аскетическая мания Маслова, которая, по усвоенным Толстым розановским правилам, вытекает из упадка мужских сил, сменяется балаганной сценой внезапной его страсти к спасительной жрице любви. Пародируются эллинистический культурный код и солнечный миф Иванова: Веру-Варвару он этимологизирует как архаическую бородатую Венеру. Новая любовь кладет конец его деспотической власти над петербургской литературой.

Предводительница и экстремистка

Главной энтузиасткой эстетизма изображена Ираида Гавриловна Лопухова, жена одного из героев — писателя Лопухова, толстяка, грубияна и сквернослова. Это пара кажется вполне автобиографической, тем более что Ираида снабжена легкой еврейской аурой — она говорит: «Да, я Ираида — по древнееврейски это имя звучит Иродиада» (Толстая 2003: 461–462). На рукописи Толстого есть не вошедшая в текст пометка: «Лопухова является в восточном костюме, она чувствует на своих плечах тяжесть всей России», — речь идет о том, чтоб не ударить в грязь лицом и поддержать на должном уровне репутацию российских эстетов. Восточный же костюм типичен для Софьи еще с маскарадов 1908 (гл. 1). Реплики Лопуховой, истово уверовавшей в эстетическую веру, поданы с иронией:

Л о п у х о в а: Я не могу, мы вместе пойдем бороться! (Фанатично.) Лучше погибнем, но не предадим себя. Господа! Я объявляю борьбу! <…> Я, слабая женщина, поведу вас на борьбу, может быть, на гибель, но по нашим телам пройдут другие, они победят! (Толстая 2003: 106).

Серьезность, с которой толстовская Ираида Лопухова использует революционные клише, предсказывает или предваряет будущие радикальные увлечения Софьи. А с другой стороны, если вспомнить первое замужество Софьи, брак с анархистом Розенфельдом, как раз по горячим следам революционных событий 1905 года, то встает вопрос: не была ли склонность к некоторому духовному экстремизму постоянной чертой Софьиного характера?

Лирическим фоном пьесы взята блоковская волшебно-губительная атмосфера второго тома — блоковскими аллюзиями пронизан весь текст пьесы. Продолжается зависимость Толстого от Блока и борьба с его всеподчиняющим влиянием, которая в творчестве Толстого окрасила целое десятилетие.

Добавлен закатный колорит: подробно обсуждаются «могильные сцены» смертолюбивого драматурга Василия Васильевича Темного. Несомненно, тут имеется в виду творчество Федора Сологуба, главного гонителя Толстого и главного истца в долго не затихавшем «судном деле». Но в пьесе нет на это «дело» ни единого намека. Правда, некрофильскому драматургу во вкусе Сологуба приписана «бездарная голова», и он понижен в статусе: назван «посредником между нами (т.е. молодой элитой. — Е.Т.) и толпой».

В пьесе есть и слой аллюзий, связанных с сексуальной амбивалентностью: культурная роль этой сферы высвечена в исследованиях последнего десятилетия. Сюда относится взаимная сексуальная заинтересованность Грациановой и Шароваровой, сюжетно поддержанная фарсовой парой Кости и Жоржика из 4-го действия (один из них социально совершенно неприемлем); гомосексуальные обертоны этого мирящегося и ссорящегося дуэта, рассматривание ими неприличных картинок и т.п. — для «внутреннего читателя» могли содержать отсылку к весьма пестрому любовному быту Кузмина и его окружения.

Не забыт и модный кубизм, который в пьесе называется кульбинизм, по имени энтузиаста нового искусства — врача Николая Ивановича Кульбина.

Культурный паноптикум столицы разоблачался по старинному рецепту, с позиции здравого смысла. Его носители — простонародье в лице замордованной декадентской любовью проститутки Варьки, она же Вера Шароварова. Шароварова вынуждена имитировать тягу к саморазрушению, иначе ее бросят. Среди эстетов у нее есть союзник в лице грубияна Лопухова, который восхищен широтой ее души, самовредительным ее размахом и сокрушительным сквернословием. Простодушные, однако, в пьесе проигрывают. Интеллигенты, по выражению Шароваровой, оказываются «ядовитей». Гибнет наивный Ситников, а первый приз — воскресший Оскар Уайльд, он же беглый террорист X, — достается бессовестной, цепкой и упорной Елене Грациановой.

Итак, пьеса Толстого, написанная по свежим следам конфликта «Цеха» с «Академией», отъезда Иванова с падчерицей, нападок Чуковского на Толстого, начала отчуждения Ахматовой от мужа, была отложена им — как оказалось, насовсем. Ее недостатки — погруженность в быт, портретность (даже памфлетность), насыщенность моментальной злобой дня, пародийность — для сегодняшнего читателя равняются достоинствам. К ранним драматическим опытам А.Н. Толстого, описывавшим литературную среду, применимо суждение С.В. Стахорского о «Балаганчике» Блока: это не полемика с символизмом и не критика, а самокритика символистов. Самопародия была излюбленным и изначальным жанром символистской пьесы (Стахорский: 48).

Не мешает и слишком элементарно построенное квипрокво в качестве сюжетной пружины: провиденциально угадано тождество героя новой эстетики с террористом. Лучше всего в пьесе пародийные и фарсовые сцены. Это первая полноформатная пьеса Толстого. В 1912–1915 годах он будет упорно, хотя поначалу и не слишком удачно, писать для театра.

В текст пьесы влились некоторые детали, упоминаемые в дневнике Толстого 1911–1914 годов. Тертый журналист Рысс в пьесе скажет Шароваровой то же, что известный фарсовый актер Сарматов говорил Толстому: «Сарматов говорит мне: “И простите за совет: юродствовать нужно, хватить по башкам; костюм себе завести этакий. Без рекламы нельзя-с. Я 15 лет на сцене, а меня 10 лет воши ели» (Материалы 1985: 289). Ср. в пьесе: «Юродствуй, Варька, без юродства затрут тебя[,] как вшу». Даже неприличный дуэт Кости и Жоржика обнаруживается в том же дневнике: «О пьянственном инженере и его двух друзьях, Косте и Жоржике. <…> Инженер устроил этой дружбой протест дачникам» (Там же: 298).

Кузмин — персонаж Толстого

В романе «Егор Абозов» под именем Горина-Савельева, поэта и композитора, выведен Кузмин. Сходство этого персонажа с Кузминым бросилось в глаза еще внутреннему рецензенту «Книгоиздательства писателей» Махалову, давшему опасливый совет издателям во избежание обид роман не печатать:

На стр. 6 «поэт Горин-Савельев, матовый как метис» и все время поющий приятным голоском под свой аккомпанемент на старинных клавикордах свои же романсы на сентимент<альные> темы, — это Кузмин. То, что он изображен «кудрявым» (стр. 6), очень зло, ибо Кузмин безволос (Казакова 2002: 157).

Действительно, Горин-Савельев охарактеризован с помощью «кузминской» лексики «милый», «вздор». Спутник его, новеллист Коржевский, по-видимому, соотносится с племянником Кузмина прозаиком С. Ауслендером; в ранних версиях «Абозова» их описание более недвусмысленно:

Далее, у стены, стояли два нежных друга, еще молодых, но уже прославленных в кружках — поэт Горин-Савельев и новеллист Коржевский. Они были одеты в табачного цвета пиджачки, с гвоздиками в петлицах. Щеки у Горина-Савельева и уши были подкрашены, бородка и височки блестели от брилиантина: Коржевский же был худ и бледен; они, улыбаясь и шушукаясь, болтали всякий вздор (Казакова: 160).

В каноническом тексте от этого осталось лишь:

Поэт Горин-Савельев и новеллист Коржевский пришли вместе и еще с порога начали болтать всякий вздор. Поэт схватил Белокопытова под руку и зашептал на ухо милую сплетню, прерывая рассказ пронзительным и неживым смехом, при этом откидывал голову и поправлял височки (Толстой ПСС-15: 27 сл.).

Аффектированно-раскованные жесты персонажа должны свидетельствовать о свободе самоощущения, однако кокетливые жесты его указывают на неуверенность, а «пронзительный и неживой» смех сигнализирует о наличии глубоких психологических проблем. Другой штрих того же рода: Горин-Савельев весело хохочет, «тогда как глаза его оставались безучастными и даже тоскливыми». Описывается и его обидчивость — когда кто-то, подвыпив, бросает в него апельсином, Горин-Савельев вскакивает со словами: «Я не позволю. Я не могу. Я обижен». Иначе говоря, Толстой педалирует слабость, зависимость, эмоциональную нестабильность своего персонажа.

Подобный рисунок поведения, с легкими черточками гомосексуальности, есть и в пьесе «Спасательный круг эстетизму»: там второстепенный персонаж выясняет любовные отношения с не слишком пристойным приятелем, рассматривает в мужской компании «картинки», бурно ссорится и мирится. О бросании апельсинными корками см. в дневнике Кузмина 31 марта 1907 года: «Леман пришел, когда мы были втроем в темной комнате. Пришел Бакст, Нувель, Потемкин, опять читали “Евдокию”, Нувель просил посвятить ее ему; потом возились, бросались апельсинами, пели, галдели…» (Кузмин 2000: 340). Ср. в одном из писем Кузмину В. Нувеля, датированном 8 мая 1907 года: «<…> Всем друзьям сердечный привет. Скучаю без вас. Скоро ли снова будем бросаться апельсинными корками» (Богомолов 1995: 251).

Но главное в Горине-Савельеве то, что он исполняет песенки собственного сочинения, как это делал Кузмин:

В это время ударили по старинным клавишам клавикордов, и дребезжащий, но очень музыкальный голосок Горина-Савельева запел:

Дева хочет незабудок,

Бедный юноша молчит.

Ах, зимою незабудки

Расцвели бы на снегу!

(Толстой ПСС-15: 59)

Календарно-ботаническая тематика, нарочитый архаизм, отсутствие рифмы — все это явно нацелено на кузминский «шлягер» — «Дитя, не тянися весною за розой».

В другом фрагменте суммируется, довольно поверхностно, общее впечатление от поэзии и музыки раннего Кузмина, не осложненное смыслами более высоких порядков, о которых Толстой несомненно знал, но которые не вмещались в его задание:

Горин-Савельев у рояля пел свои песенки. Нам не нужно ни философии, ни алгебры, говорилось в них, одна отрада в этой жизни — любовь; она приходит негаданно, как милый гость в полночь, и не оглянешься — ее уже нет вновь, и ты опять одинок, мешаешь в камине уголья. Так будь же прост сердцем, полюби милую чепуху любовных забав. Все хорошо, что удержит любовь еще на часок (Там же: 60).

В романе «Хождение по мукам» в главе 32 есть эпизод в кабачке «Красные бубенцы», относящийся к 1916 году: подразумевается «Привал комедиантов», существовавший в Петрограде в 1915–1917 годах. Толстой посещал подвал в конце 1916 и начале 1917 годов, проездом из Москвы на театр военных действий и обратно. В первоначальном варианте журнала «Современные записки» это место звучало так:

На эстраде сидел маленький человек в военной рубашке, морщинистый и нарумяненный, и рукой перебирал клавиши рояля <…> В углу три молодых поэта кричали через весь подвал: «Костя, спой неприличное!» <…> Накрашенный старичок у рояля, не оборачиваясь, пробовал что-то запеть дребезжащим голосом, но его не было слышно (Толстой 1921: 28).

Имя «Костя» и тема «неприличия» отсылают к персонажу с сомнительными знакомствами из пьесы 1912 года. Тут уже налицо уценка и кузминского облика, и его двусмысленной ауры, и его искусства, которое в новой, жесткой военной действительности кажется жеманным и неуместным. В первой книжной версии (Берлин, 1922) уценка эта идет еще глубже. Толстой снял с персонажа «военную рубашку» (гимнастерку), то есть убрал патриотическую деталь, и еще состарил: «На эстраде сидел маленький лысый человек с дряблыми и нарумяненными щеками и перебирал клавиши рояля» (Толстой 2001: 247) — всего за год персонаж успел еще и облысеть. О «неприличном» тоже не упоминается — работая в сменовеховской газете, Толстой уже проводил самоцензуру, пока легкую.

По возвращении в Россию Толстой, вновь поселившийся в Петрограде, встречался с Кузминым: известен его спор с ним о программе кузминского альманаха «Абраксас», против которой он возражал. О разговоре Кузмина с Толстым в 1923 году в Царском Селе, в гостях у В.И. Кривича, вспоминал редактор московского машинописного журнала «Гермес» Б.В. Горнунг: он был свидетелем того, как Толстой ругал позиции и «Абраксаса», и «Гермеса» (Горнунг 1990: 175).

Видимо, тогда и обозначилось новое отчуждение. Ахматова после «Anno Domini» (1921), а Кузмин после «Нездешних вечеров» и «Парабол» (1922–1923) были окружены ореолом героического достоинства и литературной славы. Вряд ли они приняли политический зигзаг Толстого (Ахматова была снисходительнее других). Так что позволительно предположить некоторую обоюдную настороженность, которая могла только возрастать по мере того, как расходились их жизненные позиции, особенно после 1925 года, когда Толстой переписал «Хождение по мукам», сделав роман идеологически приемлемым.

Что касается интересующего нас пассажа о богемном кабачке, Толстой убрал большую часть антидекадентских инвектив. В версиях 1921–1922 годов в кабачке этом начиналось разрушение России (Толстой 1921: 29). На преувеличенной вере в подрывную роль эстетической элиты строилась первоначальная концепция романа. Из эмигрантского далека вина поэтов и художников в падении России казалась Толстому страшнее, чем была на самом деле. В 1919 году к этой оценке добавлялись и его собственные обиды на литературный Петербург, и возмущение пробольшевистской позицией Маяковского и Блока, и общий откат к эстетическому консерватизму, характерный для эмиграции.

Однако в Советской России 1925 года разрушение старого строя, наоборот, выглядело уже революционной заслугой. Поэтому Толстой в корне переделал это место. Вместе с «военной рубашкой» он убрал все признаки того, что персонажи кабачка 1916 года живут заботами современности. У него получилось описание поведения не 1916, а 1925 года: сборище жалких “бывших”, прячущихся от злобы дня — не от войны, конечно, а от революции: «Это все последние могикане… Остатки “оргиазма” и эстетических салонов. А! Плесень-то какая. А! Они здесь закупорились — и делают вид, что никакой войны нет, все по-старому» (Толстой 1925: 131).

А в 1947 году, в канонической версии «Хождения по мукам» (Толстой ПСС-7), уже не осталось и слова «оргиазма» — как, впрочем, и тех, кто его еще помнил. В этой последней версии есть только одна фраза о нарумяненном (уже не накрашенном) лысом старичке у рояля, перебирающем клавиши.

Впрочем, в том же 1925 году Толстой, хотя и не принимал «эмоционализма» Кузмина, все же выступил на двадцатилетнем юбилее его литературной деятельности; кроме него, выступали критик П.Н. Медведев, поэт Вс. Рождественский и библиофилы. 26 октября 1925 года Кузмин записал в дневнике: «Все участники были. Засадили меня за стол. Читали. Скучно и безразлично мне как-то было… Толстой вспоминал, как старая баба. Но был ласков и утешителен» (Кузмин 1929). Последняя прижизненная поэтическая книги Кузмина «Форель разбивает лед» (1929) высоко ценилась: «Книжка нравится самым неожиданным людям», — записал Кузмин 1 апреля 1929 года. И 12 октября 1931 года: «Толстой ищет моей Форели» (Там же). Кузмин изредка бывал у Толстого в гостях на Ждановской набережной. В Царском у него он был раз или два.

Кушетка Сони Дымшиц

Как мы помним, сама Софья Исааковна в своих воспоминаниях писала о дружбе Толстых с Кузминым — скорее всего тут описан 1909 или 1910 год. Процитируем это место вторично:

Еще я помню, как мы проводили петербургские белые ночи. Мы были в то время особенно дружны с художником Судейкиным и его женой артисткой Ольгой Афанасьевной, с Мейерхольдом и поэтом Кузминым. В их обществе, а иногда и с другими художниками мы все ночи проводили на Островах, на поплавках <…> Насладившись красотой, мы уезжали к Судейкину. Он жил на Васильевском острове в мастерской с большим итальянским окном. Здесь начинались мистерии творчества — все были творчески задумчивы и немногословны. Кузмин садился за рояль[,] и начиналась музыкальная импровизация. Так была сочинена его песенка «Дитя, не тянися весною за розой», в то время всеми распеваемая (Дымшиц-Толстая 1962: 15–16).

Уже в 1911 году компания распадается. Кузмин чувствует ненадежность своих связей с окружающими:

Кто друзья? «Аполлон», наша прошлогодняя компания, «современники» (т.е. участники «Вечеров современной музыки». — Е.Т.), «Интермедия», Императорские театры? Нет, нет и нет.<…> Сережа, Женя, Валечка (В.Ф. Нувель – Е.Т.), Толстые, Судейкины — всех, всех растерял (Кузмин 2005: 251).

После 1912 года нет никаких проявлений ни критического, ни личного интереса Кузмина к Толстому. Но, странным образом, один из самых привлекательных и загадочных героев Кузмина, созданный в это время, носит фамилию Толстой: это прекрасный и аскетический офицер, очевидный масон Андрей Иванович Толстой, в которого влюблены многие и женские, и мужские персонажи повести 1912 года «Мечтатели», — высокодуховный персонаж, потенциальный «вожатый», к которому обращены все души. Ничего общего с Алексеем Толстым у него, понятно, нет — скорее в таком использовании фамилии незадачливого приятеля именно в 1912 году слышится не то упрек ему, не то указание на более желательный вариант развития личности.

Жена Толстого оказалась более подходящей на роль персонажа кузминской прозы. В «Плавающих-путешествующих» образ Ираиды Львовны Вербиной наводит на некоторые размышления как раз в плане возможных пересечений этого персонажа с литературными отражениями самой Софьи Исааковны. Во-первых, любопытно, что в пьесе 1912 г. «Спасательный круг эстетизму» Толстой изобразил свою жену под именем энтузиастки новомодного эстетизма Ираиды Гавриловны (она же Иродиада — в соответствии с именем героини культовой, запрещенной постановки Евреинова по «Саломее» Уайльда в театре Комиссаржевской (1908)). Ее кузминская тезка Ираида Львовна Вербина — также петербургская «львица», она тоже одержима дендистской неизменной страстью к художественному переустройству жизни, а поэтому походит и на эстетическую Ираиду Толстого, и на реальную Софью, по крайней мере в некоторых ракурсах, например под углом эстетизации собственного облика и быта. Затеи Софьи такого рода (как это явствует из известных мемуаров Чуковского) полностью поддерживал сам Толстой — это уже после разрыва он назовет героиню, похожую на бывшую жену, «всегда ухищренною» (Казакова 2002: 151). Летом 1910 года он привез из заволжского дедовского (по материнской линии) имения старинную несокрушимую мебель красного дерева — и вскоре изобразил эту поездку в остросатирическом рассказе «За стилем». Важность темы «обстановки» иронически подчеркивается и в кузминском тексте:

…необычайное расположение комнат, изобилие коридоров, людских и шкапных, внутренние лестницы и антресоли, — сохраняло подлинный характер 30-х годов, что необычайно радовало хозяйку, уставившую свои апартаменты старинною же мебелью, отчасти перевезенной из Смоленской усадьбы, отчасти найденной в Александровском рынке (Кузмин 1985:16).

Нам кажется, что Кузмин и в этом случае целился не в одну, а в двух всем знакомых и узнаваемых женщин — как он в тех же «Плавающих-путешествующих» ориентировал образ «роковой» Зои Лилиенфельд сразу на два опознаваемых прототипа: Анну Ахматову и Иду Рубинштейн. «Александровский рынок» указывает на еще один возможный прототип Вербиной: на жену Сологуба — переводчицу и критика Анастасию Николаевну Чеботаревскую, о которой злые языки говорили, что она безвкусно обставила новую квартиру рыночной мебелью. Все же внешность Вербиной нацелена прежде всего на Софью Толстую. Здесь только одно отступление от ее точного портрета, а именно полнота — она вроде бы не вяжется с обликом высокой и худой Софьи, который представлен на более ранних коктебельских фотографиях. «Полноватость» Ираиды может связывать этот образ опять с Чеботаревской и способствовать ироническому его снижению, см. вышеприведенную цитату из кузминского дневника о том, что Чеботаревская потолстела — но все же приземистая, широколицая, некрасивая Чеботаревская никак не похожа на кузминскую Вербину.

Госпожа Вербина не только в обстановке, но и костюмах старалась сохранить характер старинности, который очень шел к ее высокой, полной фигуре, напоминавшей брюлловские портреты: покатые плечи, высокий лоб с прямым пробором, большие, темные, без особенного выражения глаза, удлиненный овал и маленький рот бантиком, — заставляли желать на этой голове желтый, турецкий тюрбан, а самое Ираиду Львовну видеть или в маскарадном костюме, сопровождаемую арапчатами, или в цилиндре и амазонке, готовую сесть на серого в яблоках жеребца, привязанного у балкона с широкой лестницей в сад. Она без сомнения знала это сходство и часто принимала позы, сидя на диване, заваленном вышитыми подушками, опустив свободно узкую кисть руки с длинными пальцами и выставив кончик лакированной туфли. Для полноты впечатления она часто носила декольте, прикрывая его нежными, пестрыми тканями, а в руках держала круглое опахало с маленьким зеркальцем посредине, в котором так соблазнительно отражалась ее торжественная, пышная, не без примеси гаремности красота. В этот день впечатлению брюлловского портрета мешало то, что рядом с Ираидой Львовной на кушетке помещалась ее belle-soeur… (Кузмин 1985: 17).

Итак, в портрете Вербиной педалируется сходство с брюлловскими красавицами (вспомним, что брюлловская тема профильна для стихотворения Князева, запечатлевшего неудачную попытку романа с Софьей). Покатые плечи, прямой пробор, большие темные глаза, удлиненный овал и маленький рот — действительные черты Софьи. Невыразительность глаз, рот бантиком и «гаремность» добавлены в ведомых автору целях. Упоминание парадных портретов аристократок конца XVIII — начала XIX века имплицирует снобизм героини. Тонкий, хотя и прикладной вкус также указывает скорее в сторону Софьи, а не Чеботаревской.

В этот текст встроена и интертекстуальная автоотсылка: Ираида расположилась на диване, он же кушетка, и ее брюлловский тип «заставляет желать» увидеть на ее голове желтый, турецкий тюрбан. Это подключает к портрету рассказ «Кушетка тети Сони» (1907), который строится на аллюзионной игре с темами биографии Льва Толстого: диван, имена Соня и Лев. В рассказе 1907 года повествование ведется от имени кушетки, а героиня надевает желтую чалму. Множество дословных совпадений подкрепляют отсылку. Кушетка тети Сони обита турецкой вышивкой и прикрыта нежной пестрой тканью — шалью с розами: все термины из описания Вербиной. «Опахало» и «гаремность» амплифицируют «турецкую» тему. Таким образом, процитированное место в тексте 1915 года вдвойне каламбурно подсвечено: и «толстовским» (хоть и «не того Толстого») подтекстом «Кушетки тети Сони», и именем «Соня». Свой собственный старый текст Кузмин искусно применил в совершенно новом смысле, изначально вовсе в него не вложенном; при такой новой оптике даже еврейская аллюзия из рассказа 1907 года подкрепляет указание на Софью Дымшиц: в «Кушетке тети Сони» эта еврейская аллюзия была нужна, чтобы выстроить ряд отрицаемых ценностей: героиня играет Эсфирь; ветхозаветность уравнивается с верностью извечным гендерным ролям и прокреацией, закрепленной в яснополянском жизненном стиле: кушетка (реально — яснополянский наследственный клеенчатый диван-честерфилд) есть место родов. Но одновременно ветхозаветность в более широком значении проецируется также и на склонность к прокреации, недавно выказанную Толстым-младшим и еврейкой Соней; о тонких подменах ориентальных и ветхозаветных парадигм в рассказе Кузмина ср.: Панова 2011:114-116).

Но в дальнейшем течении повести психологический рисунок Вербиной, отдаляясь от Дымшиц, все более сближается с тем, что мы знаем об Анастасии Чеботаревской: Кузмин хвалит глубокую порядочность героини, но невысоко ценит ее общественный темперамент и поведенческий активизм — страсть вмешиваться в чужую жизнь. В итоге Вербина признается эмоционально плоской, неспособной на глубокое чувство. Надо учесть, что общественные качества Софьи (за исключением энтузиазма ) не имели случая проявиться до революции и пока оставались ее петербургскому кругу неизвестными, тогда как Чеботаревская по складу характера представляла собой общественную деятельницу. Она активно участвовала в организации Школы общественных наук в Париже и была личным секретарем М.М. Ковалевского, ее возглавлявшего.

В разных текстах Толстого — «Искрах», «Егоре Абозове» и начальных эпизодах «Хождения по мукам» — попадаются тематические совпадения с «Плавающими-путешествующими», в особенности там, где у Кузмина описывается артистический кабачок «Сова», поскольку натурой обоим послужила «Бродячая собака» и ее завсегдатаи. Ср., например, «ритмического гимнаста», швейцарца Поля Тевна, выступавшего в «Собаке»: в «Плавающих-путешествующих» он изображен в образе мальчика-танцора Жана Жубера, а у Толстого — танцора Родригоса из вышеприведенного отрывка.

Кузминское влияние на Толстого: проза

Толстой дебютировал стилизациями под русский XVIII и XIX век, но равнялся не на неуловимую, «воздушную» кузминскую стилизацию, а на стилизаторов более очевидных, как А. Белый, Д. Мережковский, из молодых — С. Ауслендер. В статье «О прекрасной ясности. Заметки о прозе» Кузмин различал три вида стилизации: «особое, специальное соответствие языка с данной формой произведения в ее историческом и эстетическом значении», находимое у Пушкина и Лескова; собственно стилизацию — «перенесение своего замысла в известную эпоху и облечение его в точную литературную форму данного времени», образцом ее он считал роман Брюсова «Огненный ангел»; и поверхностную, преувеличивающую стилизацию, представленную Ремизовым и Ауслендером: «только люди, никогда не имевшие в руках старинных новелл или подлинных апокрифов, могут считать эти книги полной стилизациею» (Кузмин 2000: 9). Конечно, наш автор попадает в эту, третью категорию.

Толстой, как кажется, перенял у Кузмина броскую конструкцию, очаровательно архаичную и одновременно разговорную, когда после первого эпитета, прилагательного, перед определяемым словом идет второй эпитет: существительное в косвенном падеже или вводная фраза, типа «синий мехом внутрь тулупчик». Сам Кузмин скорее всего воспринял ее через «Войну и мир», где она служит именно для легкой архаизирующей подкраски.

Уже упоминались тематические переклички с Кузминым в подходах к петербургской теме. Сюда же можно отнести «цитатное» использование кузминского излюбленного еще со времен «Крыльев» (1906) словца: «эпоха», ср. первую страницу «Крыльев»: «На частых и однообразных станциях в вагон набирались новые местные пассажиры с портфелями, и было видно, что вагон, дорога, — для них не эпоха, ни даже эпизод жизни, а обычная часть дневной программы <…> все говорило о более продолжительном пути, о менее привычном, более делающем эпоху путешествии»(курсив мой – Е.Т. ). На это словоупотребление опирается автобиографический персонаж наброска к «Егору Абозову»:

Нацеливаясь на лирика, чтобы поговорить о высоком, но еще не решаясь, у другого окна усиленно затягивался папиросой толстый юноша — Иван Поливанский, начинающий писатель, с детским бритым лицом и прической, как у выездного кучера. Градовский посмотрел на него наконец, точно спросонок, бритый юноша подошел, покраснел и проговорил:

— Дело в том, ваши стихи — эпоха в моей жизни, как вы их писали?

Градовский с еще большим удивлением открыл рот и проговорил: «Не знаю» (Казакова: 180, курсив мой – Е.Т.).

Но и название романа «Хождение по мукам» вторит кузминскому поэтическому переложению «Хождения Богородицы по мукам», написанному еще в 1901 году (ссылки на работы о посредующей роли Ремизова см.: Толстая 2006: 79). Даже Даша из того же романа, обретающая здоровые инстинкты в борьбе с мистическим вампиром Бессоновым, напоминает героиню кузминской «Покойницы в доме», обнаруживающую в сходной ситуации запасы жизнелюбия. В военных рассказах у обоих шпионы сигнализируют немцам с помощью мельницы («Анна Зисерман» Толстого и «Правая лампочка» Кузмина).

Именно у Кузмина Толстой учится искусно прятать внутрь фантастику[15]. Налицо и сходная стилистическая тенденция — прежде всего это облегчение стиля, болтовня, стремительность. В «Егоре Абозове», рассказах «Искры», «Миссис Бризли», пьесе «Ракета» и петербургских эпизодах «Хождения по мукам» появляется просторечно-интеллигентский, субъективный говорок, запечатлевший быстрые, интимные интонации кузминских рассказов второй половины девятисотых.

Все же Толстой обязан Кузмину не только чисто стилевыми чертами: толстовская «идеология любви» 1910-х годов во многом развилась из кузминской ценностной системы, явленной в «Крыльях» и «Нежном Иосифе». Кузмин группирует на негативном полюсе жадную, темную, насильственную сексуальность, зажим чувств, бескультурье, бездуховность, религиозный фанатизм — все, что можно условно обозначить как тяжесть. На противоположном полюсе — все, что в ладу с легкостью, просветленным и мудрым отношением к телу, духовным поиском, светлым религиозным мироощущением (часто старообрядческим), детскостью, бескорыстностью.

Уже в первом романе Толстого — «Две жизни» (1911) — тяжкому, насильственному миру, в который попала, выйдя замуж, инфантильная героиня, противостоит мир парижских художников, чистый, сказочно легкий и по-детски естественный. Сам сюжет о приятии или неприятии своего тела и пола и о выходе из этих проблем через религию, как кажется, во многом параллелен сюжетам Кузмина: ведь любимые герои Кузмина воплощают идеал внутреннего мира и тишины и часто ведут к нему остальных, их окружает ореол загадочной асексуальности или альтернативной сексуальности, угадывающейся как возможность, они часто бывают «русскими иностранцами», с духовной ориентацией на Западную Европу; роль кузминского Рима или Лондона в романе Толстого выполняет художнический Париж.

Герой второго романа Толстого — «Хромого барина» (1912) — запутывается в погубленных женщинах и смертных грехах и опускается на дно, как кузминский нежный Иосиф. Однако он преодолевает и пересоздает себя заново под влиянием того самого «таинственного монашка», над которым трунил Кузмин в вышеприведенной рецензии. Возможно, начинающий автор слишком уж очевидно заимствовал схему Кузмина, адаптировавшего к современности Достоевского, — схему с непременным хаосом похоти и преступления, волей к гибели и религиозной составляющей.

В годы революции Толстой уже пародирует кузминские темы. Принято считать, что под влиянием «Венецианских безумцев» Кузмина он задумал свою пьесу о Екатерине II «Любовь–книга золотая» (1919, 1923) (Материалы: 413). Точно так же его «Лунная сырость» (1922) — несомненный отклик на «Калиостро» Кузмина. В обоих случаях Толстой дает «классическому» сюжету Кузмина альтернативное — русское, сочное, сниженное воплощение.

В 1920-х — начале 1930-х годов ценностная система Толстого под влиянием советских впечатлений и ностальгии по погибшему миру уже строится, например в пьесе «Смерть Дантона» (1919 и 1923), или в драматической поэме «Полина Гебль» (1926), или вслед за ней в 1930 году, в первой книге романа «Петр Первый», — как противопоставление милой свободы, частной жизни, легкости, любви, искусства, мысли, увязанных с общечеловеческой, уже запретной и манящей культурой, и российского человеконенавистничества, дикости, жестокости, косности, тяжести, рабства, догматического оцепенения. Когда-то покойный критик Александр Гольдштейн, описывая западничество русского конструктивизма, заметил, что в эту программу прекрасно вписывается и первый том «Петра Первого». Но нам кажется, что и у Толстого, и у конструктивистов (из которых и Инбер, и Эренбург были просто учениками и друзьями Толстого в 1917–1918 годах) можно видеть скорее переосмысление ценностей петербургского западничества fin de siècle, увиденных из Советской России. Это и определило «оптику» того всепобеждающего очарования, в ореоле которого герои толстовских исторических произведений конца двадцатых — начала тридцатых, в особенности петровского цикла, видят запретный Запад как страну лада, легкости, строя, золотых «вечных ценностей» европейского искусства, которые вровень человеку… Толстовская Немецкая слобода, увиденная мальчиком Петром, в этом смысле наследует василеостровским немцам Кузмина.

Итак, рисунок литературных отношений Толстого с Кузминым начинается этапом несомненного влияния старшего мастера (1909–1912). Толстой пытается его преодолеть. Это достигается выборочным присвоением системы ценностей, тем и стилистических приемов последнего с одновременным отталкиванием от него и все растущей иронией (1915–1919). На более позднем этапе происходит уже полное отторжение[16], но при этом, однако, используются целые литературные пласты, связанные с Кузминым (вторая половина 1920-х). Кузминская тоска по свободе, ладу и легкости наплывает на советскую литературу в политически приемлемой переработке его бывшего «подмастерья».

______________________________________________________________________________________________________

[1] Кандауров Константин Васильевич (1865–1930) — театральный художник, в 1910-е гг. устроитель выставок московских авангардистов. Заведовал освещением в Малом театре.

[2] Скорее всего, ночной ресторан «Самарканд» на Черной речке, где была цыганская колония.

[3] Нилендер Владимир Оттонович (1883–1965) — московский филолог-классик, переводчик, университетский друг А. Белого, член кружка «аргонавтов». Входил в круг религиозных философов.

[4] В транскрипте добавлено: «And he asked my permission to write me letters, poste restante, and as to me I even do not need to answer those letters, just to write. So I discussed this question with AN and he gave me permission to receive those letters poste restante. Approximately about a month and a half after Kniazev‘s departure AN said to me: You should go to the post office and receive letters. Maybe this weird guy is writing to you. So I went to the post office but there were no letters and I was told that there were a lot of them but then there was a request from Riga about whether these letters had been received or not and since they answered that the letters hadn’t been received they had been sent back» (Транскрипт: 12–13).

[5] Это стихотворение — «Вы прекрасней всех женщин…» — см. ниже.

[6] Я благодарю за это указание Н. Богомолова.

[7] Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна (1891–1945) — русская поэтесса, входила в первый «Цех поэтов», в годы революции была близка к эсерам, в 1919 г. эмигрировала во Францию, в 1932 г. стала монахиней в миру (под именем мать Мария), погибла в немецком лагере смерти, пойдя за другую в газовую камеру. Канонизирована.

[8] «День Ряполовского» (1912).

[9] В транскрипте добавлено: «I was painting still lives or live green lizards» (Транскрипт: 13).

[10] Белкина Вера Александровна (урожд. Попова, ум. в 1955) — пианистка, жена В.П.Белкина.

[11] Сестры мужа Цветаевой С.Я. Эфрона: Эфрон Елизавета Яковлевна (1885–1976) — актриса, затем театральный преподаватель и режиссер; Эфрон Вера Яковлевна (1888–1945) — актриса, впоследствии режиссер художественной самодеятельности.

[12] Латри Михаил Пелопидович (1875–1941) — художник, жил и работал в Феодосии.

[13] Толстая 2003: 87–132.